【インタビュー】イベントを成長させるため、挑戦を応援─高橋さんがもたらす化学反応がイベントを大きく変える「Board Game Business Expo Japan2025」

出展者さんも昨年以上に本気で作品を持ち込んでいますよ

「昨年に続いて2回目の開催となるこのボードゲームイベントですが、実は僕にとってはかなり大きなチャレンジなんです。昨年は準備期間も短く、まさに手探り状態でした。でも、いざ始めてみたら予想以上にたくさんの方が来場してくださって、出展者の方々も予想以上の反響があり、多くの商品で完売するということがありました。今年は持ち込む商品の在庫数を増やす。新作の販売をイベントに合わせる。イベント限定の企画など出展者さんも、昨年以上に本気で準備を整えていた方が増えました」

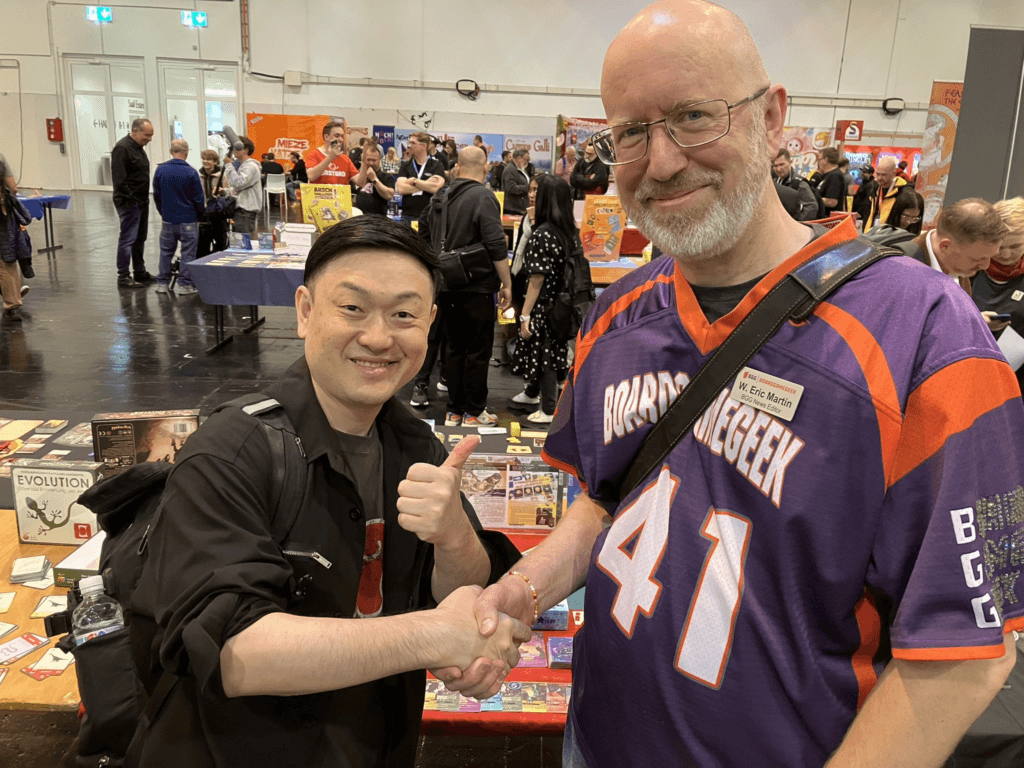

そう語るのは、「Board Game Business Expo Japan2025」(以下、BGBE)の主催を務める高橋宏佳さん。ボードゲームの普及活動やクリエイター支援を手掛けてきた人物であり、自らもゲーム制作を経験してきた“現場肌”のイベンターです。BGBE2025の会場で高橋さんにイベント立ち上げの経緯や、ボードゲームの持つビジネス的価値、教育・社会貢献への可能性、そして日本独自のクリエイター文化に対する思いをたっぷりお聞きしました。

「Board Game Business Expo Japan2025」イベントWebサイト

https://www.bgbe-j.com

※取材は1/18、イベント初日に行いました

Board Game Business Expo Japan 代表 高橋宏佳(H1R0)

イベントやゲームの企画のプランニングを行っており、東京ゲームショウ2024で発表した『ボードゲーム版 魔法捜査官』の開発や北米最大の「Gen Con 2024」で「Japan Pavilion」の運営などを手掛ける。仙台デザイン&テクノロジー専門学校ではゲームプランニングの講師をしており、未来のエンターテイメント業界を担う人材の育成に力を注ぐ。

ボードゲームイベントにビジネスタイム。2日間開催にこだわる理由

「海外の大規模なボードゲームイベントって、4日間の開催が当たり前なんですよ。平日2日をビジネスデイに、週末2日を一般公開日に分ける形です。でも日本では、平日の来場はなかなか難しいじゃないですか。実際、普通にお仕事されてる方は平日には来づらいし、出展者側も商談をメインにする平日には人が集まらない。

そこで、2日間午前をビジネスタイムに、午後から一般来場者が入場して販売や試遊などの体験ができるようにしました。ビジネスタイムでは、出展者同士に加えて業界関係者や業界外からの方だけが入場でき、商談や交流に集中できるよう工夫しています。正直まだ『もうちょっと時間が欲しい』っていう気持ちは強いですね。でも、今の日本の事情を考えたら、まずは2日開催で両立させるのが現実的だと感じています」

BGBEはボードゲームイベントしてはビジネスと一般来場の両面を同時に成立させる珍しい形式。国内では初めての取り組みです。当編集部ではビジネスタイムから会場入りしましたが、会場のあちこちで名刺交換や意見交換をしているシーンを多く見かけました。

初回開催の手応えと今年の出展者の“本気”

「昨年の第1回目は、僕ら運営側としてもかなり緊張してました。コロナ以降、関西では大規模な展示即売会は、ほとんどなかったんです。正直、東京の『ゲームマーケット』さんが有名すぎるから、そこと比較されることも多い。ただ、関西でこういうイベントをやること自体に大きな意義があると思ったんです。交通費や宿泊費をかけて東京に行かなくても、地元関西で海外のバイヤーや業界関係者と直接やり取りできる機会を作れたら、ボードゲーム文化の裾野ももっと広がるはずだって。

結果としては大盛況で、出展者さんから『もっと商品を持ってきたらよかった』っていう声が続出しました。まさかこんなに売れるとは思わなかったって。商談重視で試作品しか持ってこなかった人が、『来年はちゃんと量産して持ち込む!』って言ってくれたり、参加できなかった人が『今年こそは絶対行くよ』って言ってくれたり。その口コミ効果もあって、今回はさらに充実したラインナップです。出展者さんの熱気も去年以上で、みんな『よし、今年こそ本気出すぞ!』と気合が入っているのを感じます」

昨年の成功体験をきっかけに、今年は規模も内容もレベルアップ。ボードゲームファンはもちろん、新作の発表や販売を狙うインディークリエイター、海外企業や出版社など、多種多様な出展者が集まり、大きな盛り上がりを見せています。

【キーワード】「ゲームマーケット」ゲームマーケットは、ボードゲームやカードゲームなどアナログゲーム専門の展示即売会イベント。2000年に初開催され、2024年は東京ビッグサイトに25000人を集めました。メーカーから個人サークルまで多様な出展者が参加し、新作・旧作のゲームを試遊・販売しながら交流できます。

いつか47都道府県のパビリオンが並ぶ…大イベントになるんじゃないかと思う

「東京で開催されている『ゲームマーケット』さんって、ご存じの方も多いでしょう。もともと、コミケの”アナログゲーム”版として十数サークルが集まって始まったんですよ。それが今や商業的にも大きくなって、海外展開のチャンスを得られる場にもなっています。僕は『関西もいつかそうなれたら』って思ってるんです。実際、大阪は海外からのアクセスもいいですし、インバウンドのお客さんも多い。西日本最大のイベント会場で開催することで、世界中のボードゲーム関係者が一堂に会するような機会を作れたら最高ですよね。

今回、滋賀県が『滋賀パビリオン』を出してくださったんですけど、これが例えば47都道府県それぞれがパビリオンを持つようになれば、日本全国のボードゲーム文化を発信できる大イベントになるんじゃないかと思います。僕としては関西だけに留まらず、全国規模のクリエイターが集まる場所に育てたい。その先には海外展開も見据えていて、一度に何万人も呼び込めるようなビッグイベントにしたいですね」

“一地方イベント”にとどまらず、全国各地のクリエイターや自治体が参加できるプラットフォームにする。さらには海外からも「日本のボードゲームが見たいから来る」と言われるような、国際的なイベントに育て上げたいという熱い想いが伝わってきます。

ボードゲームの社会的価値や可能性:教育や福祉、コミュニケーション

「韓国のソウルでは、国が支援する大規模なボードゲームイベントが無料で開催されているんですよ。入場料も出展料もタダ。なんでそこまで手厚いかというと、韓国ではボードゲームが教育やコミュニケーションツールとして認識されているんです。国の産業政策の一環として支援しているわけですね。

ただ、出展条件として『韓国企業であること』が必須で、国内コンテンツの振興を目的としている。日本にも素晴らしいコンテンツがたくさんあるし、僕らも自国のボードゲームを海外にどんどん出していきたいですよ。

あと、ボードゲームって非常に強力なコミュニケーションツールでもあるんです。たとえば介護施設でのレクリエーションって、ネタが限られちゃって毎日似たようなことになりがちですよね。そこにボードゲームを導入すれば、スタッフさんやボランティアも『今日何をやろう』って困らないし、入居者さん自身も新鮮な楽しみ方ができる。子どもとの遊びでも同じ。大人が子どもに合わせると単調なゲームしかできなかったり、すぐ飽きられてしまうことも多い。

でも、面白さのあるボードゲームなら自然と覚えたい、勝ちたいという意欲がわくし、そこから学びにもつながるんですよね。地域の小学生が施設に出向いて一緒に遊ぶとか、そんな取り組みが増えれば社会貢献にもなるし、子どもにも楽しい経験になります」

自作ゲームが人生を変えることも。失敗と試行錯誤で身につく自信と成長

「世の中に出てみたら、正解なんてない問題ばかりじゃないですか。学校で完璧を求められてきても、いざ社会に出たら試行錯誤と失敗の連続。それならば、ボードゲームの中でいっぱい失敗して学ぶ体験を積むのが大事だと思うんです。ボードゲームなら失敗しても誰も損しないし、何度もリトライできる。一回ダメだったら次どうしようか、次は違う戦略を試そうかって自然に考えるようになるんです。

僕の息子もそうでした。小さいころは何か特別得意なことがあるわけじゃなかった。でも、自分で考えたカードゲームをまわりの人が買ってくれたり、『今でも持ってるよ』なんて言われたりしたことで、自分の作ったものが誰かの楽しみになってるのを実感してものすごく自信を持ったんですね。そこからさらにゲーム制作にのめり込んで、今ではこのイベントのスタッフリーダーまでやってくれてます。人間って成功体験だけじゃなくて、失敗を乗り越えた経験もめちゃくちゃ大きな糧になるんですよ。僕自身、たくさん失敗してきたからこそ、うまくいかない人の気持ちがわかるし、それをビジネスとか教育にどう生かすかって視点が持てるようになったと思います」

高橋さんはさらに続けます。

「実は僕、専門講師として学校や教育機関でボードゲーム開発を教えることもあるんです。そのときに必ず言うのが『失敗できる環境を作ってあげてください』ってこと。ゲームを作る過程はトライアンドエラーの連続です。試作して遊んでみて、『あれ、ここがうまくいかない』とか『このルールだと破綻が起きる』ってことがわかったら、また手直しして遊んでみる。どこがどうダメだったのかを言葉にして考え、その改善点をルールブックや説明書に落とし込む。そうやって論理的思考やコミュニケーション能力を自然に鍛えていくんです。

最初は言語化が苦手な子でも、失敗から学んで『ここをこう変えてみよう』と発表する場を繰り返すうちに、堂々と意見を言えるようになる。日本の教育って、どうしてもテストで良い点を取ることが目的になりがちですが、本当は社会に出てから必要なのは自分で考えて行動する力と、間違えてもリカバリーする柔軟性だと思います。ボードゲーム制作はそれを楽しみながら身につけられる。そんな機会をもっと増やしたいんですよね」

日本に根付く“同人文化”の強み

「日本のボードゲーム制作者って、実は8〜9割はインディー(同人)なんですよ。海外だとメーカーや出版社に企画を持ち込んで、ある程度のロット数で生産してもらわないといけない。だから出展するのも企業が中心になるんです。でも日本にはコミケみたいな同人文化があって、小ロットの印刷を受け付けてくれる工場もある。ボードゲームの箱やカードを1個から作ってくれる会社だってあるんですよ。海外じゃ普通はオーダー1000個からとか、関税とか輸送費の問題もあってハードルが高い。そういう環境が整っている日本だからこそ、『趣味で作ってみよう』って人がたくさん出てくるし、個人でも市場に作品を出しやすいんです。

僕も息子が12歳のとき、彼が思いついたカードゲームを妻がイラストを担当して、僕たち大人が出展の申込みや制作の手続きをしてサポートしてあげたのがきっかけで制作を始めました。息子のゲームはイベントだけでなくお店でも販売していただくことができました。台湾に出展したときに買ってくれた人と再会することができて喜んでいましたね。

そのとき僕も初めてゲーム制作に挑戦。これが国内の出版社さんと契約し販売から1年で1万部を突破。『夢のある業界だなぁ』と思いました。デジタルゲームと比べると圧倒的に開発費が抑えられるし、開発期間も半年ぐらいあれば形になる。こうしたインディー気質って、日本の同人文化が支えてきたものだと思います。『もしかして人生変わるかもしれない』っていうくらいのチャンスが、ボードゲームの世界にはゴロゴロ転がっているんですよ」

BtoCからBtoBへ――海外市場の扉を開く

「今、世界最大のボードゲーム市場はヨーロッパと北米だと言われています。でも将来的に一番伸びるのはアジアだと思いますね。人口が多いし、インドや中国、東南アジアなど、これからボードゲーム文化が盛り上がりそうな地域はいくらでもある。今回、イベントに来てくださっている方の中にも、アジア各国で大きなイベントを主催している人がいます。そういう人たちがここで日本の作品に出会って、『自国のイベントでも扱いたい』となったら、そこから一気にグローバル市場に広がる可能性だってあるんです。

僕らは、ただの即売会や体験会じゃなくて、BtoBのビジネスチャンスの場にしたいと考えています。もちろんエンドユーザーさん向けに直接販売できるのも魅力なんですけど、それ以上に大事なのは、ここで海外の企業や国内の大手出版社、流通企業に自分のゲームを知ってもらって、そこから大きく羽ばたくチャンスを得ること。日本の企業はどうしても売れ筋を優先しがちです。ビジネスとして正しいですが、インディーだから制作できる尖ったゲームがバズってヒットしたりするんですよね。そういうポテンシャルを持った作品が埋もれないように”ビジネスの架け橋”としての役割を、このイベントで実現したいと思います」

関西の食と観光との融合 インテックス大阪を会場にしたのは…

「実は今回、インテックス大阪を会場にした大きな理由のひとつに、『海外からのアクセスが良い』っていう点がありました。関西国際空港からも近いですし、何より西日本最大級のイベント会場ですから。さらに、関西には“食”の文化があるでしょう。キッチンカーを呼んで、お好み焼きやたこ焼き、淡路島のバーガーなんかを楽しめるようにしたり、海外からの出展者を対象に宿泊施設を安く提供して、その代わり出展者さんにSNSで情報発信してもらったり。前夜祭として地元のカフェや飲食店を巻き込んで海外勢との交流会を開くこともあります。

イベントだけ来て『さあ帰ろう』ではなくて、せっかく関西まで来たなら観光も楽しんでほしいんです。月曜日に有給とって大阪や京都を回るなんてプランもあり得ますよね。海外の人たちにも『関西は面白い』『また来たい』と思ってもらう。そうやって地域と連携して“関西まるごとイベント化”していくようなイメージです。将来的には関西全体がボードゲームファンであふれるぐらいの大きな祭りにして、インバウンドをどんどん呼び込めたら最高ですね」

海外との連携、そして見据える未来 いずれはインテックス大阪を全館借り切って…

「海外には、街全体がボードゲームイベントに染まるような規模のものがあるんですよ。僕たちもいずれはインテックス大阪を全館借り切って、隣接する地域も巻き込んで“街ぐるみ”のイベントにしていきたい。関西だけじゃなく九州や東北、北海道からも『あのイベントに行かなきゃ損だ』と思ってもらえる存在に。インバウンドのお客さんも増やして、旅行代理店ともタッグを組んで、旅行プランに組み込んでもらう。夢は膨らみますよ。

ただ、そのためにはまず僕らが海外に足を運んで、日本のボードゲームの魅力を発信する必要がある。来てもらいたいなら、こちらからも『ぜひ日本を見に来てください』って動かないと、向こうの人たちも存在を知らないままですからね。お互いに知り合って、お互いの文化をリスペクトして、こっちにも来てもらって。そうやって世界各国との橋渡しができたら、間違いなくアジアは次の大きなボードゲーム市場になります。将来的には世界最大級の市場になる可能性だってある。それを実現するための拠点として、このイベントが機能していけるようにしたいですね」

通訳からホテル紹介まで──“出展メリット”を引き上げる運営のフルサポート戦略

「海外から来る方って、物価の違いや言語の問題などハードルがいくつもあるんです。そこを僕ら運営側が全力でサポートして、『日本で出展すると面白い』って思ってもらいたい。通訳スタッフを用意したり、滞在中のホテルや飲食店を紹介したり、文化の違いもフォローしたり。そうした“おもてなし”を行き届かせることで口コミが広がって、『あそこのイベントは出展するとメリットが大きい』って評判になるわけですよ。

それから僕らは、他のイベントとの連携も考えています。コミティアさんとか、いろいろな創作系イベントとのコラボ企画ができたらお互い盛り上がるんじゃないかなって。『2日間のうちにいくつかイベントをはしごして楽しもう』みたいな割引チケットがあっても面白いでしょう。そういう横のつながりを広げれば、出展者さんも来場者さんも『この週末は関西のイベントに行こう!』と動きやすい。イベント運営側も協力し合えば、より大きな販促効果やビジネスチャンスが得られるはずです」

“人と人”をつなぐボードゲームの魅力

「最終的に言うと、ボードゲームが持つ一番の魅力は、実はゲームそのものじゃなくて“誰と遊ぶか”なんです。大人になってから新しい友達って作りにくいでしょう? でもボードゲームを介するとあっという間に仲良くなれる。言語が違っても、一度ルールを覚えれば一緒に笑い合える。そんなコミュニケーション手段って他にそうそうないんですよ。

だからこそ、このイベントを通じて“人とのつながり”を広げて、ビジネスや教育、社会福祉といった多方面で役立つ価値を見出してほしいなと思います。ボードゲームって昔からある遊びですけど、実はまだまだ未知の可能性を秘めてると思うんです。それを引き出して、日本のクリエイターや企業が世界に羽ばたくきっかけを作りたい。そのために僕は、これからもイベント運営を通じて色んな人を巻き込みながら、新しいチャレンジをどんどん仕掛けていきたいですね」

取材を終えて「Editor’s note」:「失敗を恐れずに挑戦することを応援したい」「人と人を結びつける場を作りたい」という揺るぎない思い

今回のインタビューを通して強く感じたのは、ボードゲームへの熱意を核として、高橋さんが広げようとしている“つながり”の大きさです。ビジネスデイの設定や47都道府県のパビリオン構想など、具体的な仕掛けもアイデアも次から次へと出てきます。その根底には「失敗を恐れずに挑戦することを応援したい」「人と人を結びつける場を作りたい」という揺るぎない思いがあるのだと感じました。

日本のクリエイター文化や海外イベントとの連携、教育や福祉への波及効果までを視野に入れたこの2日間のイベントは、単なる展示即売会を超えた“ビジネスとコミュニケーションの場”として着実に成長中です。

高橋さんの言葉を借りれば、「ボードゲームの面白さは、実はゲームそのものよりも“誰と遊ぶか”にある」。これほどシンプルでありながら奥深い一言が、ボードゲームの無限の可能性を物語っているのでしょう。これから先、さらに多くの地域や国々の人々を巻き込みながら、このイベントがどんな化学反応を起こしていくのか「MICE TIMES ONLINE」では追いかけていきます!

「Board Game Business Expo Japan2025」公式Webサイト

https://www.bgbe-j.com