【レポート】Code for Japan Summit 2024「ともに考え、ともにつくる」シビックテック関係者が一堂に集うイベント、誰でも参加して加われる工夫とは?

2024年11月16日(土)に滋賀県の立命館大学びわこ・くさつキャンパスで「Code for Japan Summit 2024」が開催されました。“シビックテック”という言葉はまだ一般的ではない言葉かもしれません。しかし、決して難しいものではありません。まちの課題に気がついたら自分事として参加をすればいい、そう思えるきっかけをもらえたイベントでした。

今回は、幅広い年齢層や背景を持つ人々が参加するCode for Japan Summit 2024から見えた、「ともに考え、ともにつくる」を体現した運営の工夫とその様子についてご紹介します。

Code for Japan Summit 2024について

2014年から開催されており、年に1度全国から仲間が集まります。参加者は「Code for 〇〇(地域名)」などシビックテックコミュニティの参加者や自治体職員、エンジニアやデザイナー、リサーチャーなどが集結。オープンデータ、オープンソース、シビックテック、デジタルガバナンスなどについて、事例を共有し、対話をしながら今後の取り組みに向けて意見交換がされます。同じ問題に取り組む他の地域の活動を知り、仲間とつながり、次の一歩を踏み出すことができる機会となっています。

開催概要

名称:Code for Japan Summit 2024

会期:2024年11月16日(土)

会場:立命館大学びわこ・くさつキャンパス

主催:一般社団法人 コード・フォー・ジャパン

協力:Code for Kusatsu、学校法人立命館

コンセプト:合流・交流・放流!

Webサイト:https://summit2024.code4japan.org/

こちらの記事でも紹介しています。

開催場所は次世代研究大学として先端科学分野での新領域を創出し、リードしていくことを目指す「立命館大学びわこ・くさつキャンパス」。スタートアップの育成・実証実験拠点の開設もあり、開催地として選ばれたようです。

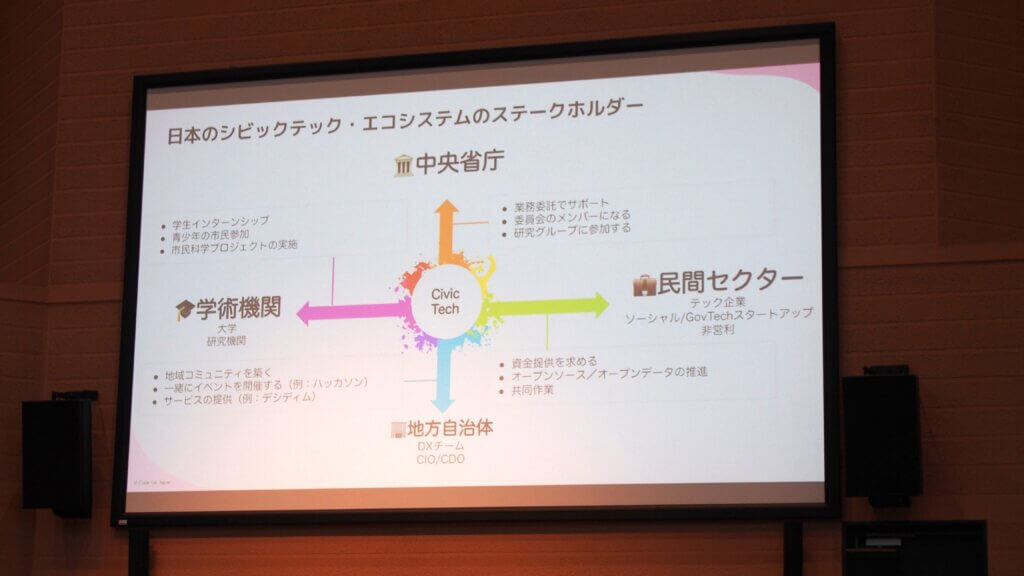

シビックテックとは”地域が抱える課題をみんなで取り組む”

「市民(Civic)」と「テクノロジー(Technology)」をかけ合わせた造語です。技術(テクノロジー)を活用して市民参加を促進し、地域が抱える社会課題に取り組む重要な手段として注目されています。

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン のWebサイトより

主催する一般社団法人 コード・フォー・ジャパンとは

「ともに考え、ともにつくる」をコンセプトに、シビックテック活動に取り組む団体です。 以下、Code for Japanと表記します。

代表 関治之。2013年設立の非営利団体。ともに考え、ともにつくる社会をビジョンにテクノロジーによる社会課題の解決を推進する。シビックテックコミュニティの運営の他、オープンデータ活用やオープンソース開発、行政のDX支援、スマートシティ推進などのプロジェクトを行っている。

一般社団法人 コード・フォー・ジャパンとは https://www.code4japan.org

Code for Japan のスタッフの方にお話を伺いました

広報を担当されている武貞真未 さんにお話を伺いました。

—ひとことで言うとどんなイベントですか

同窓会のように集まり、今年取り組んだことをシェアして、未来のきっかけをつくるためのイベントです。取り組みを発表することで「うちの地域もそれやりたい、一緒にやろう」とプロジェクトが進展することも。このコミュニティに所属されている方以外も参加されています。

—若い世代が多く参加しているのも印象的です

シビックテックのシビックは”市民”という意味で、特定の誰かではなく、皆んなのものという考えに基づいています。そのため、子連れで来られる方もいらっしゃれば、高校生が自発的に参加することもあります。

—どのように若い世代を巻き込んでいるのですか

巻き込むというより、特にこちらから働きかけなくても、興味を持った若い世代が自然と参加してくれています。たとえば、能登の震災時に、ボランティアとしてできることを探してプロジェクトを見つけてくれた方もいます。東日本大震災や新型コロナの際にも、学生たちが積極的に参加するムーブメントが起こったように思います。

—イベントの工夫があれば教えてください

イベントはみんなで一緒につくります。そのため、参加者が安心して参加できる環境を整えられるよう、イベント冒頭に私から行動規約を読み、誰もが参加しやすい場づくりへの協力をお願いしています。また、誰でも情報を得やすいように、文字起こしのツール「UDトーク」を使っています。

1人が担って解決するのではなく“みんなで使って、みんなでつくる”ことを大切にしています。この場は、自分事として”シビックテック”を捉え、共有できる場所だと思っています。

デジタルで実現!やさしい運営とコミュニティづくりの工夫 5点

イベント運営にはシビックテックならではの工夫が随所に見られました。運営上のユニークな工夫についてご紹介します。

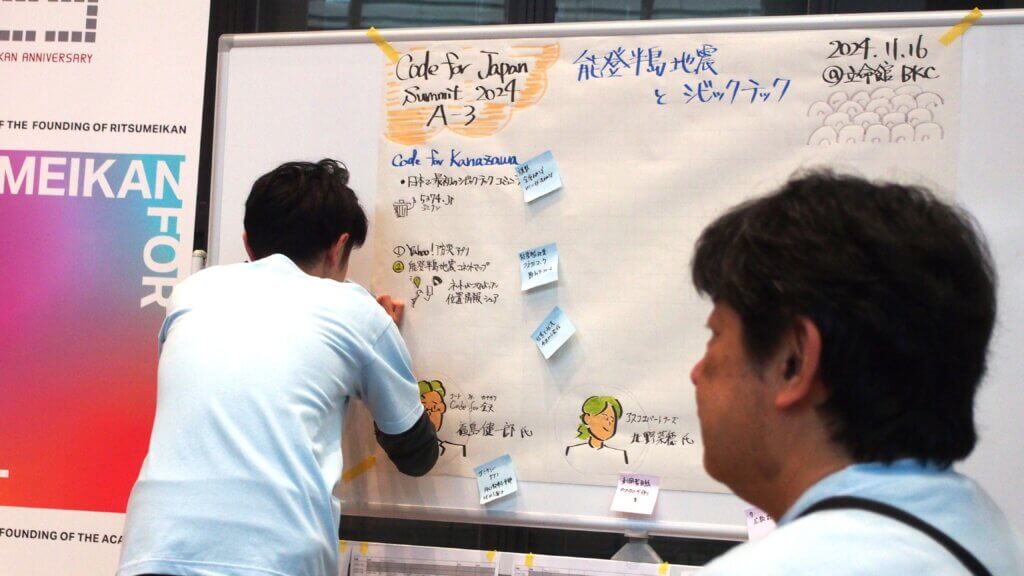

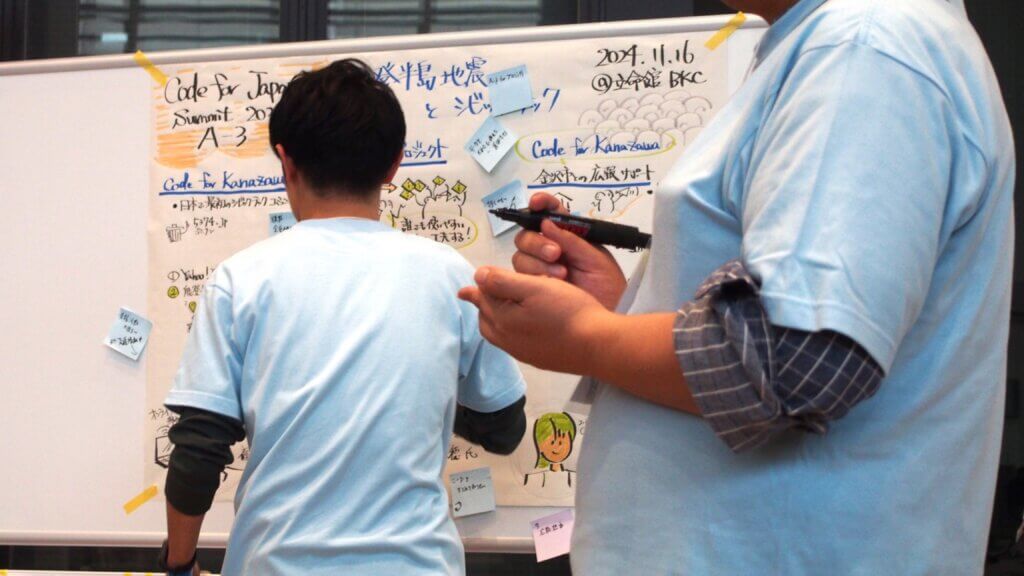

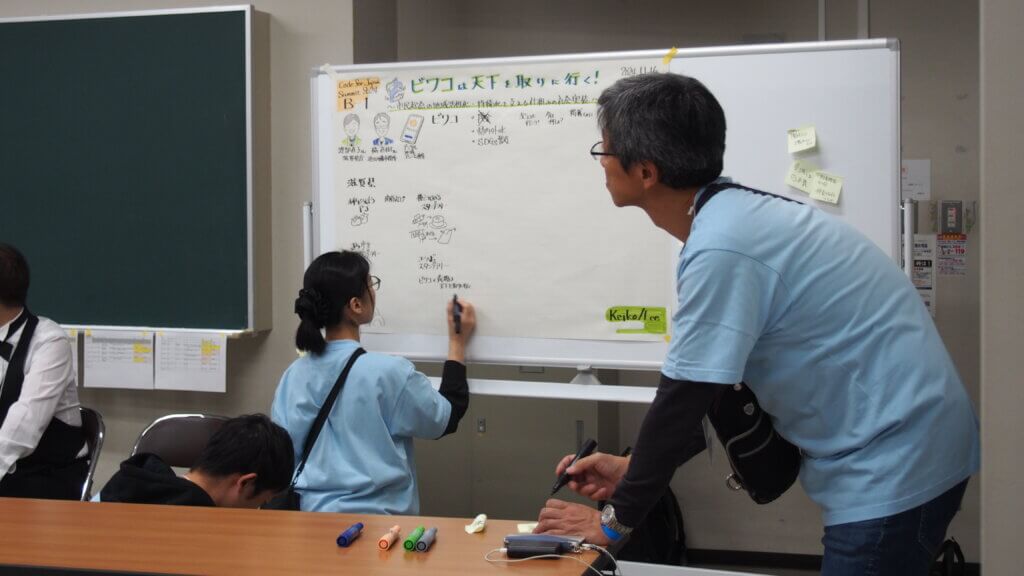

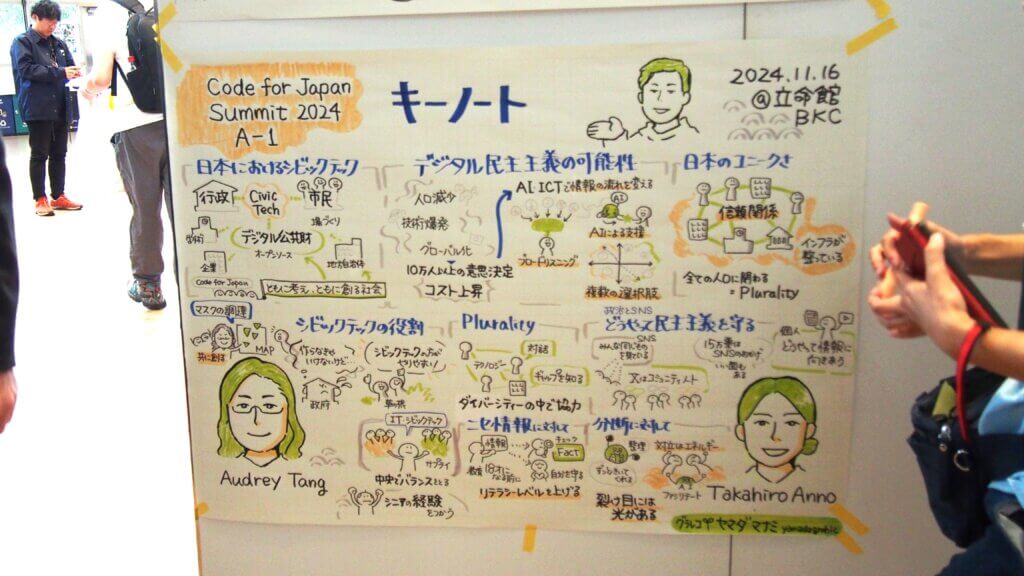

1.グラフィックレコーディング

グラフィックレコードは、会議やプレゼンの内容を視覚的に記録する手法で、絵や図形を用いて内容を分かりやすくまとめます。総勢16名のグラフィッカーの方が、全セッションの様子をリアルタイムで描いてきます。

その様子はまるでライブペイント!登壇者や参加者の似顔絵は柔らかなタッチで描かれそっくりに仕上がっていました。情報が整理されているため、後から見返す時にも非常に便利ですね。

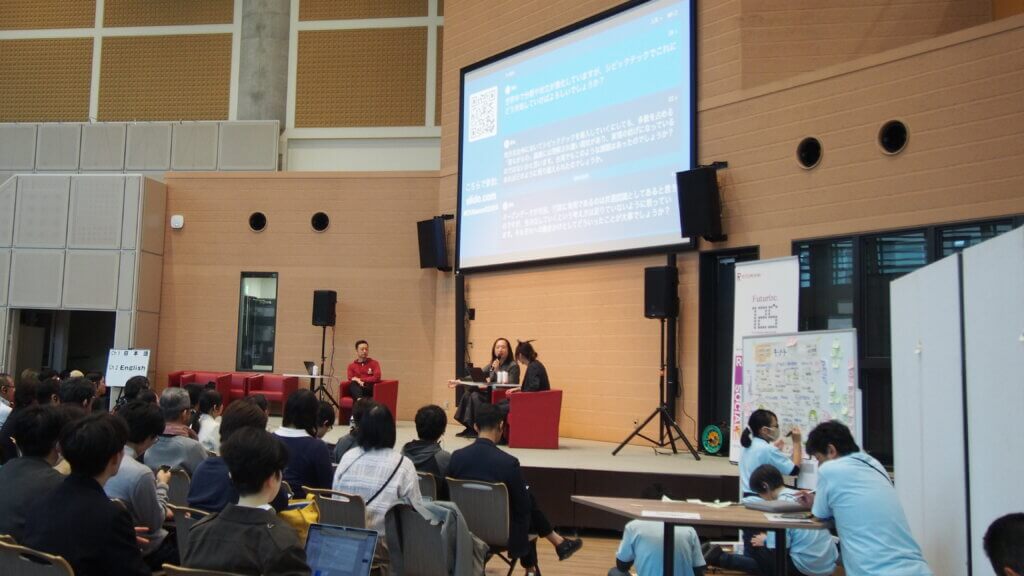

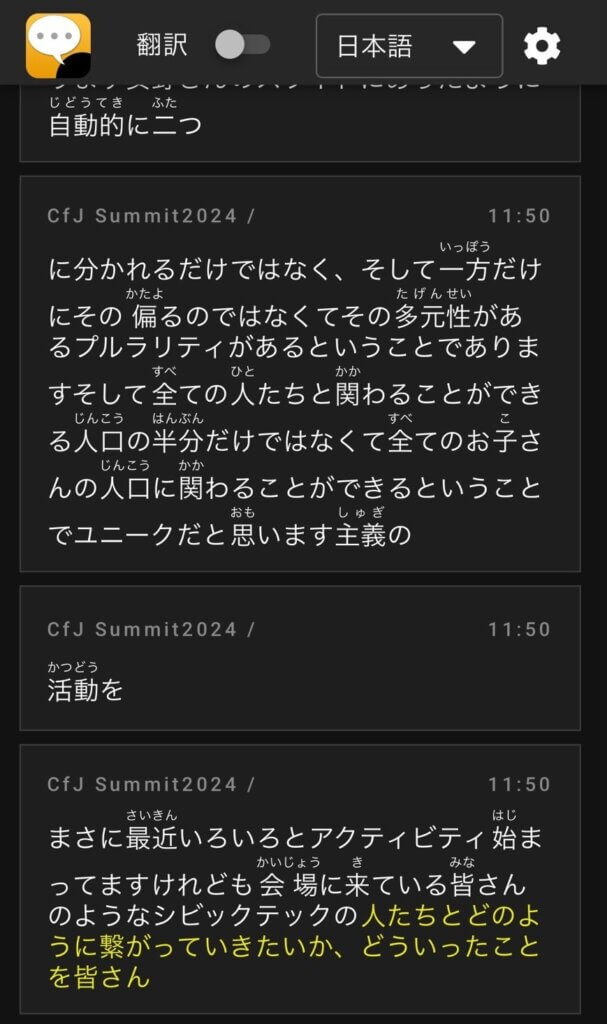

2.同時通訳・字幕をその場で作成、誰でも簡単に

「UDトーク」というツールを活用して、音声認識による自動字幕生成が行われていました。今回初めて知りました。こちらは、発言と同時に字幕が生成されるだけでなく、誰でもその字幕を編集できる機能が備わっています。みんなで精度を高くしていくことができる優れものです。会場ごとにリアルタイムの字幕が見られます。

特に有り難かったのは英語のセッション。翻訳して日本語字幕として表示されるため、言語の壁を感じません。誰でもスムーズに情報を得ることができる、やさしい工夫だと思います。

UDトークとは

音声認識と自動翻訳を活用したアプリ。「UD」はユニバーサルデザイン。

https://udtalk.jp

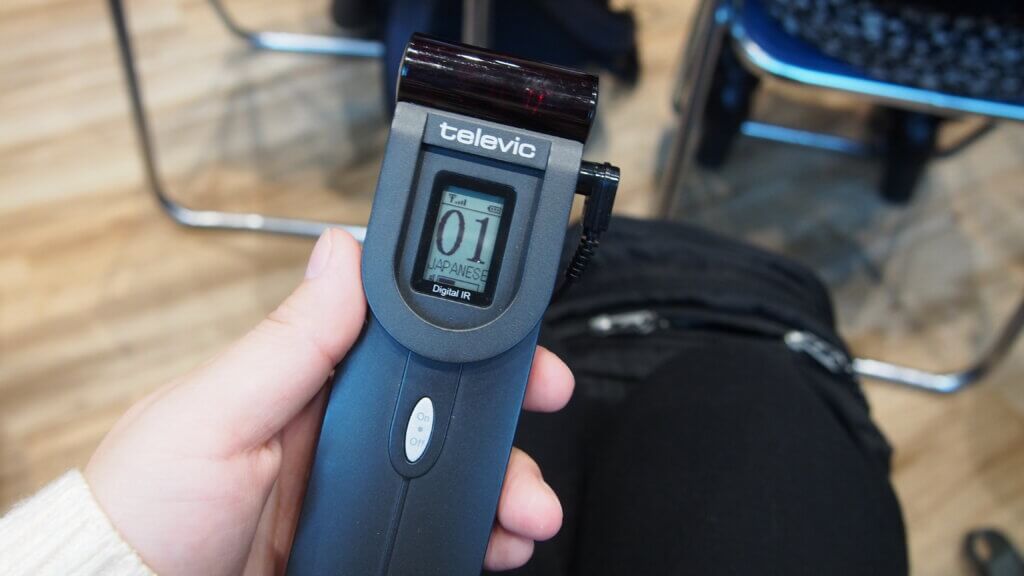

また、同時通訳ができる端末が各席に配られ、日本語と英語の2チャンネルに切り替えて聴くことができました。音声が時差なく届くので、話されている内容をすぐに理解でき、とてもスムーズ。会場には海外から来られている方々もいて、参加者全員が理解できるよう配慮されていることに気づかされます。この配慮が、誰でも安心して参加ができるイベントになっているのでしょう。

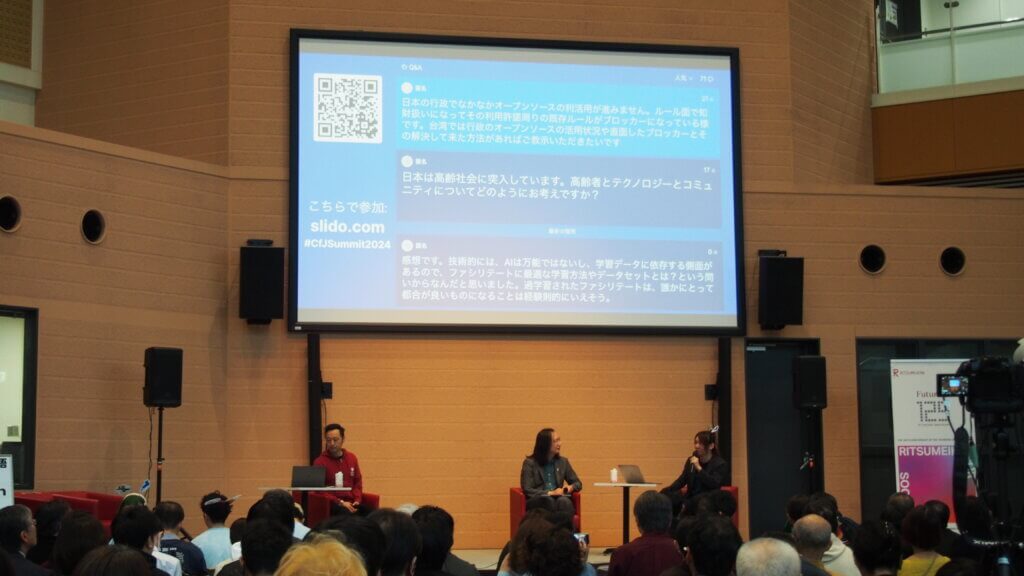

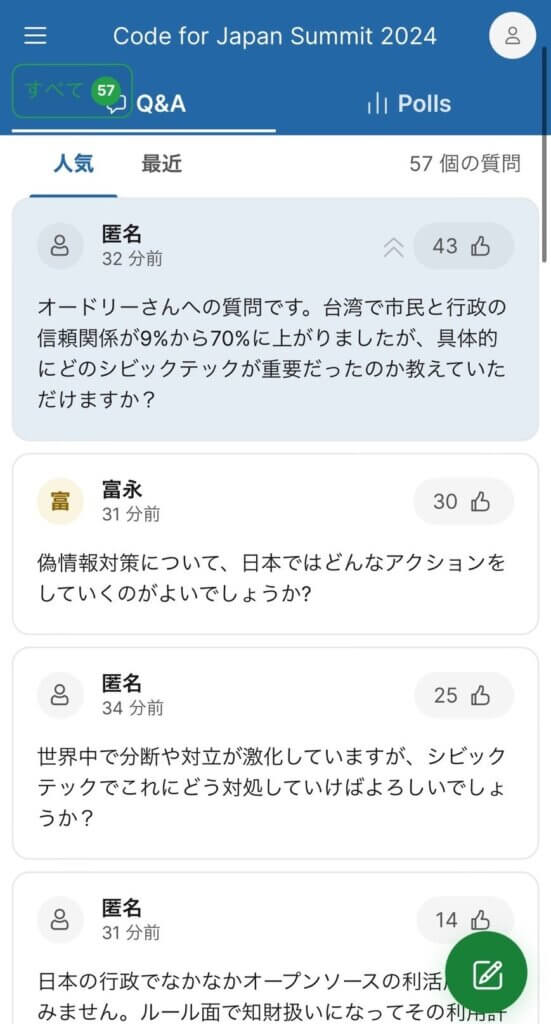

3.Q&Aと投票ができるプラットフォームで質問を募集

参加者からリアルタイムで質問を募集し、回答できるプラットフォーム「Slido」を活用されていました。参加者は、自由に質問を投稿することができ、なんと40分ほどで50を超える質問が寄せられました。質問は「いいね」が多いものから優先的に回答されます。手を挙げて質問するのはハードルが高いという方にも、この方法なら気軽に質問できますね。

4.Googleフォトアルバムに画像を登録、みんなで完成させる

誰かが撮影を担う必要はありません。みんなが撮影した写真を登録して集めれば、自然と1つのアルバムが完成します。参加者が主体的に関われるきっかけをつくり、さらに思い出をみんなで共有する楽しさのようなものも生まれます。「自分も参加している」という感覚を持つことができます。

5.Slack、Notionで情報共有、安心してイベント参加

ビジネスやチームワークを効率化するためのチャットツール「Slack」を使い、参加者の方が自己紹介をしたり、イベントの紹介、取り組みの紹介がされています。事前に参加者同士がコミュニケーションを取ることで、イベントへの理解が深まり、参加のハードルも下がるのではないでしょうか。

Code for Japan公式のSlackチャネル「#cfj_summit」にて、イベント参加者との交流やセッション情報を発信していきます。 誰でも参加できるオープンなコミュニティです。Slackには、シビックテックに興味がある人が8,000人以上参加しています。参加者はエンジニアやデザイナー、公務員、学生、研究者、NPO関係者など多種多様です。Slackに入ることでイベント情報の確認、プロジェクトへの参加や全国のシビックテッカーとの交流などを行っていただくことができます。

公式サイト:https://summit2024.code4japan.org/

情報整理に役立つクラウドツール「Notion」では、飲食場所についての情報を提供されていました。Code for Kusatsuから「地元民おすすめの飲食店MAP」も提供され、初めて滋賀県草津市を訪れる参加者も、ランチに困りませんね。

開催日である11月16日は土曜日。大学施設も閉まっていて食事を購入できない…でも安心! ランチチケット(1,000円)を購入しておけば、当日会場でお弁当を受け取れました。

そのほか宿泊場所リストもまとめられており、参加者に対していくつもフォローされていました。

4つの会場で同時開催!セミナーから参加型イベントまで多彩なプログラム

会場は大きく4つに分かれており、それぞれセッションやワークショップなどが開催されています。参加したいイベントが多く、会場を何度も往復しました。

セントラルアーク1Fでは約300名が座れる席が用意されており、40分程度のフォーラムやトークセッションが複数実施されました。

参加者同士のレスポンスも活発で、拍手や「おぉー!」といった声が飛び交い、笑いが生まれる場面も。コミュニティとしての一体感を感じつつ、新しく参加された方を排除しない温かい雰囲気が作り出されていました。オープニングイベント後には、参加者全員でCode for japanの「C」の形をつくり、集合写真をパシャリ。

キーノート:基調講演には台湾からオードリー・タンさんらが登壇

基調講演では、台湾初代デジタル担当大臣であるオードリー・タンさんと、2024年東京都都知事選に立候補した合同会社機械経営の代表である安野貴博さんが登壇。会場では、うなずきながら話を聞く方や、熱心にメモを取る姿が目立ちました。講演終了後には、登壇者と写真を撮る参加者も多く、熱意と関心の高さが感じられます。

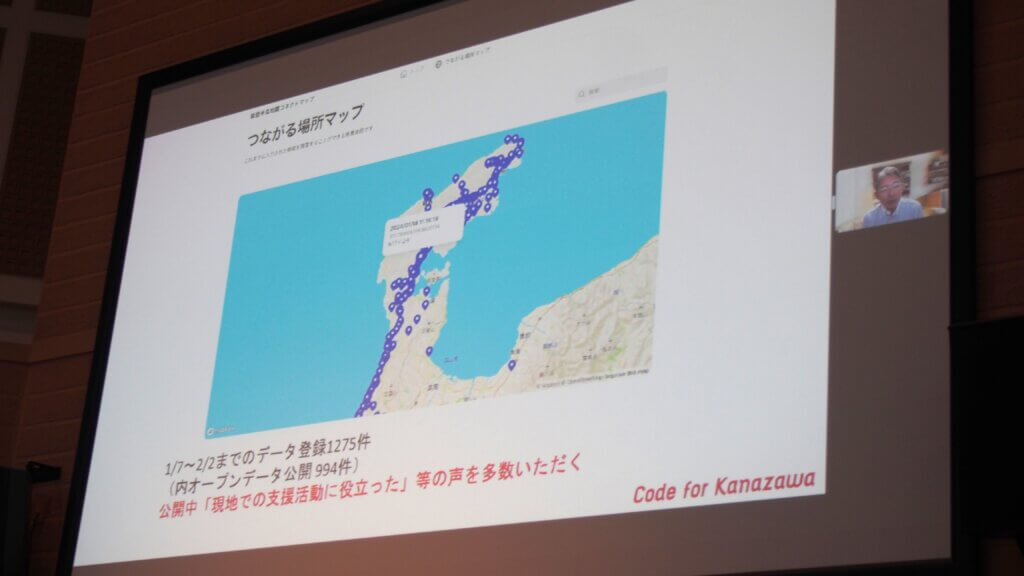

能登半島地震とシビックテック

一般社団法人コード・フォー・カナザワでは「能登半島地震コネクトマップ」について発表。災害時には現状が分からない人もいる。そこでインターネットがつながる場所の情報共有し、被災地での現状把握を支援するツールを開発されました。一般社団法人ユニバーサルメニュー普及法人の北野氏は「現地で支援をしたり、物資を届けたくてもできない人もいる。直接支援ができなくても、シビックテックを通じて貢献することができる」と述べ、新しい支援のかたちを提示しました。

そのほか開催されたイベント

・シビックテックを「教える」を考える−シビックテック・デザイン学の創成にむけて

・Civictech Acceleration Program 3rd Batch DemoDay 「シビックテックプロジェクトの社会実装と永続化」

・Code for Kusatsu

・Future Forum

スポンサー企業4社がブースを出展し、自社の取り組みについて紹介されていました。

出展企業にお話を伺いました「一緒にまちづくりを考えられる」

インフォ・ラウンジ株式会社は、オープンデータを活用したサービス等を展開されており、シビックテックの支援にも力を入れられています。Code for YOKOHAMAにも関わっているそうです。ブースでは、模型を基にまちのシミュレーションができる機械を展示。「自治体や市民、関連企業が一緒にまちづくりを考えることができると思う」とおっしゃっていました。

インフォ・ラウンジ株式会社 Webサイト https://info-lounge.jp/

セントラルアーク2Fで行われた、「庁内から課題が出てこない」という課題に向き合うワークショップの様子。

地域・行政課題をテクノロジーで解決したいけれど、そもそも課題が自治体・庁内から出てこないというジレンマに焦点が当てられています。参加者は3つのチームに分かれ、それぞれに自治体職員が2名ほど参加。解決につなげるためのアプローチについて議論されていました。

そのほか開催されたイベント

・シビックテック広場プレゼンツ『 ZINEがePubに、出会ったぁ~』

・モバイル端末で3Dスキャンをやってみよう!

ワークショップ主催者である一倉さんのXのポスト

フォレストハウス(F101、F102)でも興味深い内容のセミナー等がいくつも開催されていました。

F101で開催されたイベント

・激録・学校密着24時!! 〜立命館守山中高での草の根的メタバース・生成AIの導入に迫る〜

・OSSツッコミ想定問答集編纂プロジェクト・キックオフミーティング

・Bittersweet: Civic Tech, Public-Private Partnership, and Democracy in East Asia

・ビワコは天下をとりにいく

F102で開催されたイベント

・戸田市における町会・自治会デジタル化アイデアソンについて

・ローカルNFTクエスト – THE GAME in Imabari –

・デジタル技術で山口を変える!行政主導の持続可能な課題解決コミュニティ「デジテック for YAMAGUCHI」の足跡

・”ナラティブ × テクノロジー”医療的ケア児の親をどう支えるか?

・地図を活用した関西シビックテック事例紹介

・世界将来人口を誰でもCivicTechで語れるようになる

・デジタル民主主義実践 ー夢と現実と希望ー

◾️Editor’s note 取材を終えて

Code for japan summit2024は、シビックテックの仲間がキーノートに刺激を受け、活動事例を学び、ワークショップで考え、そして登壇者・参加者同士が交流するイベントでした。参加をしてみて感じたことは、シビックテックは決して難しくハードルが高いものではないということ。誰かがやるのを待つのではなく日常生活の困ったことに気づいたら、自分事として解決方法を考えてみる、そしてテクノロジーを用いて実行してみるということなのだと思いました。

幅広い年齢層や背景を持つ人々が一緒に取り組むことで、それぞれの方の専門性や知識が活かされ、課題解決に向けた多角的なアプローチができます。イベントも誰か1人が主導するのではなく、「ともに考え、ともにつくる」を体現していました。運営者と参加者の垣根を超えて、ともにつくっていくことが、まちの課題解決に繋がっていくのだと思います。