【取材】大阪・関西万博で開催された子どもが主役の2日間「こども万博」/出展企業はなぜ出展して、何を得たのか。主催者、出展者にお話を聞きました

大阪・関西万博閉幕前、最後の平日だった10月10日。子どもが主役のイベント「こども万博」が開催されました。風船や気球、ロケットが配された看板は、万博の名の通りの“お祭り”感。しかし、挑戦を続ける子どもたちの熱い夢と、ただのお祭りで終わらせない大人たちの仕掛けがたっぷり詰まっていました。現地を取材し、イベントに込められた願いを探りました。

未来のトビラをひらく「こども万博」開催概要

名称:未来のトビラをひらく「こども万博」in EXPO2025大阪・関西万博

会期: 2025年10月10日(金)・11日(土)

会場: EXPOメッセ「WASSE」

主催:こども万博実行委員会

(株)Meta Osaka・(株)こどもCandy・みらいのたからばこ((株)ママそら)・ごっこランドEXPO((株)キッズスター)

公式サイト:https://www.kodomo-banpaku2025.com/

開催の目的・背景

「こども万博」は2022年、コロナ禍により子どもたちの行動が制限される中、こども万博実行委員長の手塚麻里が自宅の1室で12人の子どもたちと描いた128個の夢から始まりました。これまで全国各地で開催し、累計約5万人を動員。2025年10月には、EXPO2025大阪・関西万博の公式会場、EXPOメッセ「WASSE」での開催が決定しています。

現在、日本の子どもたちは自分の意見を伝える力や未知に挑む意欲が他国と比べて低いという調査結果があり、自己肯定感の向上が社会的課題となっています。「こども万博」は、子どもたち自身が自分の夢や可能性を発見し、その成長を家族で実感することを目的として開催します。3つの力を育む場として

プレスリリースより https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000131350.html

自己肯定感:自分自身を受け入れ、自信を持つ力

自己効力感:自分の能力で目標達成できるという信念

自己重要感:自分の存在が社会にとって意味があると感じる力

この3つの力を、実際の体験を通じて育むことで、子どもたちが未来に希望を持ち、主体的に行動できる人材として成長することを支援します。

手塚麻里実行委員長インタビュー:自宅で始まった夢は全国に広がり、次に待つのは世界との出会い

こども万博のスタートはコロナ禍。子どもと友だち12人が自宅に集まっていたとき「将来の夢は?」と聞くと「大人はそればかり聞くね」と辛辣な対応…。それなら「やりたいことは?」と聞いてみたところ、次々と案が飛び出しました。「家中の壁に落書きしたい」「お風呂いっぱいのゼリーを作りたい」。128個の夢を、一つひとつ叶えていくことにしました。

自宅でできないことは場所を探したり、子どもたちがお店に直接連絡し「体験させてほしい」と頼んだり。活動の幅はどんどん広がり、2022年9月に神戸で初めてイベントを開催。これまで、全国でのべ5万人を動員しました。

子どもの熱意が町を動かし、予想を大きく上回る来場者数を記録

地域を元気にするきっかけにしたいと、関西にとどまらず開催地を全国に拡大してきました。

2025年8月には、北海道の平取町で実施。事前に学校で授業をする機会をいただき、子どもたちに夢や町への思いを聞きました。「この町らしい開催って何だろう」と話し合い、子どもが前のめりで参加し始めると、周囲の大人も積極的に動いてくれるのがわかりました。

人口4,500人ほどの町で「100人来てくれればいいかな」と話していたところ、実際には2,000人以上の来場者が。町の担当者の方がとても驚かれ、さらなるイベントを企画しているそうです。

万博のような大きなイベントはもちろん大切。でも、地域の人が主役になり、地域を元気にするきっかけづくりも、続けていきたいと考えています。

万博が世界への扉を開くきっかけに

私たちの活動を「こども万博」と名付けたとき、大阪で万博が開催されることが決まっていたので「みんなで遠足に行きたいね」と話していました。それが、自治体や企業と企画を進めていくうちに「万博を自分たちでやりたい」と。アプリを使ったり職業体験イベントに参加したりした子たちが「自分たちもこんな風にやってみたい」と希望し、今回協力していただいた3社との共催が決まりました。

今回参加してくれる子どもたちに望むのは「ワクワクする出来事に出会うこと」「おもしろい大人に出会うこと」の2つ。私自身がかつて苦しいときに手を差し伸べてくれた大人がいたように、一つの枠組みにとらわれず、いろいろな世界があることを知ってほしいと考えています。

また、万博を経験したことで、子どもたちの中で海外への興味が一気に広がりました。ゲーム好きな子が「サウジアラビアに行ってみたい」と言えば、みんなでどんな国か調べたり、交通費の計算をしたり。やってみたいことは無限に増えていきます。

現在、マレーシア、フランスでこども万博を開催することが決まっています。今後、さらにいきいきとやりたいことに挑戦する子どもたちの姿が、みなさんに見ていただけるでしょう。

ーーこう話してくださった手塚さん。会場を忙しく回りながら、子どもたちの楽しそうな表情を見てほほ笑む姿が印象的でした。

子どもが主役の2日間。本気で取り組む子どもと目線を合わせて話す大人の姿

こども万博の会場に入って最初に目に入るのは「夢の絵トンネル」。全国の未就学児から集めた夢の絵が飾られています。来場者が「見ていてワクワクした絵」を1枚選び、QRコードを読み込んで投票。入賞者には豪華景品のプレゼントがあります。

トンネルの隣にはステージを設置。楽器演奏やマジック、ダンスのほか、参加企業の「おしごと紹介」、夢スピーチコンテストなど多彩なパフォーマンスが実施されていました。

午前10:00。ステージで行う「朝の会」からスタート。

こども万博実行委員長の手塚麻里さん、株式会社Meta Osakaの毛利英昭代表取締役が「楽しむ子どもたちの姿を見て、パワーや勇気をもらいたい」と挨拶しました。

ステージでの様子は、メタバース空間「こども万博ワールド」でリアルタイム配信。会場に来られない人も体験できるシステムが整備されていました。

「おしごと体験エリア」には、5分ほどで気軽に参加できるものから、しっかり60分かけて体験するものなど、34ブースが出展。子どもたちの夢と挑戦を後押しするため、各企業が工夫をこらしたブースが並びます。

子どもの目線に合わせて呼び込みをしたり、ゆっくり丁寧に声かけをしたり、クイズ形式で体験を進めていったり。主役である子どもたちが楽しめるよう、優しく対応する大人たちの姿がありました。

認定試験をクリアした子どもたちが活躍。楽しみながら成長できる場所に

会場には、お揃いの黄色いTシャツを着た子どもたちが数人いました。彼らは、これまで何度もこども万博に参加し、認定試験をクリア。スタッフの一員として活躍する子どもたちです。

実行委員長の手塚さん曰く「体験中の子どもを手伝いすぎず、どんな声かけをすれば上手くサポートできるか?呼び込みをするときに遊ぶのは、スタッフとして正しいのか?と、自分たちで考えながらステップアップをしてきました。当初はあまり自信がないタイプだった子が多く、周囲から褒められたり認められたりする経験を重ねる中で、変わっていくんです」

神戸から参加した小学4年生の「ちのちゃん」は、1年半かけて認定試験に合格。呼び込みや縁日の店番担当のほか、2日目に実施される「ひょうごこども万博起業家体験発表会」でスピーチを任されました。

「大きな声が出せるようになりました。今日は人をいっぱい呼びたいです」と教えてくれた、ちのちゃん。付き添いのお父さんも「以前はモジモジすることが多かった。こども万博に参加するようになって、とても積極的になりました」と驚いていました。

出展ブースの担当者にお話を伺いました

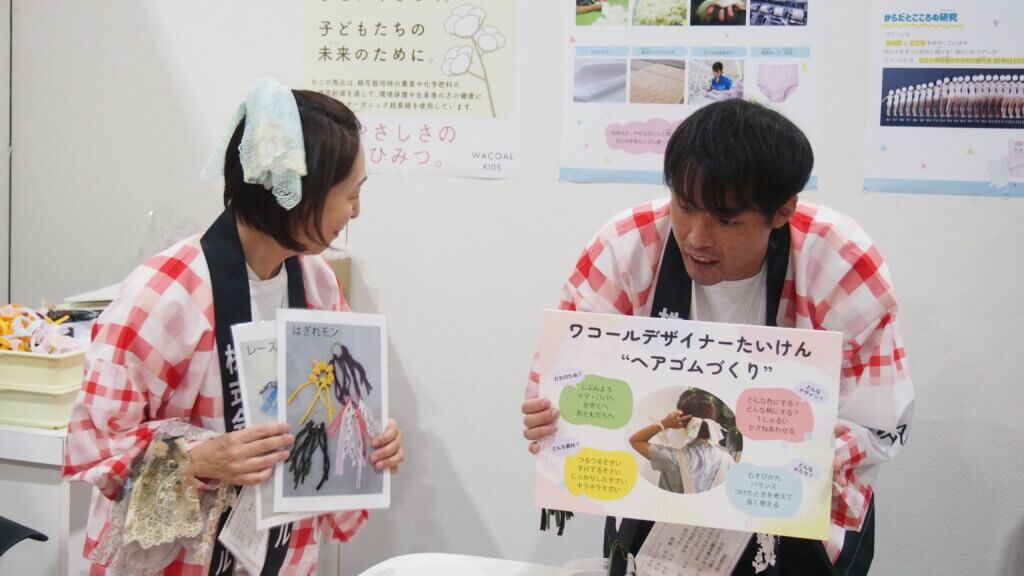

ワコール:ヘアゴムづくり体験を通して万博の思い出と会社をリンクする

「子どもの夢を応援する」という考えに賛同し、会社のことも多くの人に知ってもらいたいと出展した株式会社ワコール。「もしもデザイナーとして入社したら」をテーマに、ヘアゴムづくりを実施していました。

材料は、実際に商品に使用しているレースやカラーゴムなどの端切れ。万博公式キャラクター・ミャクミャクを意識し、動く目玉のシールも用意しました。

「まずは、ものづくりの楽しさを知ってもらうこと。そして、子どものときからワコールという会社に接点を持ってもらうことが大きな目的です。万博の思い出とともに、私たちの会社をふと思い返してもらえたらうれしいです」

大阪故鉄:鉄リサイクルというかっこいい仕事を知ってほしい

大人には懐かしい“イライラ棒”で呼び込みをしていたのは、金属スクラップを扱う大阪故鉄株式会社。鉄の棒が触れると音が鳴る仕組みで、廃材で作ったオリジナルです。

メインの展示は「未来のエコヒーロー、環境を守る任務に参加せよ!」。ヘルメットや作業用メガネ、手袋をつけ、鉄くずがリサイクルされる工程を体験します。本物に触れてもらうため、あえてサビや汚れがついたままの鉄くずを持ってきました。

鉄のリサイクルをする仕事があると知ってもらうことが、参加したきっかけです。10月26日(日)には、自社工場を開放してイベントを開催。こども万博で利用した廃材を一つのアート作品として生まれ変わらせ、展示する予定です。

イベントリーダーの木俣典子さんは「こんなにかっこいい仕事があると知ってほしい。私の子どもにも会社の魅力を伝えたくて、今日は手伝いに来てもらいました。万博で出展者になる体験は、なかなかできるものではありません。きっと大きな意味があると思います」

美山ヴィレッジ:ブースでの体験がファンを増やし、仲間の輪が広がる

株式会社美山ヴィレッジは、田舎暮らしのハードルを下げ、地域と移住したい人の間に立つ役割を担う会社。京都府南丹市美山町でキャンプ場や古民家宿の運営をしながら、農業や川遊びなど自然を感じられるイベントを提供しています。

この日は、「ひらめきチャレンジで宝石探し」と題したコミュニケーション体験を実施。質問を重ね、相手の「大切なもの」を当てるだけというシンプルなルールです。どんな質問をすれば核心に迫れるか、ゲーム感覚でコミュニケーションを学ぶ機会になります。

「田舎で長く暮らしている人と、そこに新しく住みたい人とのコミュニケーションの重要性を実感してきた僕たちだからできる、ゲームです」と話すのは、中村貴生村長。これまで何度もこども万博に参加し、ファンを増やしてきました。

「子どもたちがブースに来て、僕たちを好きになる。次は実際に村に来て、芋掘りやそば打ち体験に参加してくれる。そうやって、どんどん仲間が増えていくことが楽しいんです」

コミュニケーション体験をすると、オリジナルのリストバンドをプレゼント。参加した回数に合わせ、リストバンドに印字された星の数が増加します。4回目で村長とお揃いのTシャツがもらえるとあり、子どもたちはこぞって参加。イベントを一時的なものに終わらせない巧みな仕掛けが光ります。

関西鉄筋工業協同組合:担い手不足の解消と職人自身の魅力再発見

関西鉄筋工業協同組合は、鉄筋工事・加工業を営む企業で構成する技能集団です。鉄筋の「加工体験」と「結束体験」、作業着で写真撮影ができる「なりきり職人体験」の3つを用意しました。

本展共催の株式会社ママそらが運営する「みらいのたからばこ」には、4度の出展実績があります。担い手不足の解消のため、子どもたちにアピールすることが目的。就職先を決めるときには保護者の影響が大きいため、楽しんで取り組む子どもたちの姿を間近で見てもらうことにも注力しています。

「厳しいとイメージされがちな建設業界は、ここ数年で随分と変わってきました。子どもたちが大人になり、私たちと一緒に働いてくれるときには、よりクリーンにしておきたいと考えています」

また、加工や結束といった普段当たり前にしている仕事を展示することが、別のメリットにつながっているといいます。

「“コワモテ”の職人たちの明るい対応が、ブースの活気に。子どもたちが喜んでくれている姿を見て、職人が仕事のおもしろさに気づいたり、やりがいを感じたりすることができています」

取材を終えて:子どもの「やってみたい」を応援する場で、大人が自分の仕事の魅力を再発見する

こども万博スタートのきっかけになった問いかけは「やりたいことは何?」。「将来何になりたいか」と何度も聞かれ、飽きてしまった子どもたち。もっとシンプルで考えやすかったから、128個の夢が集まったのでしょう。

子どもたちの意見をすべて受け入れ、実現させるためにと一緒に考えた実行委員長の手塚さん。その根気強さやバイタリティに、同年代の子を持つ母として頭が下がる思いです。

子どもの突飛な発想を「ありえない」「無理だ」なんて言わずに、挑戦してみる。それが、大阪・関西万博での開催という夢の舞台につながることがあると証明しました。

また、本展は子どもの夢を応援したいと考える3社が共創。理念に共感し、体験が子どもたちの「未来の何か」になればと願う大人が集まっていました。いきいきと自分たちの仕事の素晴らしさを語ったり、業界をもっと良くしておくと約束したり…その姿は子どもたちにとって頼もしく、かっこよく映ったのではないでしょうか。

一方で子どもたちが楽しむ姿を見て、大人が自身の仕事に誇りを持てたり、魅力を再発見できたりしたことは、今回のイベントの大きな発見でした。これまで出会うことのなかった異業種間での交流の場としても、機能していました。

こども万博は、もちろん子どもが主役。しかし、子どもも大人もそれぞれが主役の2日間になっていました。

こども万博 公式Webサイト https://www.kodomo-banpaku2025.com/