【取材】未来モノづくり国際EXPO2025 出展企業に聞くそれぞれのウェルビーイング。展示会だけで終わらせないために

2025年7月16日〜7月19日、インテックス大阪で「未来モノづくり国際EXPO2025」が開催。初日に会場を訪ねました。2025年大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」にも通ずる、”ウェルビーイング”がテーマの1つです。

取材では、出展企業に「ウェルビーイングとの関わり」について聞きました。それぞれの現場で、どんなウェルビーイングが描かれているのか、一緒に覗いてみましょう。

ウェルビーイングとは”よい状態”のこと

ウェルビーイング(Well-being)は、「well(良い)」と「being(状態)」を組み合わせた言葉です。

世界保健機関(WHO)ではウェルビーイングを「個人や社会のよい状態。健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定される」。また厚生労働省は「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」としています。

さらにウェルビーイングは、SDGsとも関係が深く、注目されています。SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」。英語では「Good Health and Well-Being」と表記され、ウェルビーイングが含まれています。また、「ベネッセ ウェルビーイングLab」ではこのようにまとめられています。

国際社会はSDGs(Sustainable Development Goals)を共通目標とし、誰一人取り残さない社会のための17の目標を掲げています。しかしSDGsが掲げる未来は2030年まで。次なる目標として、人々の主観的なウェルビーイングを重視した新たな国際目標をつくっていこうとする動きが日本でも始まっています。それが、さまざまな国際機関や企業で提唱され始めている「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」であり、「みんなで持続可能なウェルビーイングの状態を目指す」という目標です。

引用:ベネッセ ウェルビーイングLabより

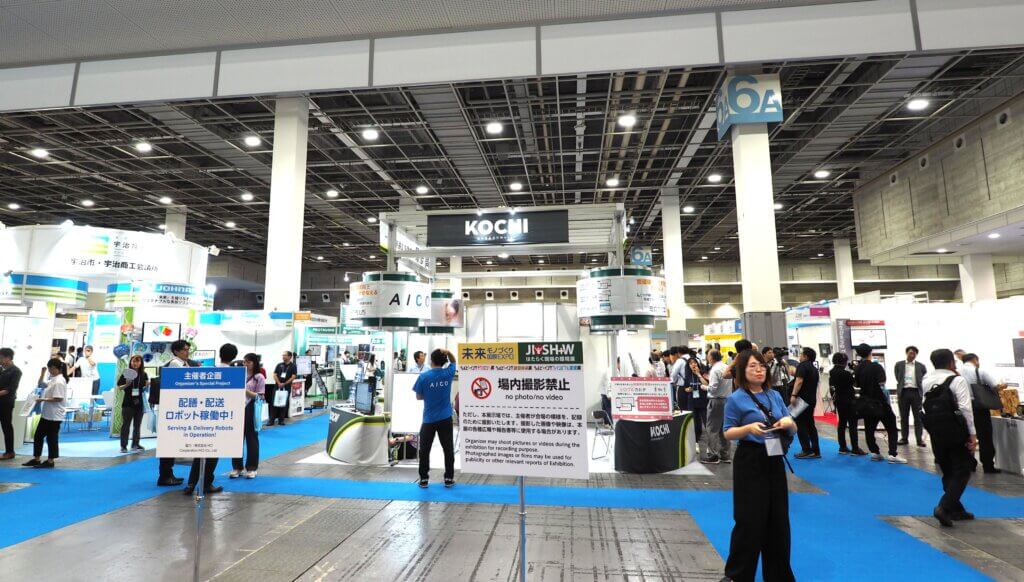

展示会の様子:産業を支える優れた製品・技術を一堂に集めて国内外に発信

未来モノづくり国際EXPO2025は、(公社)2025年日本国際博覧会協会をはじめ、様々な団体の協力のもと、2023年に初開催。産業を支える優れた製品・技術を一堂に集めて国内外に発信するとともに、展示やフォーラムなどを通じて、商談と交流の場を促進することを目的としています。

メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンが主催する『働く現場の環境展(JIOSH+W)」も同時開催されていました。

来場者数:初日は4,302名が来場

開催日数は、3日間(昨年)から4日間へ。初日の来場者数は公式によると4,302名。2日目が4,338名、3日目が5,997名と日に日に来場者が増加しました。

初日の10時に会場に到着。13時を過ぎてからのほうが人の出入りは多かったです。

英語、中国語、フランス語…海外から参加する人の姿

「国際」を謳っているだけあり、国際色が強いイベントでした。見た感じ、来場者の1割ほどは外国人です。英語、中国語、フランス語で話す方や、中東の民族衣装を着た方が50名ほどぞろぞろと歩く様子が見られました。セミナー登壇者の多くも海外の方でした。会場の案内図や場内のパネルは、すべて英語が併記。入場ゲート横では英語のアナウンスが繰り返されます。

セミナーは数か所で開催されており、空席があるものの、常時50名ほどが参加していました。

手袋や作業着などの販売と、製造業のロボット・部品やパーツなどの技術製品が混在

安全服や空調服、作業靴などは普段から利用されている方が試着をしているように見受けられました。その場で購入できる仕組みもユニークでした。

会場で気になったブースをご紹介します

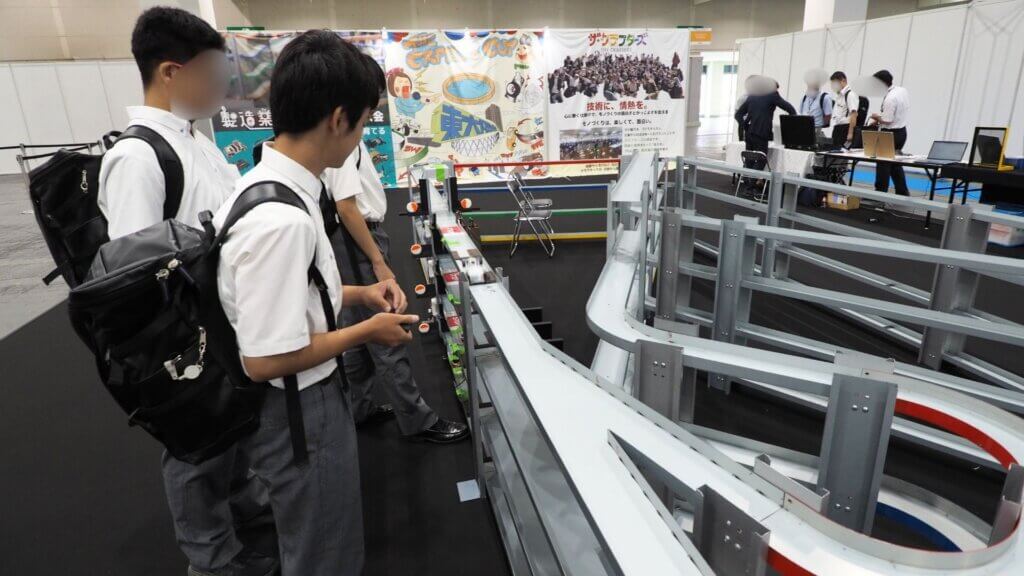

MACHICOCO:ミニ四駆大会の狙いはビジネスマッチング、海外企業とのネットワーキング促進

製造業の技術を組み込んだこだわりのミニ四駆による走行体験が、大型コースで行われていました。出展目的は、大阪・関西万博で7月26日、27日に開催する「製造業対抗ミニ四駆大会」のアピールのため。万博の大会では62チームの参加が決まっています。株式会社MACHICOCO 代表取締役 戸屋加代さんに話を聞きました。

「製造業の技術課題や人材課題の解決のために始めたのが、”ミニ四駆大会”でした。板金屋とか、削り屋とか、3Dプリンターとか製造業の技術って、なかなか一般の方に見てもらう機会がないんです。これはきっかけの1つです。製造業に『何か作って』というのでは難しいですが、テーマがあれば各社が技術を駆使してくれます。ミニ四駆をきっかけに、企業の技術について知ってもらいたいですね。

人材育成の面では、面白がって取り組めば自社の技術を勉強し、スキルをレベルアップさせることができます。大学生との関わりの場も広げていて、人材と会う機会や、企業と学校とが話す場を作っています」

近畿大学附属高校の生徒3名がちょうどブースに入ってきました。

「初めて触る…」と言いながらミニ四駆を走らせ、交替するのを忘れるほど夢中に。「ミニ四駆大会って何?」と興味を持つことが、技術に触れるきっかけになります。

「ウェルビーイングってよく分からないけど、やりがいとか、働くことの意味で考えると、職人さんが活きる場所を作りたいです。製造業が好きなので。自社の技術は改めて面白いと従業員が気づくことや、ものづくりのやりがいを感じて頑張ろうと思ってくれたら、ウェルビーイングにも繋がっていると思います」

AYUMI BIONICS:労災リスクを判定するAIアプリで高齢化を支える

『AYUMI Scan』は、従業員の労災リスクを判定するAIアプリです。

3年前に設立したベンチャー企業で、創業者の2名(田脇さん・中村さん)は慶應義塾大学の研究者。創業のきっかけは田脇さんの父が働くビルメンテナンスの会社で、高年齢の従業員が多く転倒労災があったことでした。中村さんが労働安全衛生、産業衛生の分野を大学で研究していたこともあり、実体験や知見から会社設立に至ります。

「『あったらいいよね』ではなく、現場では必須、なくてはならないものになると思います。飲食・レストランの食品工場では高齢化が進んでいます。生産性・安全性を守るのも大切ですし、そもそも製品を出荷するのには、高齢の働き手はなくてはならない存在です。人のリスクを把握しておかないと労災や、生産ストップ、クレームに繋がります。ホテル業界では、清掃など裏側で高齢の従業員が働いていますが、転倒労災がすごく多いのです。

本人が意識していなくても認知機能が低下していることがありますし、認知機能が低下している人でもルーティンワークで働いている方も結構いらっしゃいます。

中高年が多い現場は、当たり前に導入しているような環境になればいいと思っています。会社としては、まだまだ小さいですが、東急グループ、AGCグループ、すかいらーくホールディングス、JR東海グループなど、大手の導入事例が増えています。現場の高齢化を感じますね。アプリなので、社用スマホにインストールするだけで始められます」

ORK:異業種交流によって新しいサービスが生まれれば、働きやすさを作り出せる

一般社団法人 大阪府異業種連携協議会(ORK)は設立から35年。複数の異業種交流団体を結束して盛り上げていこうとできたのが、この団体です。所属する13団体中、5団体が参加しました。交わる機会を作ることで技術や販路開拓など、産業振興につながるようにするのが団体の役割です。本展示会の実行委員会にも参画しています。

事務局 北谷俊貴さん

「1社だけで1から10までやり遂げるのは無理があります。経営資源には限りがあるからこそ、互いの良いとこどりをしながら成長していくことが大切です。異業種交流によって新しいサービスが生まれれば、働きやすさを作り出せると思います」

2年前からORKのメンバーである一般社団法人 SDGsソーシャルデザイン協会 事務局長の池田祥子さんに話を聞きました。

「毎年モノづくり国際EXPOを楽しみにしています。一緒に展示会に出ることで互いにサポートしたり、紹介したりなど、横の繋がりができます。今回ベトナムの企業、中国からの企業も参加してくれました。近くの連携を大切にしてきましたが、今後は海外との繋がりも増えてくるのかなと思っています。

SDGsは割と浸透してきてはいますが、いかに自分たちのビジネスに”持続可能性”を取り入れていくかという点は、小さい企業にはまだハードルが高いです。また、仕事をしている時間は人生において長いはず。仕事が上手くいかなかったら生活も面白くないじゃないですか。お互いのビジネスが上手くいけば、幸せと生活の豊かさ(ウェルビーイング)に繋がりませんか」

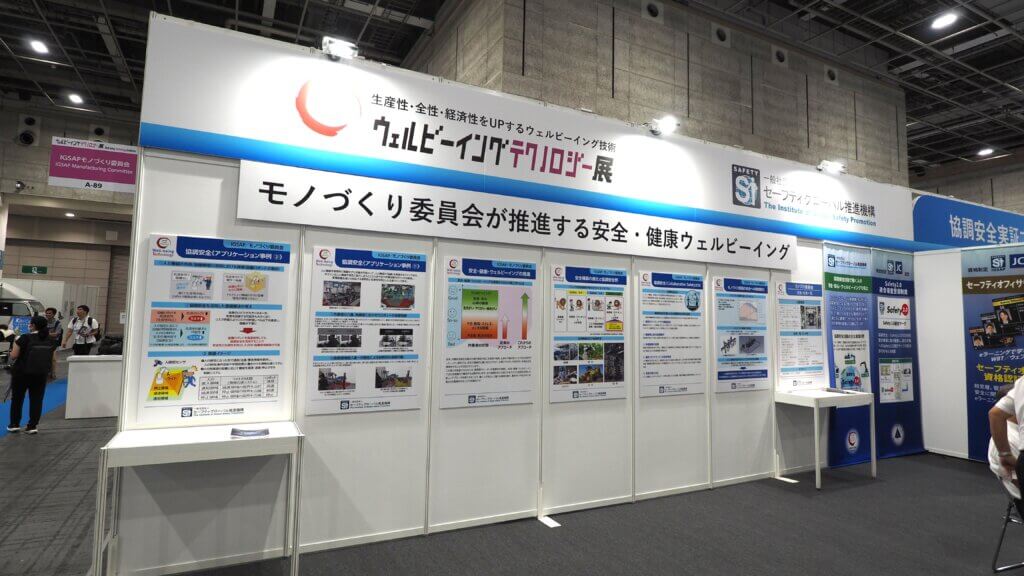

セーフティグローバル推進機構(IGSAP)

ウェルビーイングテクノロジー展の入口にブースを構えます。「一般社団法人セーフティーグローバル推進機構」とは、働く人の安全・健康・ウェルビーイングを実現するために、最先端のソリューションを提供・推進する日本の団体です。

従来の「機械安全」は、危なければ機械を止めるなど、機械だけで安全を担保していました。一方「協調安全」は、人と機械が同じ環境で、危なければどちらもゆっくり動くなど、安全性と生産性のどちらも担保する考えです。機械やシステムの導入のほか、スタッフの意識改革も重要です。現場だけでなく経営者や管理者が安全に対する知識をつけていく必要があります。生産性を落とさないようにできれば、従業員の残業も減らして、やりがいを担保。結果的にウェルビーイングに繋がります。

毎年出展していますが、海外からの要人も呼ぶイベントのため、日本のみならず世界にも考え方を浸透させる機会になると期待されていました。

Editor’s note:展示会の中のウェルビーイングを、展示会で終わらせないために

大阪・関西万博や本展示会では「ウェルビーイング」が大きなテーマとして掲げられています。しかし、会場で来場者の方に話を聞くと「特別に意識していない」という声が多く聞かれました。人々は「ウェルビーイング」という言葉を掲げずとも、ごく自然な思いやりによって、結果的に誰かの”良く生きる”状態を支えているのかもしれません。

こうしたウェルビーイングは、万博のような大規模イベントに限りません。例えば、地域のミニ四駆大会やORKのような人々が集まる場でも、参加者の幸福感や新たな人との繋がりといった、多様なウェルビーイングが生まれています。

一方で、こうしたイベントの持続可能性を考えると、現場を支える方々の心身の充実にも、より目を向ける必要があるのではないでしょうか。SDGsの考え方が浸透し、持続可能な社会を目指す中でも、その中心にいるのは常に「人」だからです。

担い手の心身の充実を考えることは、事業継承の問題にも繋がります。もし後継者不足が課題であれば、イベント自体が新たな担い手との出会いの場となり得ます。例えば、校外学習で訪れていた高校生たちとの縁を、一過性の「楽しかった」という体験で終わらせるのは非常にもったいないことです。彼らが継続的に関心を持ち続けられるような仕組みづくりや見せ方が、今後ますます求められるでしょう。

取材・写真 担当:廣島

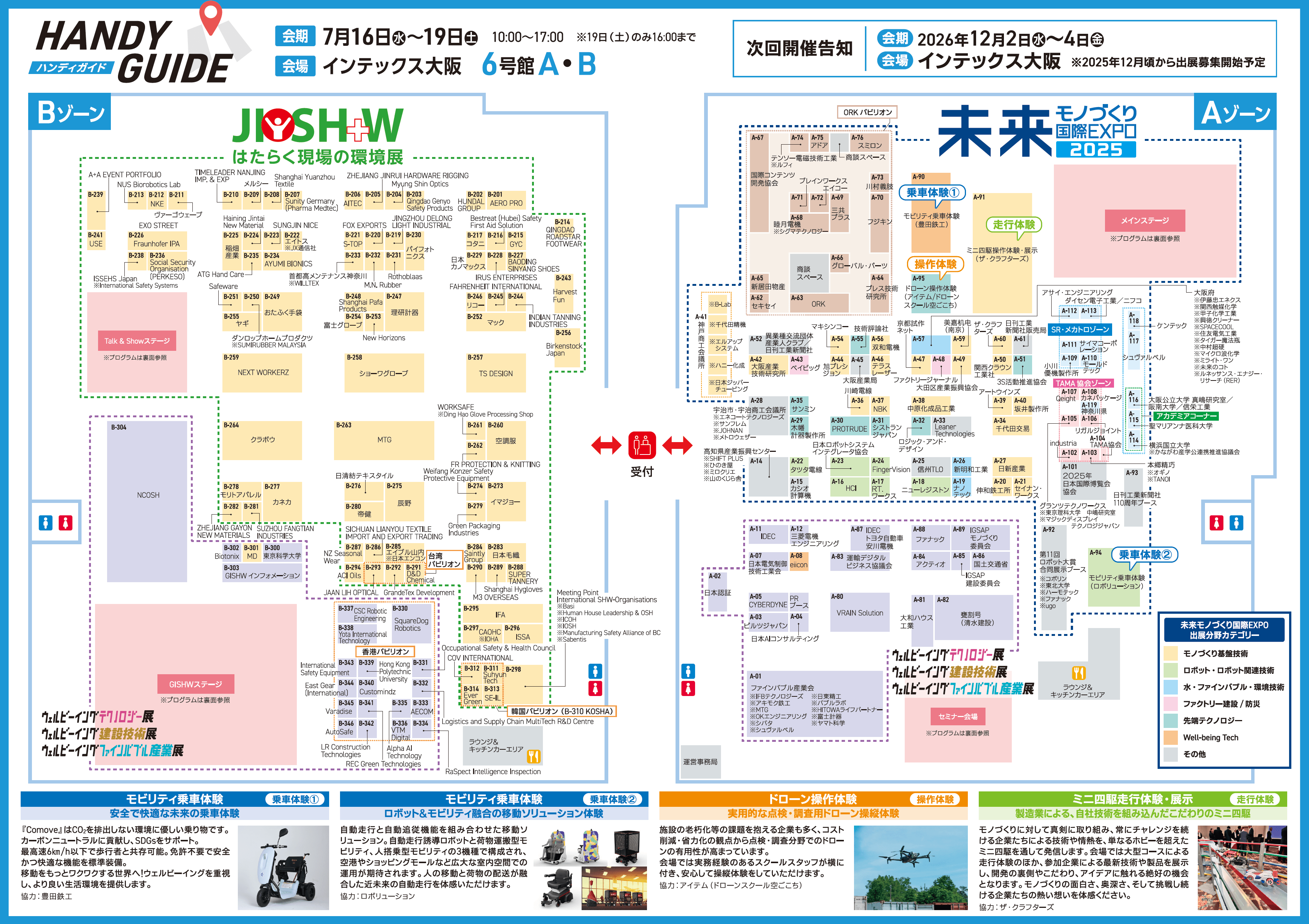

未来モノづくり国際EXPO2025 開催概要

名称:未来モノづくり国際EXPO2025

会場:インテックス大阪

会期:2025年7月16日(水)〜7月19日(土)10:00 ~ 17:00(最終日は16:00まで)

Webサイト:https://fmiexpo.nikkan.co.jp/

主催:未来モノづくり国際EXPO実行委員会(モノづくり日本会議、大阪観光局、大阪府異業種連携協議会、大阪市産業経営協会、SKC企業振興連盟協議会(船場経済倶楽部)、大阪府経営合理化協会、大阪府経営支援ネットワーク、なにわあきんど塾同友会、日本ロボット工業会、ファインバブル産業会、セーフティグローバル推進機構、3S活動推進協会、SDGsソーシャルデザイン協会、日刊工業新聞社)

共催:モノづくり日本会議、日刊工業新聞社(「TEAM EXPO 2025」プログラム/共創パートナー)

後援:経済産業省、総務省、外務省、厚生労働省、国土交通省、環境省、日本貿易振興機構、中小企業基盤整備機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業技術総合研究所、大阪府、大阪市、東大阪市、堺市、尼崎市、大阪産業局、日本商工会議所、大阪商工会議所、東大阪商工会議所、堺商工会議所、尼崎商工会議所、日本経済団体連合会、関西経済連合会、関西経済同友会、日本機械工業連合会、日本電気制御機器技術会、日本工作機械工業会、大阪科学技術センター、日本ロボットシステムインテグレータ協会、新鋭経営会

協力:(公社)2025年日本国際博覧会協会

未来モノづくり国際EXPO 当日の写真

ものづくりに関する記事はこちら