【取材】人とくるまのテクノロジー展 2025 NAGOYA ブースのわかりやすい展示と丁寧な出展者の説明が来場者満足につながる

2025年7月16日〜7月18日、愛知県の「Aichi Sky Expo」(愛知県国際展示場)で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2025 NAGOYA」。初日に会場を訪ねました。自動車技術者のための国内最大級の技術専門展であり、5月に横浜で、この7月に名古屋で開催されます。

今年の初日の来場者数は公式によると9,949名。昨年8,162名から2割ほど増えました。台風5号の影響もあり、東海地方の天候も心配されました。各ブースはしっかりと作り込まれたものが目立ち、多くの来場者でにぎわっていました。

広めの通路で見通しがよく、ブースの様子がわかりやすいと感じました。会場のホール前にはフードコートがあり、午後の時間帯には大勢の方が利用されていました。ショップ、自販機などもあり、すべて屋内で完結するため、夏場でも快適な会場でした。

人とくるまのテクノロジー展 2025 NAGOYA 開催概要

名称:人とくるまのテクノロジー展 2025 NAGOYA(Automotive Engineering Exposition 2025 NAGOYA)

主催:公益社団法人 自動車技術会

会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

会期:2025年7月16日(水)〜7月18日(金)10:00 ~ 17:00

展示規模:475社・989小間 ※共同出展社は含みません。

後援:経済産業省中部経済産業局、愛知県、愛知県常滑市

協賛:(一社)板硝子協会、(一社)軽金属学会、(公社)計測自動制御学会、(一社)JASPAR、(一社)潤滑油協会、(一社)情報処理学会、(一社)人工知能学会、(公社)石油学会、石油連盟、(一社)電気学会、(一社)電子情報通信学会、(公社)土木学会、(一社)日本アルミニウム協会、日本LCA学会、(一社)日本機械学会、(公社)日本工学会、(公社)日本材料学会、(一社)日本自動車会議所、(一社)日本自動車機械器具工業会、(一社)日本自動車機械工具協会、(一財)日本自動車研究所、(一社)日本自動車工業会、(一社)日本自動車車体工業会、(一社)日本自動車タイヤ協会、(一社)日本自動車部品工業会、(公財)日本自動車輸送技術協会、(一社)日本ディープラーニング協会、(一社)日本鉄鋼協会、日本内燃機関連合会、(一社)日本マグネシウム協会、(一社)モビリティサービス協会

公式Webサイト https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/

リュックを背負った30代~50代くらいの男性ビジネスパーソンが来場者の中心のようでした。

展示されている技術分野は幅広く、関心のある分野のものを熱心に眺めたり、話を聞く、というスタイルを多く見かけました。

会場で気になったブースをご紹介します

日野自動車:EV化で実現した超低床の車内、使い勝手のよさで高い汎用性

展示されていたのはEV化されたバンのようなシルエットの車両。EV化により低床でフラットにできることが特徴で、災害時の指揮車をはじめ、様々な用途で活用できるということ。別のコーナーでは地域のコミュニティバスに仕立てられたものが展示されていました。

車内は立って歩けるほどの天井高があるにもかかわらず、車両そのものは一般車両のようなサイズ感。都市や地域の狭い道路でも人の移動を可能にできるサイズであり、使い勝手がよい柱がない直方体のような車内は汎用性の高さを感じます。

新技術搭載車両展示コーナーのモデル

コミュニティバススタイルの車両 小型ノンステップBEVバス「HINO N-mobi Prototype」(試作車)

日野・デュトロZ EV Webサイト https://www.hino.co.jp/dutrozev/

いすゞグループ:ラストワンマイルを担う商用利用を想定したEV低床車両

いすゞ・UDトラックスの両ブランドが共同出展、ブースでは小口の配送事業者を想定したというEV車両を展示。

EV化による恩恵として運転室から荷室へのウォークスルーを実現。展示車両ではその特徴がわかりやすく工夫されていました。ラストワンマイルの配送の担い手として期待される存在ですが、会場では「走行可能距離」や「バッテリーは交換可能か」といった質問があったそうです。

いすゞ プレスリリース https://www.isuzu.co.jp/newsroom/details/20250513_2.html

JSAE企画展示

DXによるクルマとモビリティの進化を、DXで実現するクルマの進化、クルマを取り巻く社会・サービスの進化、モノづくりの進化という3つのテーマで、紹介する企画展示コーナー。その中からとりわけ注目を集めていたブースをご紹介します。

アイサンテクノロジー:LiDAR搭載の自動運転タクシー車両

A-Drive、ティアフォーとの共同展示。すでに数多くの実証実験も進めているという自動運転技術を用いた車両が展示されていました。LiDARセンサを搭載した車両は商用利用を想定されていて、展示車両は5~6名が乗車できる「自動運転タクシー」です。LiDARによる距離や位置の検知と、カメラによる対象物の認知を組み合わせることで、精度の高い自動運転を実現します。

会場ではセンサーやカメラが読み取った情報がモニターにリアルタイム表示されていて、いかに膨大な情報をもとに判断をしているのかをうかがい知ることができます。

アイサンテクノロジー https://www.aisantec.co.jp/

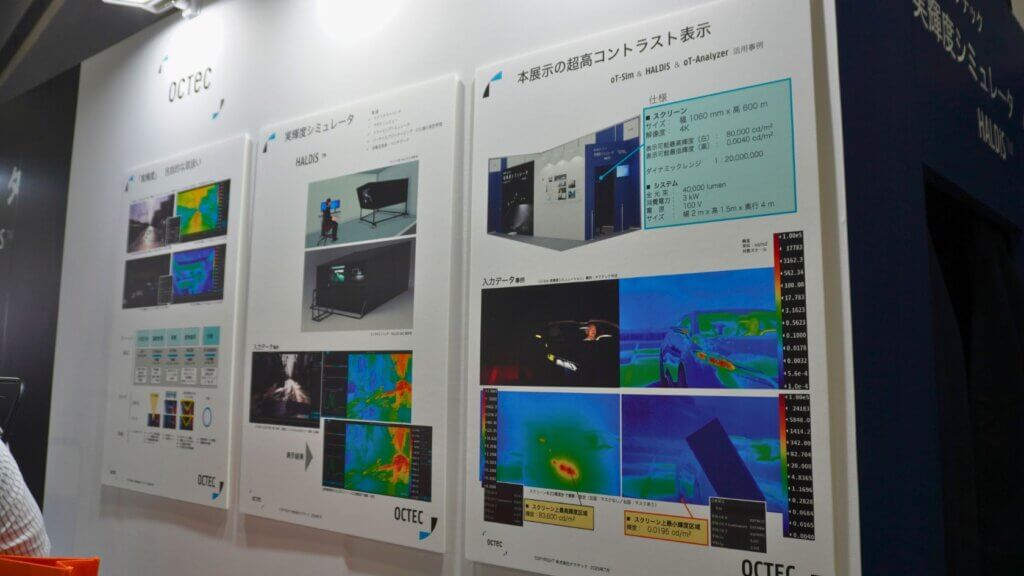

オクテック:本展示会で初お披露目、どこでも実際の輝度のシミュレーションができる

不思議な体験ができるブースです。私たちが普段使っているスマホやテレビのモニターでは、クルマのヘッドライトが映っていても、実際程には強いまぶしさは感じません。しかし、オクテック社の技術では「実際と同じ輝度」を屋内でも体験できます。

つまりクルマのヘッドライトのまぶしさや、テールライトの赤さが再現されているということです。まるで夜間の屋外でヘッドライトやテールライトを見たときのような輝度であり、周囲の風景は相応にちゃんと暗いのです。屋内でもいつでも、輝度のシミュレーションができるというわけです。

代表取締役のコプフ ピエールさんは「モニターにユニークさがある」とヒントを教えてくれましたが、ゲームや映画の世界で実際の輝度が再現されたらどうなるのだろうとワクワクしました。本展示会が初めてのお披露目となりました。

オクテック Webサイト https://octec.jp/

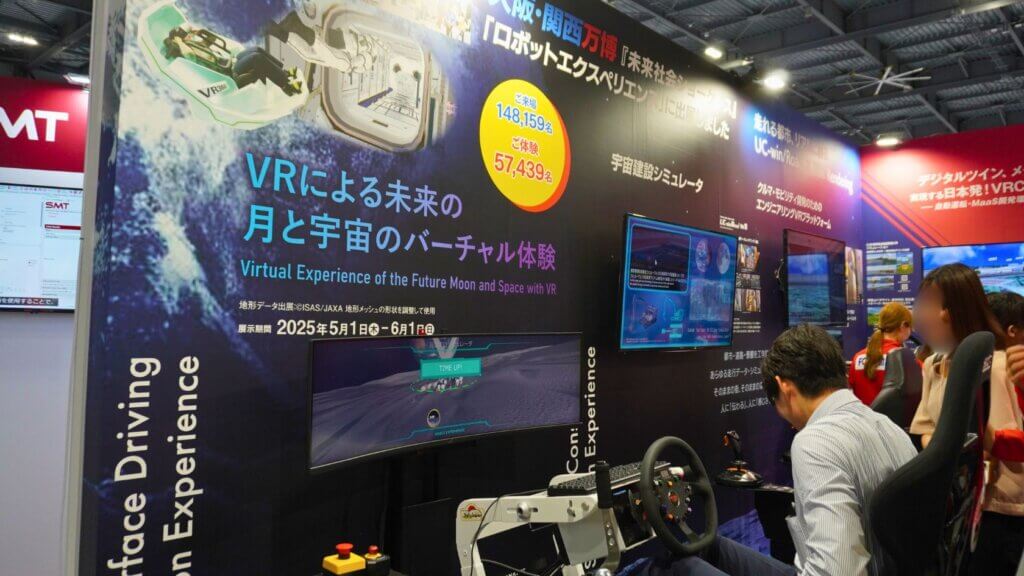

フォーラムエイト:万博で好評を博した月面探査車の運転体験できるシミュレーター

大阪・関西万博でも展示されていたという月面運転シミュレーター。重力が6分の1になる月面で運転する体験ができるということで、私も挑戦してみました。が、重力が小さな月面ではとにかく車両が軽くて、ゴムまりのように跳ねてしまいます。クレーターに落ち込むようなことがあれば、ルートに復帰するのは困難になります。万博でも好評だったそうです。

同社はVRシミュレーションやWeb3技術を用いたサービス、メタバースをはじめ、様々なサービスを展開しています。WRCの「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」というレース名でピンと来る方がいるかもしれません。ブースではラリージャパンのメタバースに関連した展示もされていました。

フォーラムエイト Webサイト https://www.forum8.co.jp/

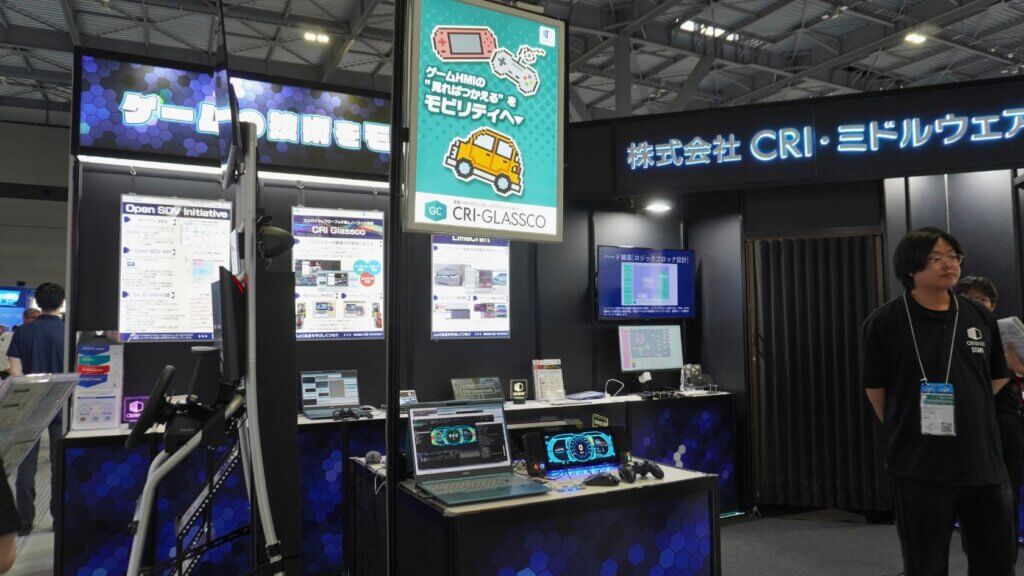

CRI・ミドルウェア:ゲーム領域の実績を活かした車載メーターグラフィックのミドルウェア

会場では少し異彩を放つ雰囲気のブース。同社はゲーム領域のミドルウェアを開発・販売する企業です。ミドルウェアとはアプリケーションとOSの中間に存在するソフトウェアを指します。ゲームのプラットフォームが異なっても、同じようなサウンド演出ができるようになり、開発者の負担を減らし、高品質なゲーム体験をもたらします。「CRIWARE」のロゴをご覧になったことがある方は多いのではないでしょうか。

同社はこの技術を家電やモビリティにも展開しています。モビリティ向けには車内外のサウンドシステムやメーターグラフィックスを展開、人とモビリティをつなぐ技術です。会場では鮮やかでわかりやすいインターフェイスのモニターが紹介されていました。

CRI・ミドルウェア https://www.cri-mw.co.jp/

最後に:来場者と熱心なコミュニケーションを行っている展示会は、「よかったよ」と勧めたくなる

新型の自動車モデルを展示される展示会とは異なり、自動車・モビリティに関する技術の展示がメインということもあり、来場者は業界関係者であり、展示内容も技術のことをわかりやすく伝える工夫がされていました。説明をするためなのか、ブースにいらっしゃる方の数も他の展示会に比べると多いのではないかと感じました。

お話をうかがったブースでも、毎回その技術の担当者を呼んだうえで、お答えいただくことが多く、パンフレットをただ配っているようなものではありませんでした。結果として、自動車技術に詳しくない私でもその技術のすごさや、可能性について知ることができたのは、展示方法とご案内が丁寧であったためです。

チラシを置いているだけで来場者の名刺をもらうことが目的になっているような、展示会やブースも残念ながら少なくありません。本展のように会場全体が、来場者と熱心なコミュニケーションを行っている展示会というのは、よかったよと人に勧めたくなります。来場者体験について考えるよい機会となりました。

モビリティに関する記事はこちら

テックに関する記事はこちら