【取材】万博会場内で開催のディープテック・スタートアップイベント・GLOBAL STARTUP EXPO 2025 参加した関西スタートアップに聞く、万博への参加意義

お祭り的な側面が目立つ万博ですが、会期中に数万人規模の意思決定者・実務家が国境と業種を越えて交差する“巨大なビジネスエコシステム”という側面があります。公式のテーマウィークス、企業パビリオン、各国のビジネス・投資イベント、周辺のマッチング施策が重層的に連動し、展示=商談=実装の循環が起きる―ビジネスイベントとしての本質があります。9月17・18日に開催された「GLOBAL STARTUP EXPO 2025」もそのひとつといえるでしょう。世界中から訪れた人たちに関西スタートアップの技術を広く知ってもらうことにつながっていたのでしょうか。いくつかの出展者に現地でお話をうかがいました。

GLOBAL STARTUP EXPO 2025 開催概要

名称:GLOBAL STARTUP EXPO 2025

会場:大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」

会期:2025年9月17日(水)9:30~19:00、9月18日(木)10:00~18:00

主催:経済産業省、経済産業省近畿経済産業局、(独)日本貿易振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

参加者数(2日間)9560名

ブース出展 21カ国・地域から 145

公式WEBサイト https://global-startup-expo.go.jp/

開催の目的:Deep Tech共創の出発点

国内外で大きな成長を実現するスタートアップを創出するためには、海外展開の促進と、海外からの資金・人材の呼び込みなどを通じた、スタートアップ・エコシステム全体のグローバル化が重要です。

スタートアップの中でも、いわゆる「ディープテック・スタートアップ」は、国際社会が多様かつ困難な社会的課題に直面する中、企業の有する革新的な技術が課題解決につながり得るものであり、革新的な技術に裏打ちされた新たな企業・産業の創出により、日本経済の成長を実現するポテンシャルを秘めています。

特に、関西地域は世界トップクラスの大学や研究機関、高い技術力を持つグローバル企業が集積し、多様な産業基盤とイノベーションを生み出しています。

これらを踏まえ、NEDOは経済産業省、近畿経済産業局、JETROと共同で、大阪・関西万博会場のEXPOメッセ「WASSE」において、主にディープテック・スタートアップの支援と、日本への海外の資金・人材の呼び込み強化などを主な目的としたグローバルイベント「Global Startup EXPO 2025」を開催します。

プレスリリースより

キーワード:ディープテックとは?

大学などの科学的な「発見・発明」を核として、社会や産業の仕組みを根本から変える可能性を持つ革新的な技術を指します。単なるアプリやWebサービスとは異なり、新素材や次世代エネルギー、医薬品といった物理的なモノ(ハードウェア)そのもののブレークスルーが土台にあるため、実用化には大規模な設備投資や厳しい安全基準のクリアが不可欠で、開発に長い時間と多額の資金を要します。しかし、その困難さゆえに成功すれば特許や製造ノウハウが他社には真似できない強力な参入障壁となり、例えば遺伝子治療による難病克服、全固体電池によるエネルギー問題の改善、二酸化炭素回収技術による気候変動への対策など、人類が直面する大きな社会課題の解決に直結することから、未来社会のインフラを創る重厚な挑戦として注目されています。

和のデザインと柔らかな色合いが織りなす非日常空間で、新たな出会いを

会場に入るとまず目に飛び込むのは、大きなイベントロゴを配したフォトスペース。ロゴのモチーフは日本の伝統的な水引で、イベントの頭文字「GSE」とも読めます。今回のイベントが「縁を結び」「強固な絆を築く」場所になるようにという主催者の願いが、力強く表現されていました。

展示エリアは、次の5つのテーマごとに分類されます。

A:健康と長寿:AI解析や細胞医療、創薬、遠隔医療などの視点から誰もが健やかに生きられる世界をめざす

B:豊かな生活:フードテック、アグリテック、新素材、バイオテクノロジーなどのアプローチで心身ともに満たされた暮らしを実現する

C:地球との共存:CO2観測・可視化、CCUS、カーボンフリー電力、プロセスの脱炭素化など地球と共に、持続可能に生きる道を探る

D:新技術のルールメイク:AI、量子コンピューターなどの技術革新とルールで社会を変える

E:人口に頼らない社会:ロボティクス、スマートロジスティクス、自動運転、DXなどにより、人口動態に左右されない仕組みを築く

それぞれに柔らかな色合いのテーマカラーが特徴的な看板を設置。目的のエリアにスムーズにアクセス可能です。

4つのステージをフル稼働し、ディープテックの未来を捉えるきっかけを提供

展示エリアをぐるっと囲むように配置されているのが、「Future Stage」「Synergy Stage」「Ignite Stage」「Pitch Stage」の4つのステージ。木目のフレーム、観葉植物、幾何学模様など、各ステージごとに異なるデザインを見て回るだけでもワクワクします。

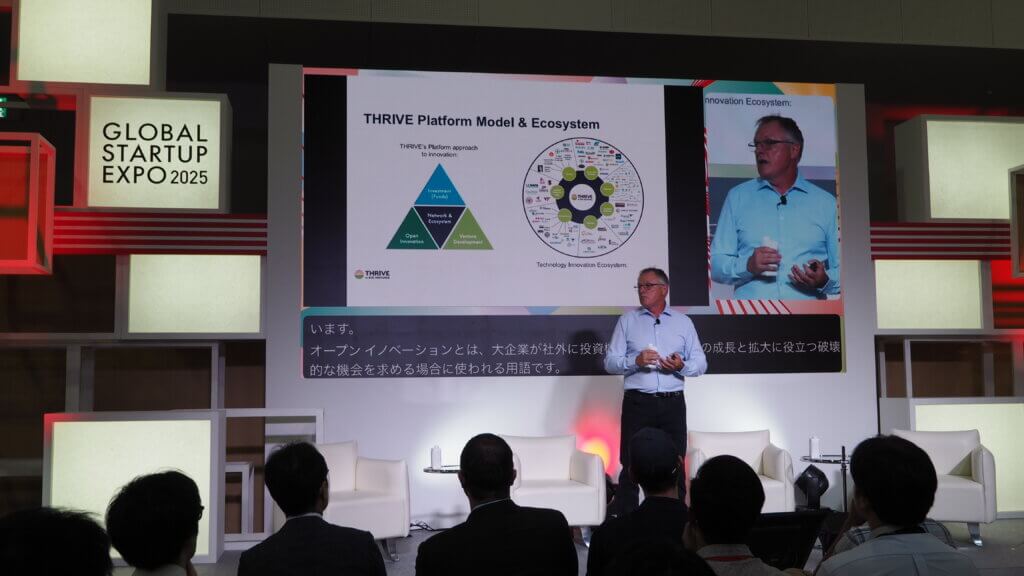

4つのステージをフル稼働させ、ディープテックの最前線を牽引する経営者や創業者たちが次々と登壇。小さなステージでも20人以上、大きなステージでは200人近くの参加者が真剣に耳を傾ける姿がありました。ほぼすべてのセッションが英語で展開されていました。リアルタイムでモニターに日本語訳が表示され、言語への不安を感じる参加者も置いて行かない仕組みが確立されています。

会期中に設置されたメディアルームは、常に満席。各地でテレビクルーによる取材が行われていたほか、海外メディアも複数見かけました。

時間帯でビジネスパーソンから一般参加者へと場内を歩く人の姿が変化

取材中に感じたのは、参加者層の変化。入場した正午前には、ほとんどがスーツに身を包んだビジネスパーソンと思われる人たちでした。しかし、14時ごろにはガラッと様相が変わり、カジュアルな服装の人が大半を占めるように。ミャクミャクグッズを全身につけた方、子ども連れの家族や高齢の方なども見られました。

この日の万博会場付近は、最高気温34℃の予報。“ラストスパート”の残暑に喘ぐ来場者が、涼を求めて入館したのかもしれませんね。

出展ブースに展示内容と出展理由・成果についてお聞きしました

京都フュージョニアリング:合計800年以上の経験が集結し、核融合システムのグローバルリーダーに

京都フュージョニアリング株式会社は、脱炭素の実現に向けて注目される「核融合エネルギー」のスタートアップとして、2019年に京都で始動。「地球上に太陽を作る会社」と自負します。

世界には複数のフュージョンスタートアップが存在するなか、核融合反応を起こすことにフォーカスする、同社の強みは周辺システムの開発。世界シェアNo.1を誇るジャイロトロンをはじめ、熱交換サイクルや燃料循環サイクルなどのシステムを提供しています。

様々な企業との共同研究に携わってきた技術者たちが集結しているため「合計すると800年以上の経験」に。技術力の高さという日本が持つ強みを最大限に生かし、グローバルリーダーとして走り続けています。

今回のイベントには、海外の投資家や事業会社との出会いを求めて参加。「一期一会。直接会うことで次の投資や事業につながりますから。我々の会社を知ってもらう機会になれば」

京都フュージョニアリング株式会社 WEBサイト https://kyotofusioneering.com/

Atomis:次世代の素材「MOF」は、誰と出会うのか

金属と有機物を3次元的に合成した次世代の構成材料「MOF(Metal Organic Framework)」を展開する京都大学発のスタートアップである株式会社Atomis。すでに、MOFは国内3社で製品化され、エアコンの冷媒の分離、フッ素コーティングの寿命延伸、消臭・抗菌・抗ウイルスなどに活用されています。MOFはノーベル化学賞の候補にもなっており、企業の要望に合わせてさらなる幅広い利用方法が期待できるといいます。

また、MOFを使って社会課題を解決したいと、100年以上変わらず使い続けられている高圧ガスボンベに着目。コンパクトかつIoT化を実現したガス容器「CubiTan」を開発しました。プロパンガスを液化して運ぶことが可能で、インドネシア政府とタッグを組んでインフラ整備に取り組んでいます。

「投資家は、シナジーを求めて参加するCVCと、どれくらいのビジョンで利益が出せるかを求める純投資家の2種類に分けられます。一般の来場者も含め、様々な立場の方が一同に介しているので、どんな出会いがあるか楽しみです」

株式会社Atomis WEBサイト https://www.atomis.co.jp/

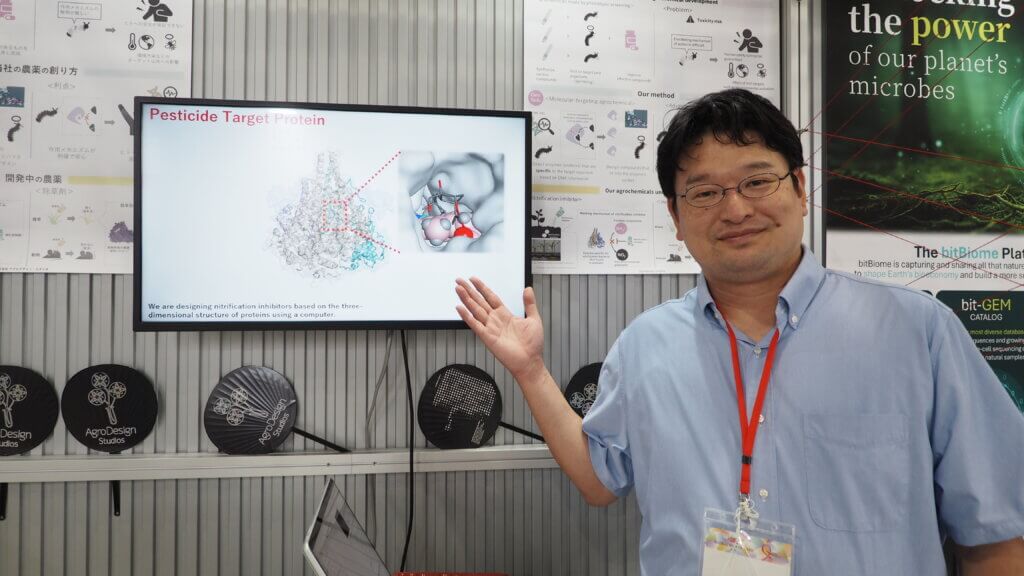

アグロデザイン・スタジオ:安全な農薬の開発が、いずれ世界の重要な礎になる

株式会社アグロデザイン・スタジオの代表である西ヶ谷有輝さんは、東京大学で農薬や酵素の測定に携わる研究者。農薬といえば「無農薬がいいのでは?」と素人には思えてしまうのですが…。実際は世の中にある農作物の9割以上が農薬を使用することを前提に品種改良されており、農薬なしでは収穫量が大幅に減少してしまいます。世界の人口を維持するためには農薬を使う必要があり、それなら安全な農薬を開発しようと2018年に起業しました。

「分子標的薬」と呼ばれる、がん細胞のみに反応して攻撃する抗がん剤の技術を応用。雑草や害虫のゲノムを解析し、ヒトにはない酵素に反応する農薬を研究しています。ただし、ヒトの細胞だけを対象にする抗がん剤とは違い、農薬が標的にする物質は数多くあります。生物1種類の解析だけでも数千万円の費用がかかってしまうため、途方もない時間と資金が必要なのです。

農薬の開発に取り組む会社があることを知ってもらいたいと、この日のイベントに参加されました。国内の金融機関や海外投資家など、興味を持ってブースを訪れてくれる方が多く、一般の来場者から「家庭菜園をやっています。購入したい」と問われる場面も。まだ実用化までには時間がかかるものの、持続可能な社会の実現には不可欠であり「いずれ世界の重要な礎になる」と信じ、啓発に注力していました。

株式会社アグロデザイン・スタジオ WEBサイト https://www.agrodesign.co.jp/

SUN METALON:廃棄物を有価な資源として再利用する

工場などで発生する「金属くず」を資源として再利用する装置を提案する株式会社SUN METALON。そのまま固めただけでは不純物が混ざっています。それを独自の加熱技術により、新たな資源に生まれ変わらせることができます。産廃業者に安価で引き取ってもらうしかなかったものを、有価な資源として蘇らせることが可能になる経済合理性が、最大のメリットです。

今回のイベントの大きな収穫として「すでに支援をしてくれている投資家や金融機関など、オンラインやメールでやりとりをしていた方と対面でお会いできました」とお話されていました。

関係する業界の方だけが集まる展示会とは異なり、フラッと立ち寄った一般の来場者にも自社の技術に触れてもらえることに驚いたといいます。「日本にこれだけのスタートアップがあると知ってもらえるだけでも、とても有意義なイベントだと感じました」

株式会社SUN METALON WEBサイト https://sunmetalon.com/jp

※イベント取材・記事 廣島

まとめ:出展者それぞれの参加意義。万博ならではの二層構造が見て取れる

出展者の声を中心に本イベントを見てきました。本イベントで大阪・関西万博は、ビジネスエコシステムとして確かに機能していました。テーマに沿ったステージ運営と英語発信+日本語表示、関係機関の共催設計、そしてメディア露出の多さが、出展・登壇・面談を連動させる動線を形成。日中は意思決定者が集中して議論と面談が進み、午後は一般来場者が増えることで社会受容性の確認も同時に進む―万博ならではの二層構造が見て取れました。

出展者の多くは、投資家・事業会社との偶発的な出会いがあったこと、既存の支援者と対面で関係を深められたこと、様々な方に事業の意義を伝えられることを手応えとして語ります。一般参加者からの率直な問いかけが、事業のこれからにも寄与しているようでした。

今後は、会期内で得た接点を軸に、支援の拡大・共同研究・PoC・販路開拓へどう繋げるかが焦点です。

※まとめ担当 井上