【MICEの基礎知識16】ガラディナーとMICE:MICEイベントを華やかにするガラディナー活用術 歴史や開催時の実践ポイント

MICE(Meeting, Incentive Travel, Convention/Conference, Exhibition/Event)産業は、国際的なビジネス交流や学術交流の場を創出し、世界各国の企業・団体・学術機関を結びつける役割を担っています。その一方で、主催者にとって重要なのは単なる会議や展示の「機能」だけではなく、「交流」や「体験価値」を最大化することでもあります。

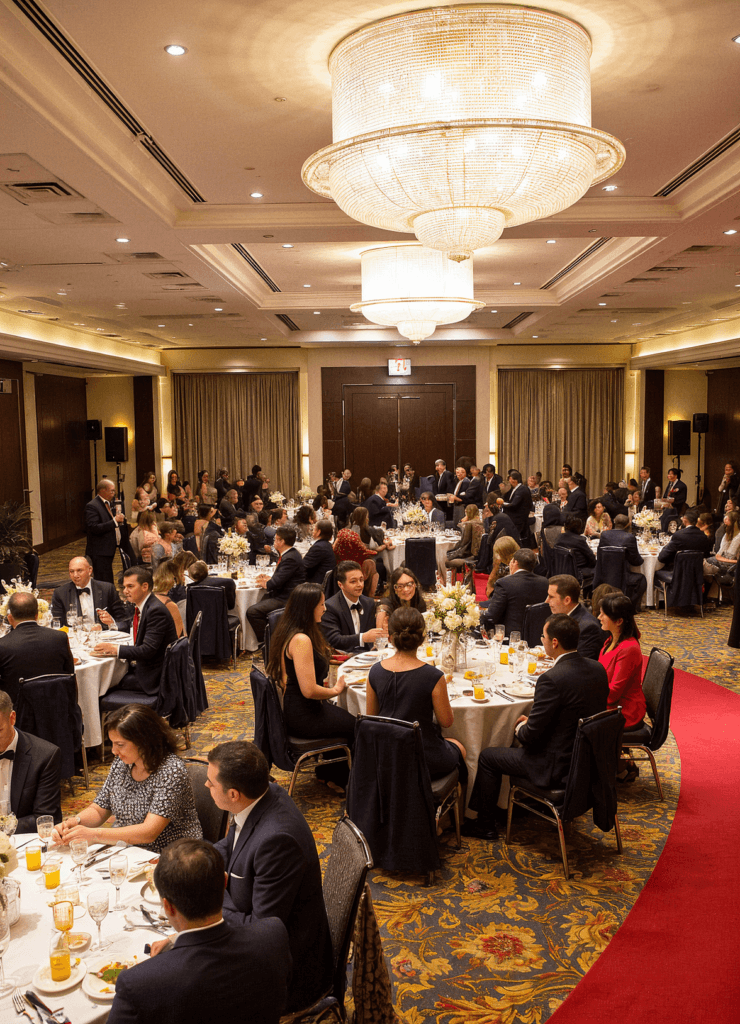

その中で注目を集めているのが「ガラディナー(Gala Dinner)」の活用です。格式高い宴会や祝宴とされるガラディナーは、MICEイベントを彩る場として華やかさを演出するだけでなく、参加者同士のネットワーキングや地域の魅力発信の絶好のチャンスにもなっています。

本記事では、ガラディナーとMICEの関連性を掘り下げ、日本国内外の事例や歴史的背景、開催時に押さえておくべきポイントについて詳しく解説します。

1. ガラディナーの概要とMICEとの結びつき

1-1. ガラディナーとは:フォーマルな特別な宴から、より広い意味に

ガラディナーは、本来「特別な祝宴」「華やかな晩餐会」を意味し、ドレスコードが設定されることが多いフォーマルな場を指します。欧米での歴史は古く、中世〜近代の王侯貴族が宮廷で開催した晩餐会が原型となり、現在のホテルバンケットや国際会議の懇親会へと発展しました。

しかし現代のガラディナーは必ずしも「フォーマル一辺倒」ではありません。たとえば日本国内のインセンティブツアーや学会の打ち上げパーティでは、参加者がリラックスできる雰囲気づくりを重視し、ビジネスカジュアルまたはスマートカジュアルを推奨する場合もあります。いずれにしても、メイン会議や催事とは別枠で設定され、ネットワーキングの場や特別感の演出として設けられるという点が共通しています。

1-2. MICEとガラディナーの親和性

MICEは「Meeting(会議)」「Incentive Travel(報奨旅行)」「Convention/Conference(大会・学会・国際会議)」「Exhibition/Event(展示会・イベント)」の頭文字を取った総称で、国際的なビジネス交流や観光、学術交流が一度に集まるのが特徴です。ここでガラディナーは、次のような大きな役割を果たします。

- ネットワーク形成の促進

形式ばった会議室や展示ブースではなく、お酒や食事を通じて親睦を深める機会が作れる。 - ホスピタリティ・ブランディング

主催者や開催地の「おもてなし」を体感させることで、ブランドイメージの向上や地域の魅力を印象付けることができる。 - モチベーション向上・記憶の定着

楽しい体験は参加者の満足度を高め、イベント全体の印象を強く残す。特に報奨旅行(Incentive Travel)や受賞式のクライマックスとして優れた演出効果がある。

2. 国内外のガラディナー事例

2-1. 日本国内における事例

- ユニークベニューでのガラディナー

たとえば京都でのガラディナーでは、歴史的建造物を活用し、京都の風景とともに日本料理を楽しむというプランが提案できます。伝統芸能に親しんだり、芸術家や寿司職人によるライブ演出が取り入れられるなど、日本ならではの文化体験ができるのが特徴です。 - 自治体によるMICE誘致とガラディナー

地方自治体がMICE誘致に積極的に取り組むケースも増えています。ガラディナーの実施にあたっては、大規模会場だけでなく、地域の小規模ホールや地元企業とのコラボを検討することも一案です。担当部署に相談すれば助成金情報や地元の施設、観光・グルメ情報の提供を受けられます。地方でのユニークベニューを活用したガラディナーを企画する際の手助けになるでしょう。 - 国内企業主導の表彰式・記念イベント

大手企業が優秀社員やディーラーを招待し、ラグジュアリーホテルや歴史的建造物で報奨パーティを行う事例は珍しくありません。特に東京や京都、大阪、沖縄などインバウンド需要の高い都市では、海外からのゲストも混在した国際色豊かなガラディナーになることが多く、食事の内容やエンターテインメントに国際対応が求められます。

2-2. 海外の事例

- 大規模国際会議でのガラディナー

ラスベガス、シンガポール、ドバイ、ドイツやフランスなどヨーロッパ各地の都市といった、コンベンション施設の充実した都市では、大規模なガラディナーが頻繁に開催されます。欧米スタイルのパーティはフルコースディナーが基本となりますが、近年は「多様な食文化を尊重する」流れが強まり、ハラール対応やベジタリアンメニューの充実を図るなどの配慮が不可欠です。 - チャリティを絡めた社交の場

海外のガラディナーでは、社会貢献や慈善活動とセットになった「チャリティ・ガラ」を開催する団体も少なくありません。国際NGOや企業が主催し、有名人や企業VIPが参加することでメディアの注目を集め、募金額を増やす狙いがあります。日本国内でも今後、こうした「チャリティ色の強いガラディナー」の開催に注目が集まる可能性があります。

3. 歴史的背景:宮廷の宴から国際会議の交流会へ

ガラディナーの起源は、古代や中世における王侯貴族の宴席に遡ります。欧州では美食や音楽、舞踏を組み合わせた「総合芸術」として宮廷料理の文化が花開きました。その後、近代化とともに富裕層や市民階級もこうした晩餐会を楽しむようになり、格式高い「ガラパーティ」が社交界の定番行事となっていきます。

20世紀以降、戦後復興や経済成長によって国際会議や見本市が世界的に増加すると、公式行事として晩餐会を設ける慣習が広まりました。そこに「ネットワーキング」の価値が強く見出され、今日のMICEにおけるガラディナーの原型が確立したのです。宴席がネットワークの場になるのは、日本でも古来より同じ。日本式の「ガラディナー」スタイルも今後見直されるかもしれませんね。

4. ガラディナー開催時の実践的ポイント

ガラディナーを成功させるためには、歴史的由来に根ざした「華やかさ」を取り入れつつ、現代ならではのグローバル対応や多様性への配慮が求められます。

4‑1. 企画・準備段階

ガラディナーを成功に導くためには、まず「何のために」「どんな体験を提供するのか」を明確に定めることが肝要です。ネットワーキング、表彰式、チャリティなど、主目的をひとつに絞り込み、それに沿ったテーマやコンセプトを設定することで、演出、ドレスコード、料理内容に統一感が生まれます。参加者の国籍や文化的背景、宗教上の食事制限(ハラール、コーシャなど)を事前に分析し、多言語対応の案内表示や進行スクリプトを用意することで、誰もが心地よく過ごせる環境を整えましょう。

会場選びは、主催目的と参加者層を踏まえ、歴史的建造物や文化施設などユニークベニューか、あるいは高級ホテルやリゾートホテルのバンケットホールかを慎重に検討します。それぞれのメリット・デメリットを比較しつつ、予算計画では会場費、飲食費、演出費のみならず、海外ゲスト向けの通訳スタッフや多言語資料作成のコストも見積もっておくことが重要です。また、招待状や公式サイトでドレスコードを明確に案内し、参加者に迷いなく準備してもらえるよう配慮しましょう。

4‑2. 当日の運営ポイント

受付は電子チケット(QRコード)や事前チェックインを活用して混雑を回避し、スムーズな入場を実現できるとよいでしょう。プログラムはスピーチや表彰の連続になりすぎないよう、音楽演奏や伝統芸能、ゲームなどのインタラクティブな演出を適宜挟むことで、参加者の集中力を保ちつつ飽きさせません。進行は分単位で管理し、想定外の遅延にも対応できる余裕を設けておくと安心です。

飲食サービスではベジタリアンやアレルギー対応、宗教的配慮を徹底し、スタッフ全員が詳細を共有。交流促進のためには、テーブルシャッフルや名刺交換タイム、SNSキャンペーンなどを組み込み、自由交流の時間を十分に確保することで参加者同士のつながりを生み出します。避難経路の確認や緊急連絡体制の整備、アルコール提供時の適切なスタッフ配置といった安全対策も忘れてはなりません。立食式では参加者の負担も小さくありません。休憩スペースを設置することや、座って話せるような工夫をしましょう。

4‑3. 終了後のフォロー

イベント終了後は速やかにお礼メッセージと当日の写真・動画を共有し、参加者が体験を振り返りやすいようにします。また、企業サイトや地方自治体ポータルへの実施事例掲載を通じてブランド価値を高めましょう。多言語対応のアンケートを実施して満足度や改善点を収集し、次回開催へと反映させることで、継続的な品質向上が期待できます。

ガラディナーで築いた新たなネットワークをオンラインミーティングやコラボレーション企画へと発展させ、イベント後も持続的な関係構築を図る体制を整えておくことが望まれます。

5. 日本らしさを活かすガラディナーの可能性

5-1. 「日本らしい」演出の魅力

ガラディナーは「非日常感」を演出する場でもあります。海外からのインバウンド需要が高まる中で、折角日本で開催するのであれば、「和の食」「伝統芸能」「歴史的建造物」など、日本独自の魅力を活かすことが大きな差別化要素となります。

海外ゲストが多いなら、日本らしい会場選びがまずは考えられます。神社仏閣、お城や庭園、古民家などの日本建築がイメージできます。美術館や博物館、水族館や遊園地、近代建築など、ホテルやホール以外の選択肢を検討しましょう。さらに、着物をまとったスタッフによるおもてなしや、寿司や天ぷら職人のライブパフォーマンス、舞妓さんの踊りなど、演出方法は多彩です。

5-2. 地域活性化と観光振興

地方自治体がガラディナーを積極的に取り入れることで、地域の活性化にもつながります。大都市圏以外でも、歴史ある旅館や温泉地の旅館が貸切でガラディナーを開催し、そのまま宿泊につなげるケースなどが考えられます。地域の特産品や郷土料理をメニューに加えることで、参加者へ「ここでしか味わえない」体験を提供できるでしょう。

自治体の支援窓口や、地域のコンベンションビューローと連携することで、地元企業や伝統芸能団体を巻き込みながら、より魅力的かつスムーズな運営が見込めます。

5-3. 2025年以降の展望

2025年以降は、万博(大阪・関西万博)やアフターコロナ時代の国際会議需要の増加が見込まれています。新しい技術を取り入れたハイブリッド型イベントやオンライン参加者との連動も進む中、ガラディナーにおいてもVRやAR演出、オンラインライブ中継などが取り入れられる可能性があります。

しかし、実際に人が集まり、同じ食事や空間を共有する際の“リアルな熱量”や“直接的なコミュニケーション”がガラディナーの最大の魅力であることには変わりありません。デジタル技術とリアルイベントの融合を図りつつも、“おもてなし”の精神を活かした日本ならではのガラディナー演出が今後さらに注目されるでしょう。

6.成功するMICEに欠かせないガラディナー

ガラディナーは、MICEイベントの華やかなフィナーレとして、参加者同士の絆を深める「交流の場」であり、現代の国際ビジネスに不可欠なネットワーキング機会です。日本では、京都の歴史的建造物や金沢の伝統施設など、地域独自の魅力を活かしたユニークベニューでの開催が増加しており、訪日外国人にとって特別な体験を提供しています。

デジタル時代だからこそ、同じ空間で共有する時間が築く信頼と感動は代えがたく、和装や能楽パフォーマンス、四季折々の日本料理といった演出が「おもてなし」の真髄を伝えます。多言語対応や文化的配慮を徹底することで、満足度を高め、リピート率や口コミ効果を向上させることが可能です。

インバウンド需要の回復と国際会議の増加が見込まれる今、ガラディナーはMICE成功の要となり、日本ならではのホスピタリティを戦略的に組み込むことで、参加者の心に残る価値を生み出し続けるでしょう。