【取材】瀬戸内の離島で行うインセンティブトラベル。“ウェルネス✕チームビルディング”で働く人も地域も豊かに

近年、企業研修で注目されているキーワードが「ウェルネス」です。心身の健康だけでなく、人間関係や環境まで含めた総合的な充実を指し、社員の信頼関係や組織力向上に役立つとされています。瀬戸内海の女木島では、自然や地域との交流を通じて心身を整え、仲間との絆を深めるチームビルディングに特化した研修が実施されています。本記事では女木島で展開される企業研修の実例と成果を取材し、島MICEの可能性を探ります。

記事の最後には島でおこなわれた研修以外のMICEイベントの様子のレポートもあります。

お話をうかがった森田さんと編集部 目加田の紹介

かがわガイド協会 事務局長 森田さん

株式会社ゴーフィールド 取締役会長

一般社団かがわガイド協会 理事 事務局長

香川県海岸漂着物対策活動推進員(かがわ海ごみリーダー)

NPO法人アーキペラゴ 副理事長

香川県が進めている里海づくりに活動に深く関わる。海ごみ対策、ガイド育成、ツアープログラム開発など幅広くてがける。自身でも島でのトレイルランニングや漂着物収集など自然の中で精力的に活動。会社経営者の目線からのチームビルディングにも定評がある。

MICE TIMES ONLINE 目加田

「たびに関わる人を応援する」を事業理念に掲げていた株式会社イザンにて2017年からゲストハウスや宿泊施設の立ち上げ、運営業務に取り組む。自分でも宿泊施設を運営したいというおもいから、2018年瀬戸内・香川県に移住。

2019年春から高松市の女木島(めぎじま)にて「女木島ゲストハウス&カフェMegino」を運営している。

女木島ゲストハウス&カフェMegino Webサイト https://megijima-megino.com/

なぜ離島での研修なのか?研修の背景ときっかけ

女木島に注目した理由、島の魅力

ー女木島で企業研修を始められたきっかけや経緯を教えてください

森田さん「企業さんが会議室でやるのではなくフィールドに出る体験型の研修を希望されていて、どこでやるのが良いだろうと検討していました。最初は島以外も検討していたのですが、島でのアクティビティ開発の助成金が高松市から出たこともよいきっかけとなって、アクセスの良い女木島に着目しました。

実際に島で研修をしてみると、ほかの場所だと空き時間があると参加者が手持ち無沙汰になってしまうところが、女木島だと目の前がビーチと海なので、皆のんびり自由に時間を過ごしてくれる。そこで海という場所のポテンシャルに気がつきました」

水辺がもたらす癒し効果

ー海辺や川のそばなど、水が流れている場所はそれだけで癒される要素がありますね。京都の鴨川沿いにも人が集まりますし、女木島でもゲストに「何時間でもボーッとできる場所ですね」と言われます

森田さん「水のそばのポテンシャルってすごいんですよね。これがただの芝生広場だとそうはならない。行き交う船を眺めたり、寄せて返す波音をきいたり。そこが研修の静と動の良いメリハリになります。アクティビティで楽しんだり汗かいたりする活動の合間に、海が見えているというのは、言葉で表現する以上に体感として、とても気持ちがよいものなんです。さらに、この瀬戸内のおだやかな海というのが、心地よさを増しますね」

ーこれまで受け入れた企業の業種や規模について教えてください

森田さん「関東の都市部からの企業さんだと、通信会社や鉄道関連の会社さんで、10人前後でした。ワラーチ(裸足感覚であるける自作のサンダル)作りなどのプログラムを行いました。

地元の企業さんだと、ディーラーさんやフリーランスの方々の集まりなどもありました」

ー10人前後という数は、女木島側の宿のキャパシティによるものでしょうか?もっと泊まれるところがあれば大人数での研修も考えられますか?

森田さん「それもありますね。ただチームビルディングという観点で言うと、ひとりひとりとじっくり知り合うには20人くらいまでが良い規模ですね。1人のガイドで8人の参加者をフォローできるので、参加人数に合わせてガイドを増やす、という方法で参加者全体に目を配れるようにしています」

研修プログラムの詳細と工夫

サイクリングや料理など共同作業が盛りだくさん

ー参加者の年齢層を教えてください

森田さん「新卒の新人研修だと20代前半の若い人から、中途採用の研修だと上は50代まで幅広く参加してもらっています。スキルアップや専門性を学ぶ研修というよりは、新人だろうと中途採用者だろうと新しい職場で一緒にこれから仕事をしていく仲間になるという、チームビルディングの研修の効果はすぐに出ます。それだけでなく管理職の人たち相手にマネジメントなどの専門性を学ぶ研修などもできるとおもいますが、島での研修が一番効果がるのはチームビルディングだとおもいますね。」

ー研修の期間やプログラムについて教えてください

森田さん「女木島の場合はベストは2泊3日ですが、1泊2日という要望に合わせてプログラムを調整することもしています。

アクティビティの内容としては、島でレンタルできる電動自転車でのサイクリングをしてまずは島の全体像をみてもらいます。それからみんなでピザ作り体験をしたり、2日目にはカレーライスをつくるなどの食体験は、王道の“同じ釜の飯を食べる”体験ですがすごく効果があります。ただ出てくるご飯を食べるのではなく、自分たちで一緒につくったという共同作業ということが大事ですね。それから自然を存分に体験してもらう磯観察やビーチクリーン。

瀬戸芸作品や島の課題からの学び

女木島は瀬戸内国際芸術祭の開催地でもあるので、瀬戸芸のサポーターのこえび隊さんの解説で島内の現代アートを見学します。作品めぐりをしながら、“なぜ島で芸術祭が行われているのか”ということを考えてもらいます。

また島の抱えている課題を地域の人に話してもらう中で、単に自然を楽しむだけでなく、少子高齢化や過疎などの課題先進地である島の現状を知ることによって、参加者の住んでいる地域や自分たちの会社にも落とし込めるような学びの要素も多くあります。

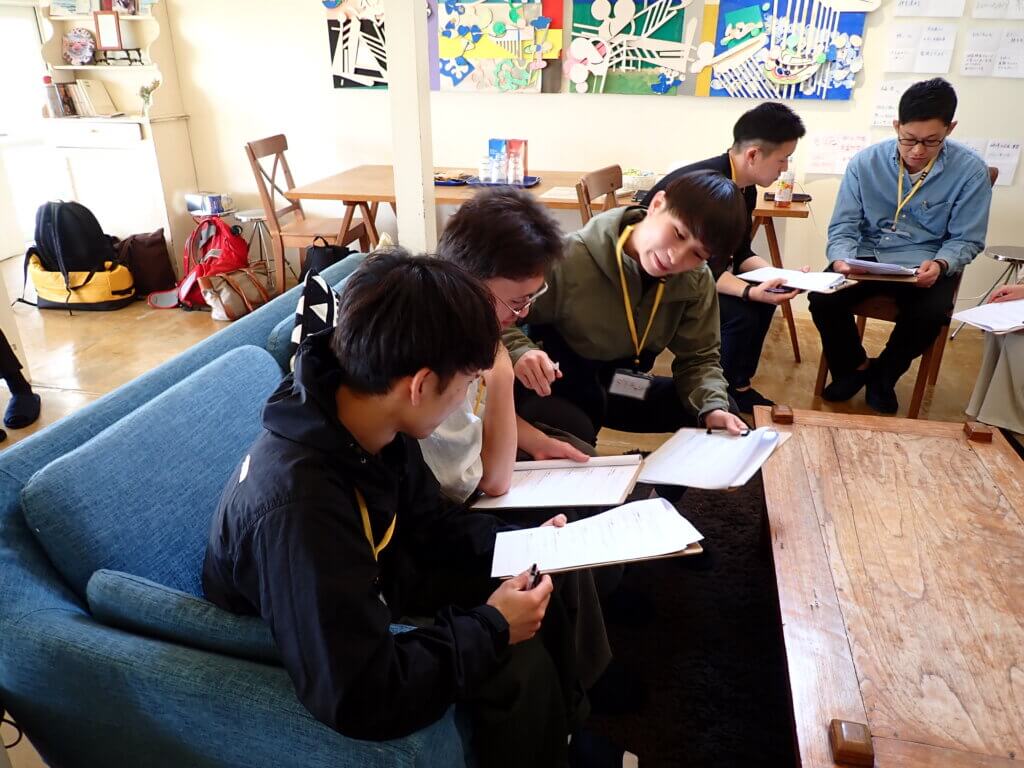

ーそれはわたしも研修に参加させていただいたときに感じました。真剣に“考える時間”が多く、参加者の皆さんが島の課題について考え、自分たちの地域との共通点や差異について発言してくださっていましたね

森田さん「最初は参加者の方々も“観光地”というイメージで島に来ます。鬼ヶ島や瀬戸芸などの女木島のイメージですね。実際に島を歩くことによって、“あんまり島民とすれ違わないけれど、島には何人住んでいるのですか?”など、どんどん参加者のほうから興味を持って質問が出てきます。その後に地域の方の課題の話をきくと、なるほどなと答えと結びつく。初めから答えを解説して伝えるのではなく、先に体験をしてもらって、純粋に楽しんでもらう。実体験を通して参加者自身に考えてもらう時間をつくってから、なぜその体験をしたのか理由を伝える方が納得度や満足度が高くなります。それからディスカッションに入る。詳しい解説をフォローでいれる。それがただ楽しいだけでなく学びがある体験になる秘訣です。体験して自分で考えてもらったほうが、記憶定着が進みます。さらに、1人で学ぶのではなくみんなで学ぶことによって、新しい気づきや発見がでてきます。」

参加者におこる変化ーディスカッションで深まる理解

ーほかの人の意見を聞ける機会があるのが、みんなで学ぶ体験の醍醐味ですね。参加者の雰囲気は活動を通じてどのように変化しますか?

森田さん「たとえば新人・中途採用研修などでは、初日に高松港で集合したときは誰も喋らないなんてこともあります。緊張していたり、本当はこんな研修来たくなかったな〜という雰囲気の人もいるし、入社式で会ったきりの知らない人同士で会話もありません。ところが、一緒に研修で島で過ごして1日経ち2日経ちすると、仲良くなってべらべら勝手に喋るようになる(笑)夜はお酒も入ってくだけた雰囲気になるということもありますが、それがなくとも一緒に同じことをやって、たくさんディスカッションをするとそうなります」

ー研修中は日常生活ではないほど意見を発表する機会がありますね

森田さん「プログラム全体を通じてディスカッションをとても大事にしています。新しいアクティビティをやる前に、何を期待しているかを話したり、仮説をたててもらい、終わったあと振り返りをします。どんな新しい発見があったかや、感想などをさまざま語ってもらうんです。そうすると、お互いが“そういう物の見方をする人だったんだな”という相互理解や背景理解が進んでいって、単なる仲良しではなく同志のような関係になるんです」

島だからこそできるチームビルディングの効果

チームビルディングの劇的Before→After“他人から仲間へ”

ー短期間でチームの関係性が劇的に変化することに驚きです!

森田さん「そうなんです、会議室ではできないスピードで、チームビルディングができます。海を渡って島に来るという越境体験をして、違う部署の人だったり、普段の暮らしでは知り合わないような島で暮らす人や瀬戸芸のサポーターの人との出会い、僕たちガイドとの会話など、自分の世界だけでなく、色んな人と出会うということで、浴びる情報の量や刺激が多さもあり、参加者が活発に話してくれるように変化します。これまでの経験から、女木島での研修を通じてチームビルディングは間違いなく成功すると自信を持って言えますね」

ー企業側からの研修への要望としては、チームビルディングが一番大きいでしょうか?

森田さん「チームビルディングはマストですね。その次に普段の仕事にも活かせるような考え方、新しい物の見方を発見してほしいという要望があります。そして楽しかったり、癒された体験を心に刻んでほしいということ。やはり今は転職も気軽になり、昔より離職率も上がる中で、この会社に入ってよかった、楽しかったという思い出をつくってほしいという願いが企業側にもあるようです。

街で働くサラリーマンになると、刺激的な学びのある特別な思い出をつくるというのもなかなか難しいです。学生時代の修学旅行が最後で、もちろん友人との旅行や家族旅行、社員旅行などに行く人もいますが、全然違う人たちと出会ってたくさん話すという鮮やかな思い出になるような、世界が広がるような体験は日常にはなかなか起こりません。1日2日の短期間でもそれが起こるのは、とても濃い体験になります。そこが満足度が高いポイントだとおもいます」

ー参加者の反応はどのようなものがありますか?

森田さん「濃い体験を提供できたからこそ、研修から1-2年経った後でも研修の参加者から連絡がくることがあります。“あのときのあれが楽しかった、研修で初めて電動自転車に乗りました”など。それには島という要素はすごく大きいとおもいます。20分という短時間でも船に乗って渡ってきたという非日常感が特別な記憶につながると実感しています」

大事にしている3つの理念

ー研修を行う上で大切にしている理念などはありますか?

森田さん「かがわガイド協会が大事にしている3つの理念があります。

1)積極的に参加しよう(当事者意識をもって行動してもらう。受け身でいない)

2)みんなで学ぼう、みんなで体験しよう(自分1人で理解するのではなく、みんなに共有して助け合う)

3)楽しく学ぼう

この約束を研修の参加者にも共有しています。なかなか(1)の積極性というところは、最初の方は難しいです。ところが2日目の午後にはみんな自分から手をあげて、自ら話し始めます。その方が楽しいということが分かり始めるんじゃないかなとおもいますね。自分の考え方や意見を伝えて、みんなと話をすることの楽しさがわかりはじめて、黙っているとモヤモヤしてくる。

チームの関係性の質を上げることで、考え方や行動にも変化がおきる

ー逆にいうと、なぜ最初積極性がないかというと、「これを言ってどう思われる」などの心配があるから言えないということでしょうか。まわりが意見を受け止めてくれると信頼感があると、自分の意見を発言できるようになるということですね。

森田さん「チームの関係の質を上げると、チームの思考が深まって考え方の質がかわり、そうすると行動の質が変わります。こういう考えかたのもとにプログラムを組んでいます。何が起こるか具体的にいうと、最初は挨拶しか発言できなかった参加者でも、色んなアクティビティを通じてまわりに“ありがとう”を言うようになっていき、お互いを尊重し合うようになると会話の中に入っていけるようにもなり、ほかの人を手伝ったりというチームの関係性の変化が起こります。

1泊2日でも女木島での研修だとこのレベルの変化まではいけます。チームの関係性の質を上げることがとても重要なのです。そうすると勝手に仲が深まります。参加者同士でお互いについて質問したり、相手に興味をもっていく。その辺がうまくいってない時はガイドがファシリテーターとして仲介してまわしていきます」

ー研修中で特に印象に残っているエピソードはありますか?

森田さん「別の部署の新人さんの集まりで、最初はすごく硬かった。人事の人に対しても緊張している様子でした。プログラムを通じてみんなだんだんほぐれていって、2日目の夜には「相撲とろうぜ!」と盛り上がり砂浜で相撲をとっていました。彼らは高卒組と大卒組が混じっているグループだったのですが、最初はそこに壁もあるように感じましたが、一緒に相撲をとったあとは、スマホでカラオケを流してみんなで歌ったりと全員で楽しい時間を過ごせるようになっていました」

企業からのフィードバック、継続利用される理由

ー島の研修を通じて壁がこえられるという素敵なエピソードですね。企業側からのフィードバックなどはありますか?

森田さん「この研修があったから離職率がどこまで減ったかなどの分析ができるほどの数をやっているわけではありませんが、実施した企業さんからは“良かったのでまたやってください”というお声をいただいて、継続して研修をしています。

2泊3日でやったときには1週間後にもう一度オンラインや対面で振り返りの会を実施することもあります。島での振り返りはテンションが高いままでの振り返りですが、1週間後の会議室での振り返りはみんな冷静になっていて、“どうしてあそこまで仲良くなれたのか、どうして自分の殻を破ることができたのか”をちゃんと言語化することができるようになっています。そうすると自己分析も進んで、その後の自分の身の振り方なども定着するんです。今後も自分はこういうやり方をしていこう、人と接するときはこういうところに気をつけよう、営業先のお客様との会話にもこういうヒントがあった、など仕事に活かせる振り返りができます」

ー短期間で社員が仲良くなれることを実感し、日々の業務に活きていると思われるからこそ、企業が継続利用しているのですね。それだけ毎回どのチームでも安定的にチームビルディングの効果が現れているというのがすごいですね。

森田さん「そこに自信がありますね。プログラムをそのように組んでいるというのもありますが、やはり女木島という場所の効果がすごく大事な要素だとおもっています。砂浜や海の魅力とアクセスの良さと味わえる非日常感ですね。これが大自然とか山の中だと安全上の問題やガイドの責任も重くなってきますし誰でもを連れていけるわけではない。

女木島にあるのは身近な自然で、参加者の身の回りにある環境への気づきになるようなほどよさが魅力ですね。普段身の回りにある自然に目を向ける機会は少ないです。観光でも有名な何かを求めがちですが、こんななんでもないところにこんな楽しいことがあるよ、という子どもの頃の感覚を思い出させてくれるのが瀬戸内海の魅力ですね。山と海が近く、女木島でサイクリングをしていてもたった200mの高低差でここまで景色が変わるかという楽しさもあります。」

ウェルネス・サスティナビリティの視点から

ー街から島に来ることで、参加者の方々が心と身体に与える影響はどんなものがあるでしょうか?

森田さん「街ではしないような早起きをして、海から登る朝日を見たりしていますね。朝ごはんが7:30なのにみんな5:30くらいに起きてきます。街のホテルでテレビ見ながらだったら絶対にやらない行動ですよね。

一晩中強風で眠れないくらいの風の音だったこともありましたが、自然の大変さを知るのも貴重な体験でした。海をみながらただ歩いたり、泳がなくても足をひたしてみたりと、みんな島の自然に癒されているのを感じます。最終フェリーが出た後の静かな島の雰囲気、翌日の朝日は日帰りではなく泊まらないと味わえない醍醐味ですね。」

ーサスティナビリティにたいして企業からの関心が高まっていると感じますか?

森田さん「それはありますね。色んなアクティビティがある中で、ビーチクリーンと海ごみのレクチャーは必ずプログラムにいれています。島の人の出すゴミって、海ごみの中で実は1%にも満たないんです。大部分は外から、街からきたゴミが島に流れ着く。しかし瀬戸内海全体で見た場合、海ごみのほとんどが太平洋に流れ出してしまっている。グローバルな海ごみの課題にたいして影響を与えているのが瀬戸内海であるともいえます。環境問題にたいして“自分たちも関係者なんだ、当事者なんだ”という意識をもってもらうというのも大事だなとおもいます。それが島でビーチクリーンをするとよく感じられます。」

今後の展望ー企業の要望をきいたアクティビティの開発

ー研修の受け入れ側として、今後の展望をおきかせください

森田さん「まだまだ僕たちが気づいていない女木島をはじめとする地元せとうちの魅力があるとおもうので、もっともっとアクティビティの開発、ツアープログラムのブラッシュアップをやっていきたいですね。研修を希望される企業さんの要望をきいて、それにあったアクティビティの開発ができるといいとおもいます。もっと色んなひとに来てもらいたいですし、たとえば社長だけの研修など、今までにないタイプの研修もできるように、かがわガイド協会も企業さんや人事担当者にむけてアピールをしていきたいですね。

島での研修のガイドは、エネルギーもいるので大変ですが、参加者の目がキラキラ輝き出すのをみると、すごくやりがいもあります。かがわガイド協会の若いガイドたちにも関わってもらって、後進も育てたいですね。品質を保ったファシリテーションができるように育てている最中で、そんな中でも女木島では「海がみんなを遊ばせてくれて学びをあたえてくれる」からそこまで緊張しなくても大丈夫というように伝えています。島の力に助けてもらっていますね。ハザード因子が女木島では非常に少ないのもガイドしやすいポイントです。

また島側の受け入れ体制も、協力はしてくれますがガイドの指揮系統を乱さず適切な距離感でサポートしてくれるので、大変助かっています」

ーそれを聞いて安心しました。今後とも島での研修をよろしくお願いいたします。

島に住んでいると、船での移動や朝日、ロングビーチの美しさも日常の一部になり、改めて特別さを感じにくくなることがあります。しかし森田さんのお話を聞くことで、外からの視点で見た島の魅力や、企業研修で活かせる価値を改めて実感できました。今後も企業研修やインセンティブトラベルなど、MICE分野で女木島を活用してもらえることを期待しています。

ここからは、企業研修以外でも女木島を舞台としたMICEイベントが開催されたので、初めての国際会議のレセプションパーティで盛り上がった島の様子をご報告します。

企業研修だけじゃない!島でのMICEのリアルな実践例

島での国際会議のレセプションパーティ

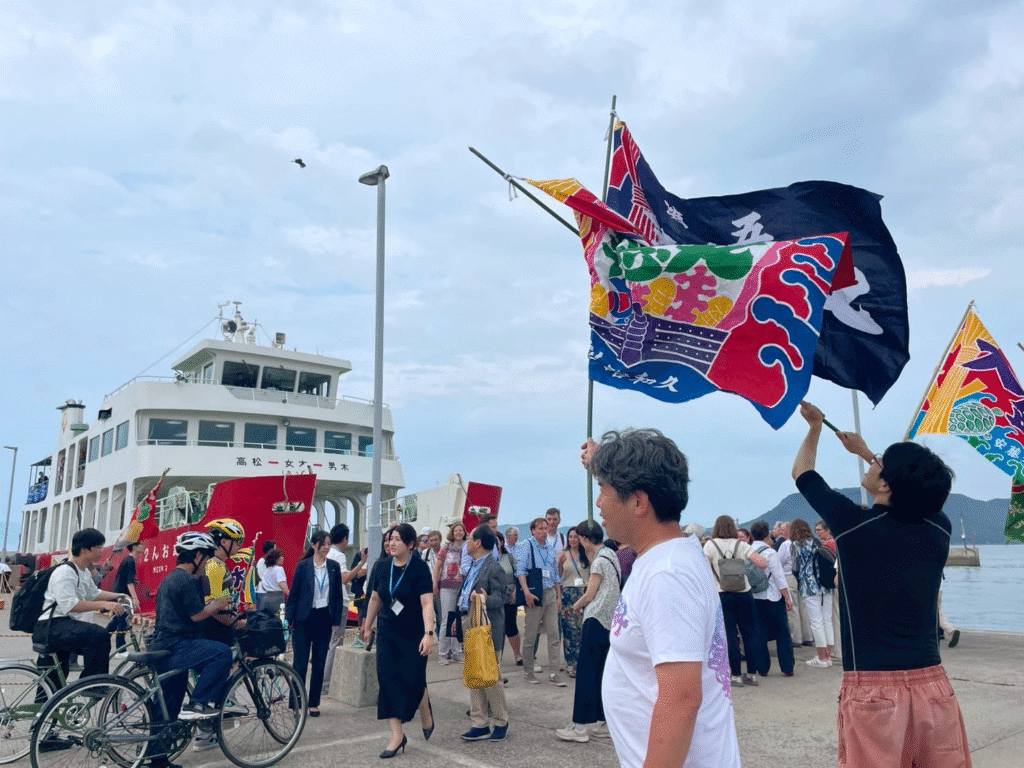

2025年6月25日、香川県高松市の女木島にて国際会議のレセプションパーティーが開催されました。女木島を会場としてこうしたイベントが催されるのは今回が初めてのことです。実現のきっかけは、主催者が高松を視察中に女木島行きのフェリーを目にし、「島を貸し切ってイベントを開催できないか」と相談されたことでした。

当日は、世界各国から集まったゲストたちがフェリーに乗って女木島に到着。港では島民の方々が大漁旗を振って出迎え、島ならではの温かい歓迎ムードが港を包みました。

レセプション会場は港の待合所「鬼の館」。通常の待合スペースを立食パーティー形式にアレンジし、地元の料理人をはじめとするシェフたちが集結。瀬戸内の新鮮な魚介をふんだんに使ったケータリングが並び、参加者は料理を楽しみながら自由に交流していました。

ゲスト同士の会話や笑顔が絶えず、親密でリラックスした空気が会場に広がっていました。

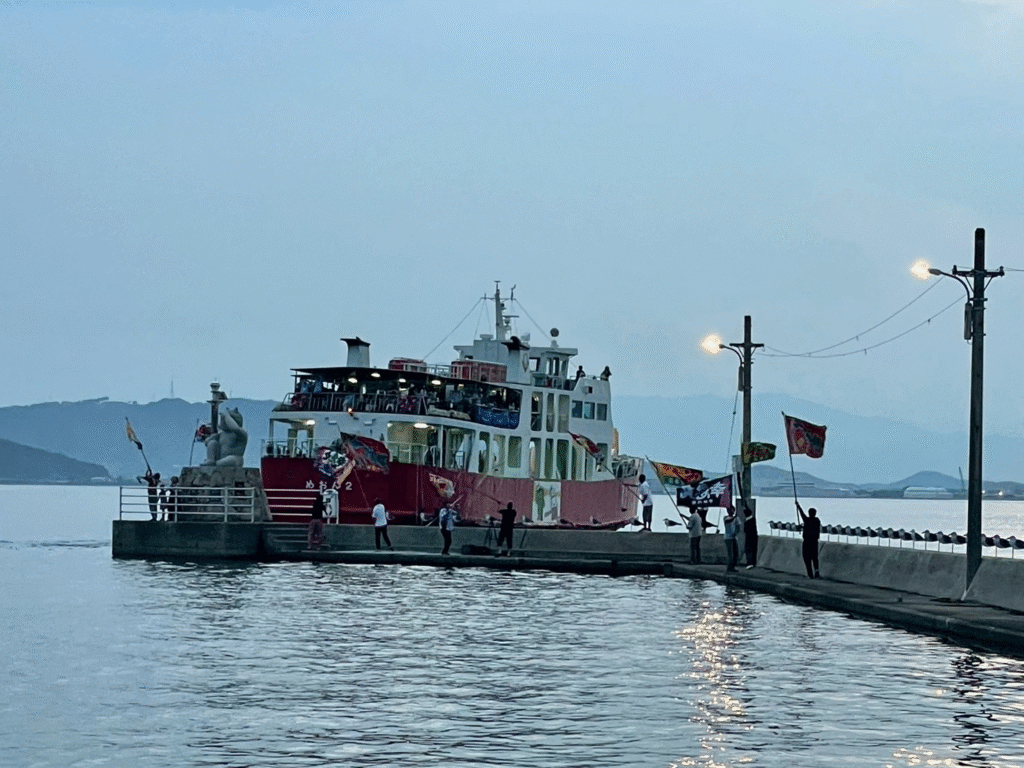

3時間ほどのパーティーが終了し、ゲストは貸切フェリーで高松へ。紙テープが島民とゲストを繋いで、船ならではのお見送りをしました。

最後まで大漁旗を振りながら、島民の皆さんは「またこんなイベントがあるといいね」と笑顔で語り合っていました。島民にとっても特別な一日となり、地域の活力と誇りが感じられる瞬間でした。

ウェルネスの入口になる、島での特別な体験の時間

島での企業研修、島でのレセプションパーティーと、船で渡って訪れる場所で非日常を味わえ、特別な体験に演出できるのが島MICEの魅力です。

日々を過ごすオフィスを離れて、自然あふれる環境の中に身を置いてみると、普段は気づかないアイデアが生まれたり、自分の新たな一面に出会えたりします。効率重視の現代社会の中で、あえて立ち止まり心を解放する時間を持つことは、仕事にも人生にも大切な「ウェルネス」への投資といえるでしょう。

働く人々の心身をリフレッシュさせると同時に、島を訪れることで地域にも経済的・文化的な恩恵が生まれます。

島ならではの自然、食、そして人々の温かさが融合することで、都市部では決して味わえない学びと交流の場が広がります。

島だからこそ実現できる、心と体を癒すMICE体験──今後も女木島を舞台に、新たな可能性が広がっていくでしょう。

関連記事:瀬戸内海