【取材】10月7日オープン「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」地元メディアがひと足先に体験!所要時間は?何が体験できる?団体でも楽しめるのか?作品の背景が分かれば世界が変わる

2025年10月7日、京都駅からほど近い南区東九条エリアに、チームラボの新たな常設アートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」が誕生します。オープンに先立ち、9月29日に行われた内覧会では、完成したばかりの施設を一足早く体験することができました。

この記事では、”団体で訪れるなら”に焦点を当てお伝えします。後半には作品を動画付きでご紹介しています。

チームラボ バイオヴォルテックス 京都とは

「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」は、延べ面積約10,000平方メートルという国内最大規模を誇るチームラボの常設ミュージアムです。

これまで世界各地で高い評価を受けてきた代表作はもちろん、日本初公開となる新作アートも多数ラインナップ。最大の特徴は、“アートの中に身体ごと没入する”という体験型の展示です。ただ観るだけではなく、自分自身が作品の一部となり、全身でアートを感じ取ることができる――。そんな新しい感覚と驚きに満ちた空間が、京都で誕生します。

チームラボ バイオヴォルテックス 京都 紹介ムービー

8月の内覧の様子、プレスリリースはこちら

体験前にコレは伝えておきたい4つのこと

1)所要時間は短くても2時間

作品は50作品あります。内覧会では、作品を一通り見終えるのに2時間弱かかりました。所要時間は短くても2時間は必要になるのでは。長い方では4時間半ほどいらっしゃたそうです。その方は坐禅を組んでいたのだとか。それぞれの向き合い方で過ごせるのですね。

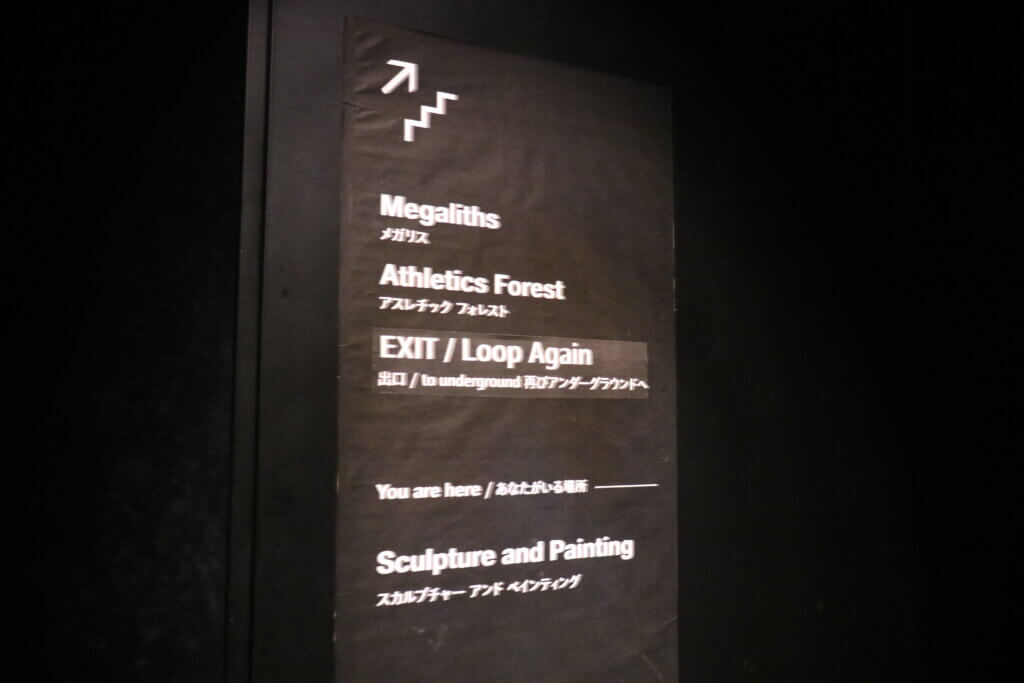

2)動きやすい格好、一部エリアで靴の貸出

鑑賞にあたっては、歩きやすい靴が良いと思いました。立ちっぱなしになりやすく、さらに階段移動が多いためです。一部エリアでは運動靴のレンタルをされています。子供用から大人用まで揃えているとのことでした。床にミラーが多用されているため、スカートは避けた方がよさそうです。

3)作品は切り替わります、次の作品を待ってみよう

ひとつの空間でも、映像は数分ごとに切り替わって別の作品へと変化します。「終わったから次へ行こう!」と早めに出てしまうと見逃してしまうことも。複数の表現があるエリアでは、少し粘って待ってみるのがおすすめです。

4)チームラボアプリが便利そう

公式アプリがリリースされています。ダウンロードをして備えておくのも良いでしょう。

知る(コンセプトを読む)

経路(ルートを知る)

参加する(作品を創る)

整理券(並ばずに楽しむ)

団体旅行の選択肢としての魅力や使い勝手はどうか

数名のチームに分けて回遊する

チームラボ担当者に「団体での利用」について聞いてみました。オープン前のため、来場者層や利用動線はこれから探っていくとのことです。大人数で訪れる場合はチームに分かれて回遊するスタイルになるかと。

実際、内覧会では8名/チームで巡りました。自由時間として各自のペースで作品を楽しむのも良いでしょう。作品によっては人数制限がありました。

足腰に不安がある方には注意

館内移動は階段。足腰に不安のある方や、長距離移動が難しい方には、負荷がかかる可能性があります。安全第一、無理のない範囲で参加してもらうようにしましょう。

集合写真を撮るなら?

建物壁面に大きくロゴが入っていました。ここで集合写真が撮れそうです。

648個のロッカーあり、大型荷物でも預けられます

館内には648個のロッカーが用意されていて、大型リュックもしっかり収まるサイズ感。コインは不要です。バンド式の鍵で、無くす心配なし。ベビーカーやキャリーケースなどの大型荷物を預けられる専用スペースを完備。重い荷物を持たずに作品に集中できますね。

写真を持ち帰る以外に。世界の捉え方を見つめ直すきっかけ

写真を撮って「きれいだったね」と思い出に残す。もちろんそれも楽しみ方のひとつです。それだけで終わらずに。感じて、考えて、持ち帰る場としてこのミュージアムに向き合ってみると、さらに深い体験になります。

次の章で紹介するチームラボの“作品に込めた意図”を意識しながら見てみると、これまでの世界の見え方が少し広がるはず。アートはどこか遠いものではなく、自分たちの日常や生活ともつながっているのだと再認識させてくれます。

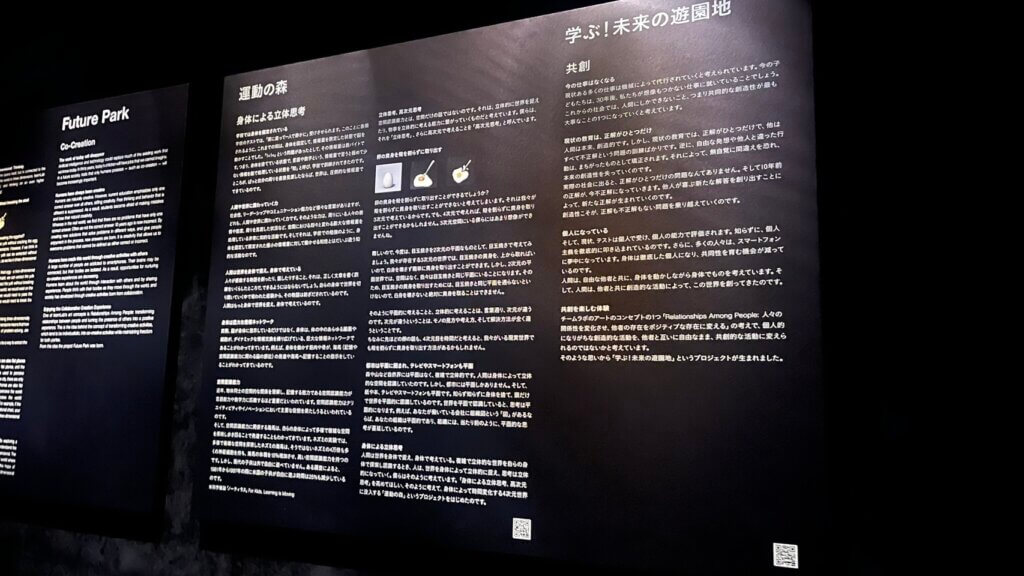

大事なメッセージが「運動の森」や「学ぶ!未来の遊園地」のエリアに込められています。行かれた際にはぜひ、こちらの掲示を読んでほしいと思います。

Webサイトで同様のことが掲載されていました。

https://www.teamlab.art/jp/concept/athleticsforest

チームラボが信じているのは、人はもっと身体的に世界を認識できるということ

担当者の言葉より

「デジタルとの関わり方には2つあります。私たちがデジタルの世界に入っていくこと。もしくは、こちら側の世界にデジタルを持ち込むこと。後者をしたいと思っていました。

空間や物体を平面化。3次元から2次元へと変換する。その構造を身体で認識する体験がアートに落とし込まれています」

何を子ども(未来)に伝えていけるのか

- 「今ある仕事は将来なくなるかもしれません。正解がひとつではないんです。課題にどう向き合うか。個人ではなく、チームでつくる「共創」であること。低次元から高次元へ、自分をどう引き上げられるか」

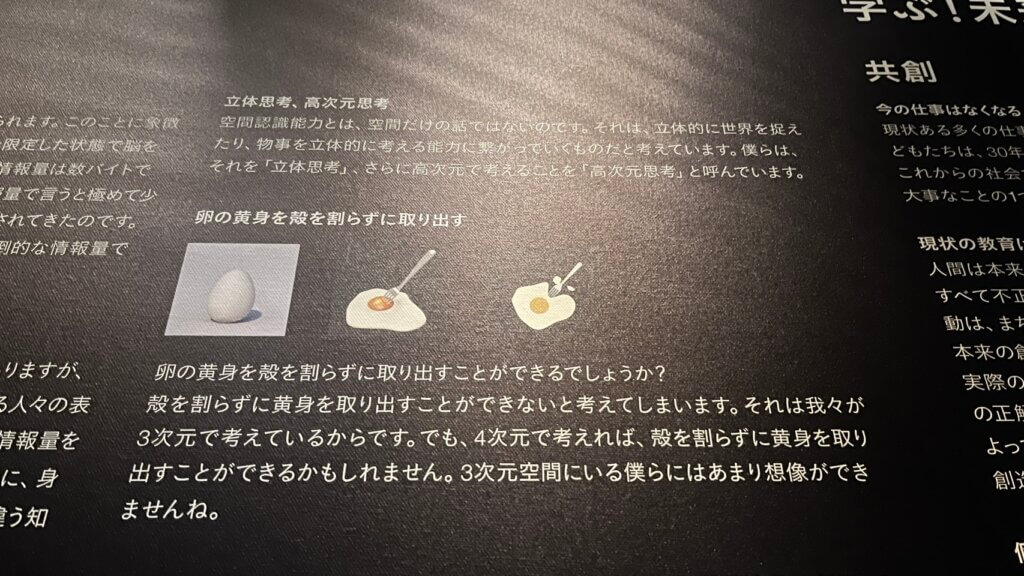

「卵の黄身を殻を割らずに取り出せるのかという問にどう答えますか? 一般的には、殻を割らずに黄身を取り出すことができないと考えてしまいます。それは我々が3次元で考えているからです。

2次元なら高さの概念はないので、白身を壊しながら取り出さないといけませんね。3次元なら上から黄身だけを取り出せばよいですね。4次元を時間だと考えると、私たちがいる現実世界でも殻を割らずに黄身を取り出す方法があるかもしれません。

平面的に考えることと、立体的に考えることは、言葉通り、次元が違うのです。次元が違うということは、モノの見方や考え方、そして解決方法が全く違うということです。次元が違えば伝わらないことがある。社会では。違う次元にいる人と一緒にものづくりをする場面もあるかもしれません。

高次元で世界を認識できる空間をつくりたい。作品をつくりたい。その思いが、数々の展示の背景にあるのです」

作品の背景にあるのは「存在の宇宙」と「認識の宇宙」の2つの視点

- 存在の宇宙

生命とは?存在とは?数年後には壊れてしまうものでも、今ここにある意味は何か。新しい秩序でつくられた彫刻や生命の形を通して、アートからサイエンスを捉え直そうとしています。 - 認識の宇宙

私たちは「全部見えている」と思っているけれど、本当は“認知できているものしか見えていない”。もし認知が増えれば、見える世界はもっと広がるのではないか。

単なる「きれい」で終わらない、世界の捉え方を揺さぶる問いかけがあります。

作品を一挙ご紹介!

草木のために浮かび上がる闇の円相 / Emerging Dark Enso with Trees and Wildflowers

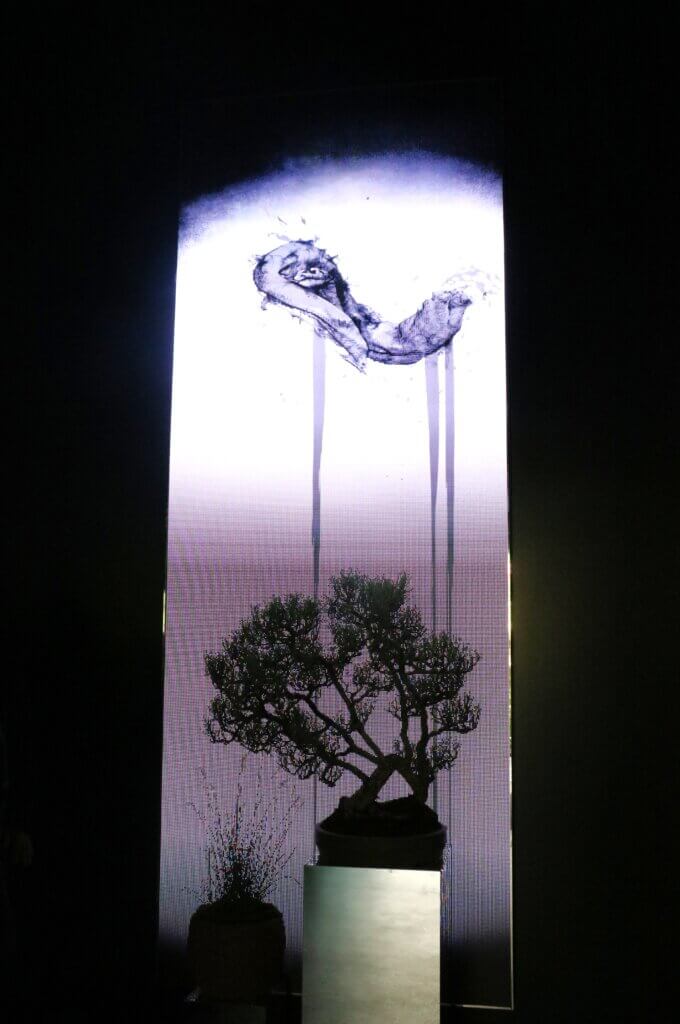

エントランスに足を踏み入れると、まずデジタルサイネージと盆栽が出迎えてくれます。実はこれもすでに作品のひとつ。

一見するとただの平面に見えるサイネージと、その前に置かれた立体の盆栽。正面から眺めると両者は同じ平面のように見えますが、横に回り込むと盆栽が立体物であることに気づきます。平面だと思っていたサイネージも、よく見ると内部では円が回転し、立体的な動きをしています。平面と立体を行き来しながら「自分はいま何をどう認識しているのか」を問いかけてきます。

Nirvana:Fleeting Flower Shimmering Light

ピクセルの代わりに花びらが連なり、映像全体が生命感にあふれています。空間にはほんのりと花の香りも漂い、視覚だけでなく嗅覚にも働きかける仕掛けです。

連続する生と死 / Continuous Life and Death

映像に映し出される花は、すべて3Dモデルをもとに生成。立体でつくられた花をあえて平面化。日本美術の襖絵や掛け軸のような美しさをモチーフにされています。

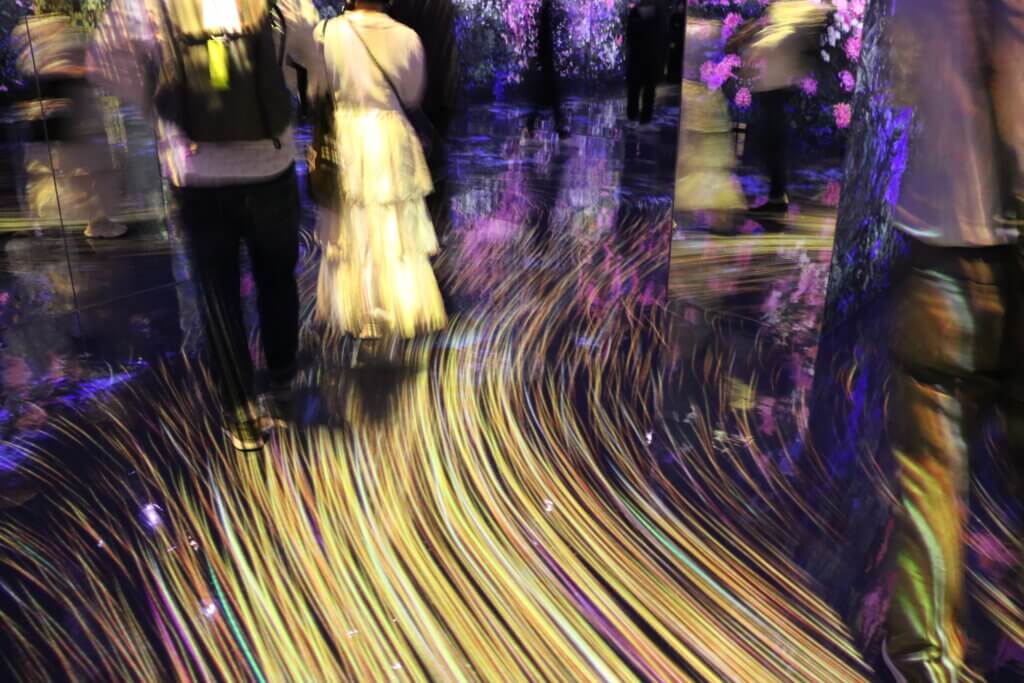

流れははるか遠くに / Flow Reaches Far

床一面がデジタルサイネージとなり、歩くとその足跡が川の流れのような線となって広がっていきます。

追われるカラス、追うカラスも追われるカラス / Crows are Chased and the Chasing Crows are Destined to be Chased as well

空間の中央に立つと、壁と床の境界が消え、現実空間そのものがなくなっていくように感じます。光で描かれた八咫烏が飛び回り、その軌跡は光跡となって「空書」を描き出します。カラスたちは群れをなし、先頭を追いかけます。追いつかれたカラスは花となって散り、やがて追う側も追われる存在へと変化していく——無限の循環が繰り返されるのです。奥行きは20メートルほどの筒形で、座って鑑賞することもできます。疾走感と360度に広がる映像に包まれ、新感覚の作品でした。

世界はこんなにもやさしくうつくしい / What a Loving, and Beautiful World

空中に浮かぶ文字(空書)にそっと触れると、その言葉の意味が現実の現象として立ち上がります。雨が降ったり、雷が落ちたり。文字と自然現象が結びつき、互いに干渉し合う不思議な空間です。

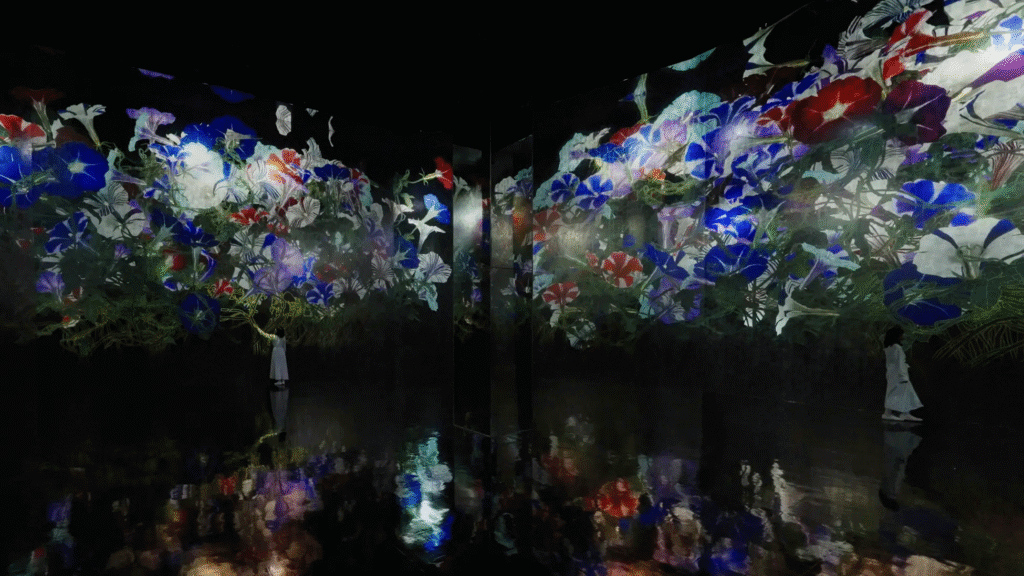

内に秘めた輝き / Silent Radiance Within

高さのある壁面に、季節の花々が現れては消えるインスタレーション。空間全体に花が咲き乱れ、まるで自分の身長がぐっと縮んでしまったかのような、不思議な没入感があります。壁にそっと触れると、その部分が金色に光り、花が儚く散っていく仕掛けも。ただ眺めるだけでなく、自分の動きや触れる行為が作品世界に変化をもたらします。

Memory of Waves in the Sky

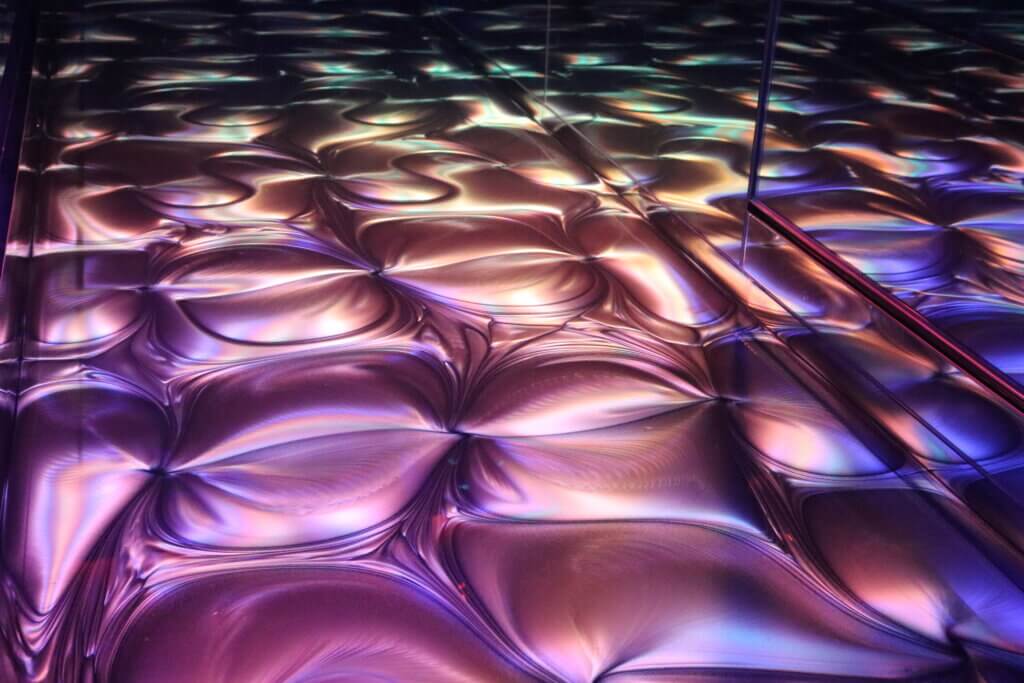

生と回帰の儚い抽象 / Transient Abstract Life and Return

足元に広がるのは、不思議な模様の床。そこには一定の秩序がありながら、別の秩序が加わることで全く違う変化が生まれていきます。海や森も同じように、自然そのものが秩序を持ちながら成り立っています。そこに人間が入り込み街をつくると、また新しい秩序が重なっていく。既存の秩序の中に新しい秩序を当て込んでいく営みは、まさに人間社会そのものを映し出しているようです。

呼応する小宇宙 – 固形化された光の色 / Resonating Microcosms – Solidified Light Color

空間に並ぶ卵型のオブジェ「ovoid」は、“固形化された光の色”と名付けられた32色の新しい概念の色で、次々と変化していきます。さらに、人が触れたり揺らしたりすると、その影響が周囲に少しずつ広がり、色が呼応するように変わっていきます。

メガリス / Megaliths

苔ときのこは本物なんです。ミュージアムとともに成長していきます。一定時間が経つと色のついた雨が降り注ぎます。雨にも作品名あり。「雨の儚い結晶 / Ephemeral Crystallized Rain」。

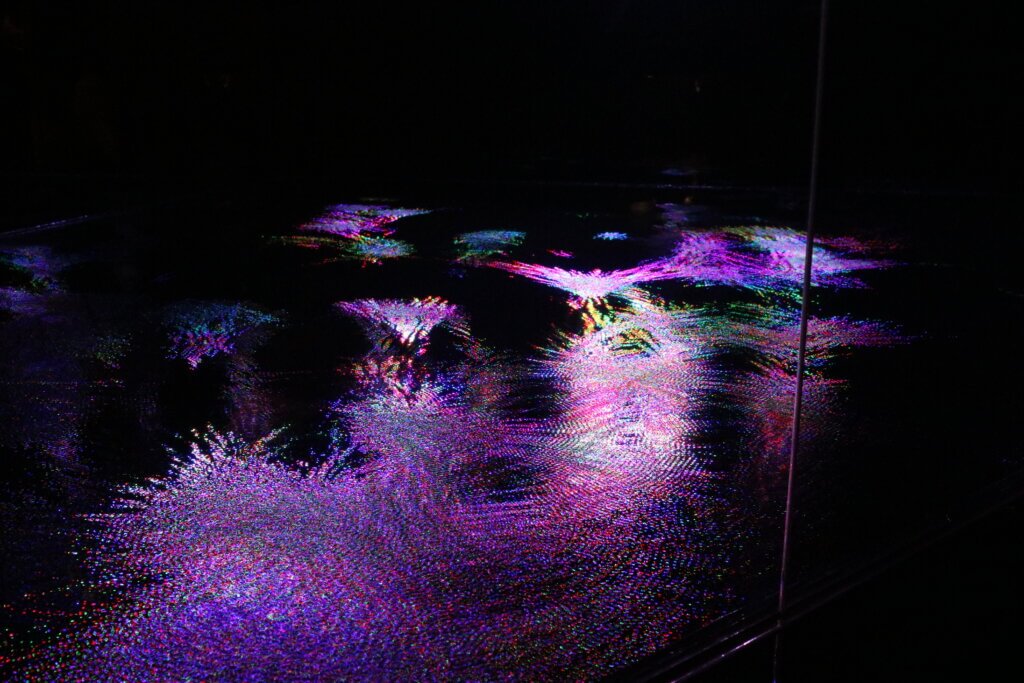

生命は結晶化したうごめく光 / Living Crystallized Light

水面に浮かび上がる生き物のような模様。人によって緑にも青にも赤にも見えます。

「何色なの?」実は、誰ひとりとして同じ色を見ていないのです。自然の要素を取り込み、その影響によって常に姿を変えながら、作品世界をつくり続けています。

質量のない太陽と闇の太陽 / Massless Suns and Dark Suns

一見「綺麗だな」と見終わってしまいそうな作品。どこから見ても光源は光の輪に闇の太陽が隠れています。目線を外さず、じっと見つめてみてください。やがて紫黒の残像がチカチカと浮かび上がってくるはずです。「見えなかった世界が確かに存在していた」ことに気づきます。アートもサイエンスも同じ。認識しなければ見えない世界があるのだと教えてくれる作品でした。

チームラボ《質量のない太陽と闇の太陽》©チームラボ ※参考画像

我々の中にある火花 / Cognitive Solidified Spark

通り過ぎてしまいそうな場所にある小さな光。最初は非常灯かと思いました。これも立派な作品です。試しに手をコの字型にして光を囲み、片目を閉じて覗いてみてください。すると、手の前に火花のような光が差し込んでくるのが見えてきます。なぜ光源は奥にあるはずなのに、光は手前に差し込むのでしょうか。光はどこに存在しているのでしょうか。

凝固した光の海 / Sea of Solidified Light

色と光を結晶体のように表現した作品です。イメージは「海」。石のように見えるオブジェの正体はガラス。しかも、人がガラスをつくる過程で出てしまうデブリ(ゴミ)。溶鉱炉でガラスを溶かすと、周囲や底に溜まってしまうもの。普段は捨てられてしまう存在を持ってこられたそうです。人工的に「きれいなガラス」をつくろうとすると、同時にコントロールできない副産物も生まれます。

波のように色を変え、光を宿して美しい海の表情を見せてくれます。

積層する痕跡 / Strata of Traces

細いワイヤーのようなものが、暗闇の中でうごめいて見える作品。室内はかなり暗い。光には闇も存在します。光とは。闇とは。

また、試しに片目をつむって見てみると、立体的に存在していたはずのものが平面に変わり、遠近感が消えてしまいます。まるで絵画を眺めているような感覚に。立体が平面に見え、認識が揺らぐ作品でした。

変容する連続体 / Morphing Continuum

銀の軽い風船のようなものが、風によって部屋の中を飛び交い渦を作り出します。流れる音に合わせて、風船たちの動きにも変化が現れます。大きく竜巻のような大きな渦を描くダイナミックな動きと、横にスクロールしながら部屋を回遊する動きがあります。どちらも、動きの予想がつかず、その偶発性もこの作品の面白さだと思いました。

プランクトンや動物などの要素が絡み合い、環境そのものが海の渦を形づくっているのです。渦を「美しい」と感じた瞬間、それは目の前の現象だけでなく、背景にある環境までも認識しているということ。私たちは環境に干渉しながら、その一部として存在しているのだと気づかされます。ただ静かにその様子を眺めているだけで、自然と没入していくような感覚が味わえました。

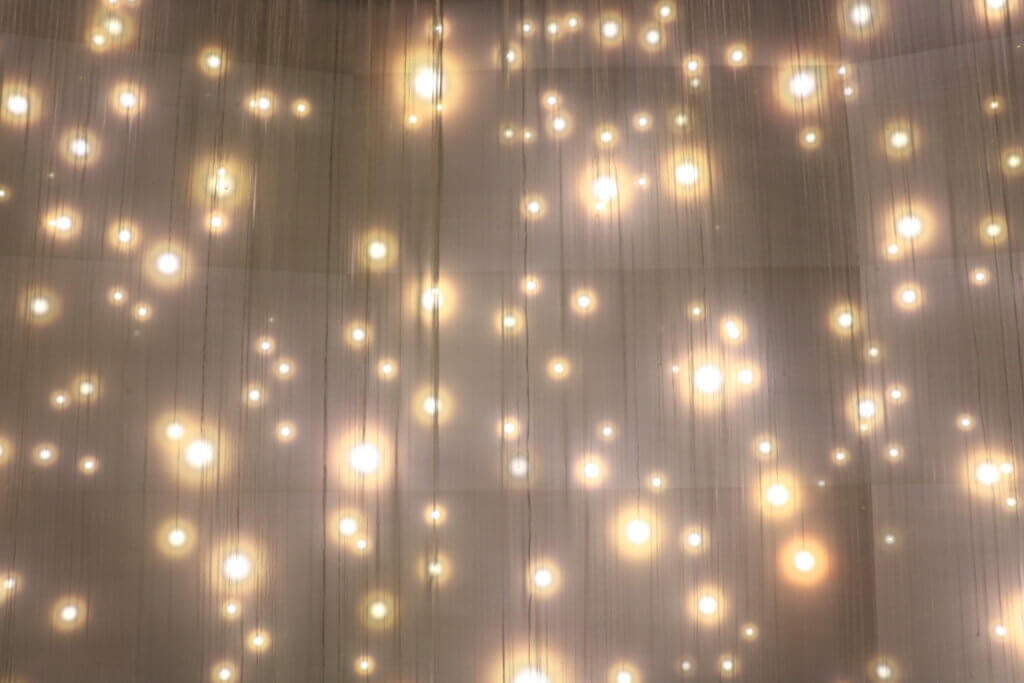

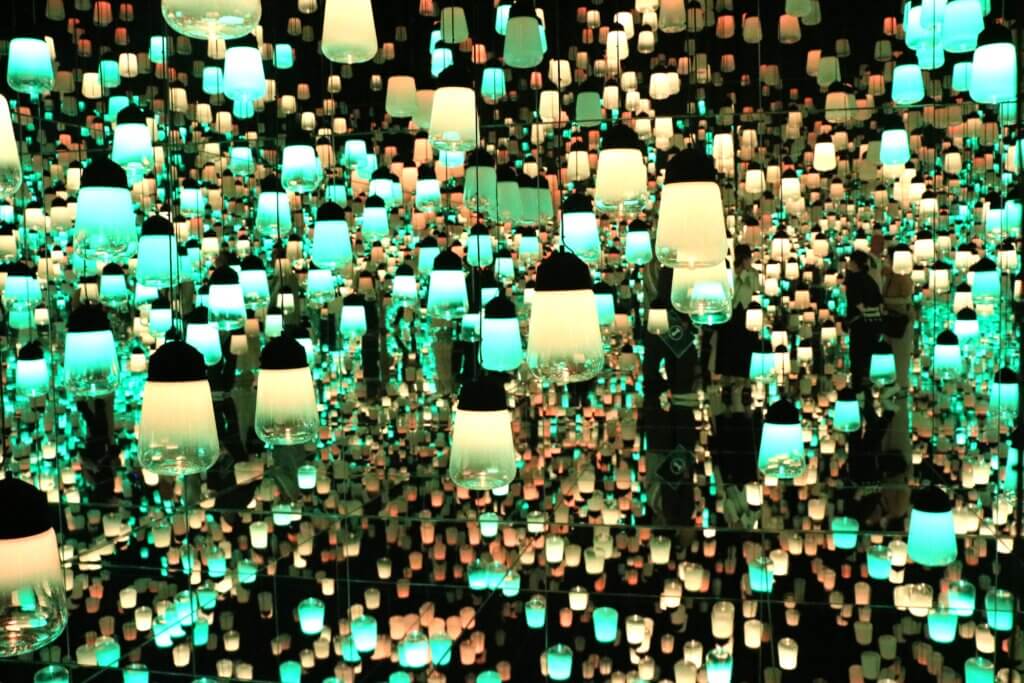

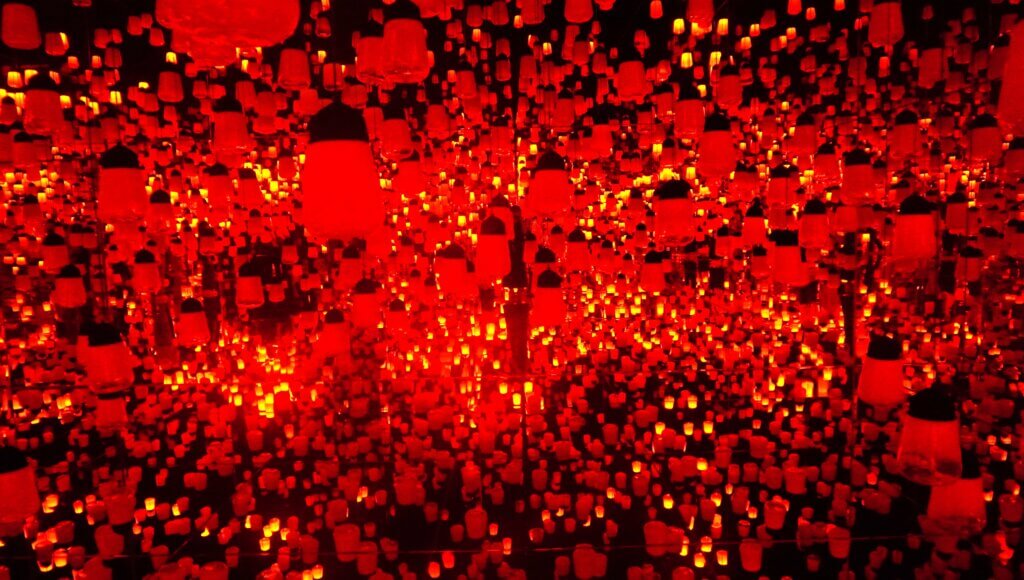

呼応するランプの森:One Stroke – Fire / Forest of Resonating Lamps: One Stroke – Fire

2018年から2022年までお台場の「チームラボ ボーダレス」に展示されていた『呼応するランプの森』が、京都で再び体験できるようになります。無数に連なるランプの間を歩くと、すぐそばのランプの色が変化し、その光が次々に周囲へと連鎖していきます。ランプが無限に広がっているかのような、不思議な空間が広がっていました。

以前の内覧にはなかった香りの演出が加わっていました。こちらは石鹸のようなやさしい香り。

ランプの色は、春から冬へと季節が移ろう様子を表現しているそうです。

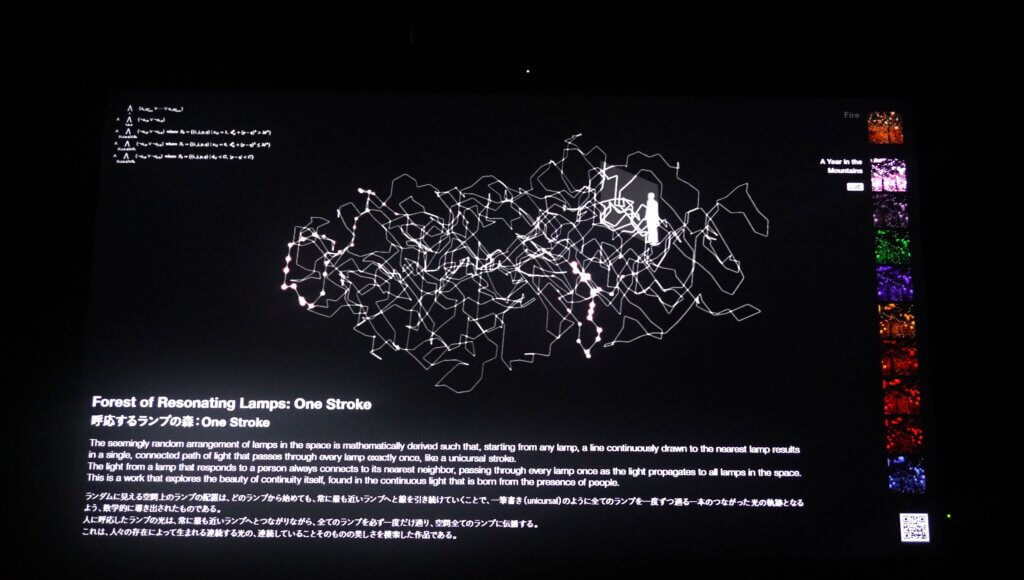

ランプの点灯や色の変化がリアルタイムで分かる3Dモデルが用意されていました。今どこでランプの色が変わっているのか移り変わりが一目で分かるそうです。

注目したいのは、その左側に並ぶ数式。この作品の根幹を支える構造を表していて、数学が好きな方にはぜひ見てほしいポイントです。ランプからランプへと光が伝わっていく動きは、一筆書きのよう。でも単なる平面ではなく、立体でつながっていく…。情報量が一気に増えています。2〜3か月ほどかけて、数式が緻密に組み立てられたのだとか。

「美しい」と感じるのは、もしかするとこの数式の美しさを直感的に体感しているからなのかもしれません。

質量も形もない彫刻 / Massless Amorphous Sculpture

空気・水・石鹸でできた無数の泡が、まるで雲のようにぷかぷかと浮かんでいます。そっと手を伸ばせば、泡はするりと手をすり抜けたり、パチパチと弾けて消えていったり。泡はカタチも刻々と変わり、無常。時には、泡が集まって巨大な彫刻のようなかたちになることもあり、既存の彫刻作品とはまったく異なる存在感です。

体験中は泡が身体につくため、レインコートとマスクの着用は必須ですが、鑑賞後はブロワーで簡単に泡を吹き飛ばせるので、服や髪への心配もほとんどありません。全身が洗われたよう(笑)。カメラなどを持ち込む際には注意しましょう。

鳥道 / The Way of Birds

チームラボ《鳥道》© チームラボ

クォーターサークル(四分円)のような形をした空間が広がっています。分かりづらいですが、プラネタリウムが左右、前、上に広がるイメージです。足元の床がよく反射する素材で、360度 絵が途切れることなく巡っているかのように見えます。宇宙や時空をさまよっているような、どこか曖昧で、境界線が溶けるように感じられました。

映像に描かれる鳥たちは、1羽1羽は独立して存在していますが、集団になった瞬間にひとつの秩序をつくりあげます。特定のリーダーに従うのではなく、自然な秩序の中でまとまりを見せる姿は、人間社会にも通じるもの。

The Eternal Universe of Words

平面的な書をデジタルで再解釈し、立体的な彫刻としての書を生み出しています。大量の文字が立ち現れ、音とともに空間を満たします。

寝転ぶ、または、座って、身体の力みのない状態で見る作品。2021年の4月25日から5月31日まで、新型コロナによる緊急事態宣言中に無観客開催した「祈り」展のためにつくった作品。無限のごとく広がる空間に永遠に書が書かれ続け、書のそれぞれの位置からその字の音が響き、それらが連なった朗唱が響き続ける。

公式Webサイトより

光の球体結晶 / Spherical Crystallized Light

こびとが住まうテーブル / A Table where Little People Live

スケッチオーシャン / Sketch Ocean

浮かぶ宇宙球体 / Floating Cosmic Spheres

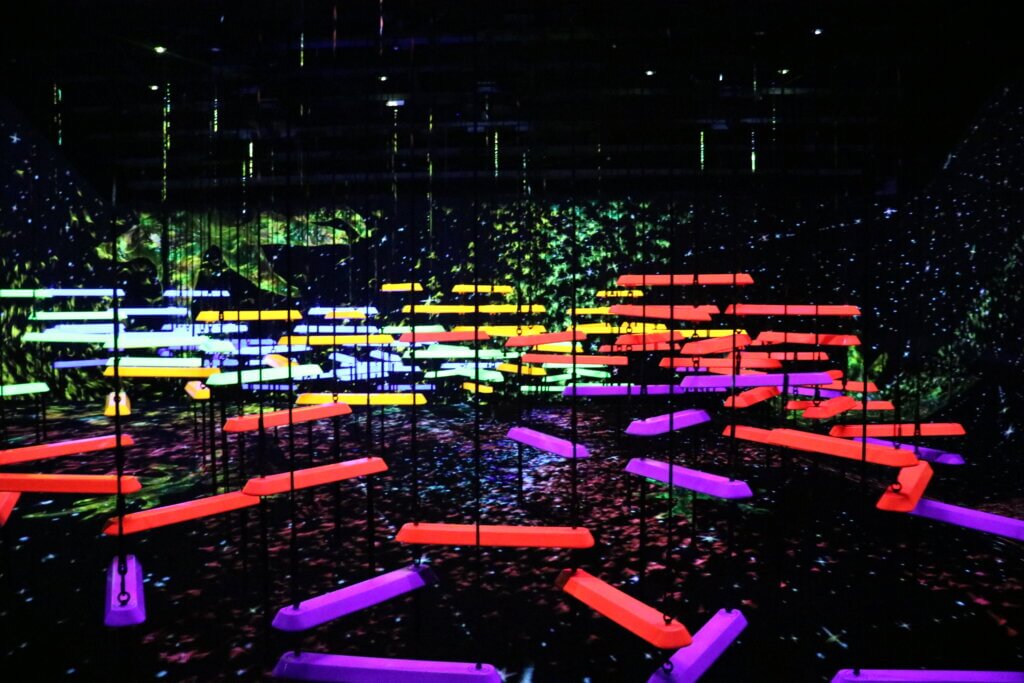

イロトリドリのエアリアルクライミング / Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds

グラフィティネイチャー / Graffiti Nature

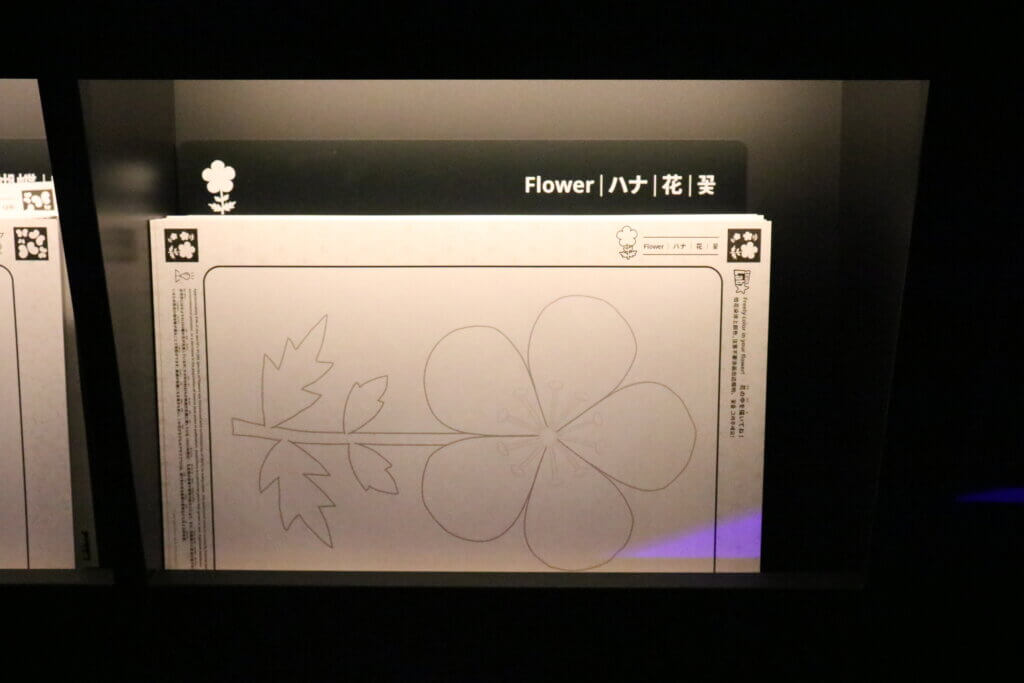

思い出を“かたち”にして持ち帰る

館内には、訪れた体験をおみやげにできる「スケッチファクトリー」。自分で描いた生き物の絵をスキャンすると、それが缶バッチ、マグネット、パズル、Tシャツ、ペーパークラフトなどに変身。世界に1つだけのアイテムとして持ち帰ることができます。注文はQRコードから可能で、ショップに着く頃には完成しているので受け取りもスムーズ。お子さん連れの方や、旅の記念にぴったりですね。

ほかにも、チームラボのロゴ入りクレヨンやステッカー、ガラスブロックなど、アートを日常に持ち帰れるようなグッズが並んでいました。

アクセス:京都駅から歩いて7分、街に現れた新しい景色

京都市南区東九条東岩本町21-5

京都市南区東九条。京都駅八条口から歩いてわずか7分ほどの場所にあります。この一帯は、京都市が進める「京都駅東南部エリアプロジェクト」の一環で再開発が進むエリア。静かな住宅街の中に、これまでになかった5階建ての現代的な建物が建てられました。

一見無機質な印象ですが、中へ入ると印象は一変します。

京都駅からのアクセスをゆるめに解説

京都駅・八条西口から出発。新幹線、近鉄線の改札から近い場所です。

まず、タクシー乗り場とロッカーを横目に、道なりにまっすぐ進みます。

途中、ダイワロイネットホテルが右手に見えてきますが、まだ直進!

さらに進むと交差点があるので、そこを渡って右側へ。すると、目の前に「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」が現れます。

ここまで、迷わず歩けば約7分。京都駅からのアクセスも抜群です!

「アート集団チームラボ」 さまざまなスペシャリスト集団でアート作品をつくる

2001年から活動を開始しました。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されており、アート作品をつくりあげます。

東京・豊洲の「チームラボプラネッツ」では、2023年度に来館者250万人超を記録し、“年間来館者が最も多かった単独作家の美術館”としてギネス世界記録も獲得。今年4月にはアラブ首長国連邦(UAE)の首都アブダビにも新たな美術館を開設するなど、世界各地に体験型アートの波を広げています。

チームラボ バイオヴォルテックス 京都の概要

開業:2025年10月7日(火) オープン

Webサイト:https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto

開館時間 9:00 – 21:00

チケット価格

エントランスパス(来場日時を指定)

来場日と時間を事前に指定して購入するチケットです。

* 大人料金は、変動価格制を導入。

大人(18歳以上):3,400円〜

中学生・高校生(13 – 17歳):2,800円

子ども(4 – 12歳):1,800円

3歳以下:無料

障がい者割引:大人価格の半額

フレキシブルパス(来場日のみ指定)

来場日のみを指定して購入するチケットです。当日は開館時間内であれば、いつでもご入場いただけます。

大人/子ども:12,000円

チケット購入

https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto