【取材】キャチロボバトルコンテスト:マテハンの未来を背負う若者が多くのドラマを生む唯一無二の大会

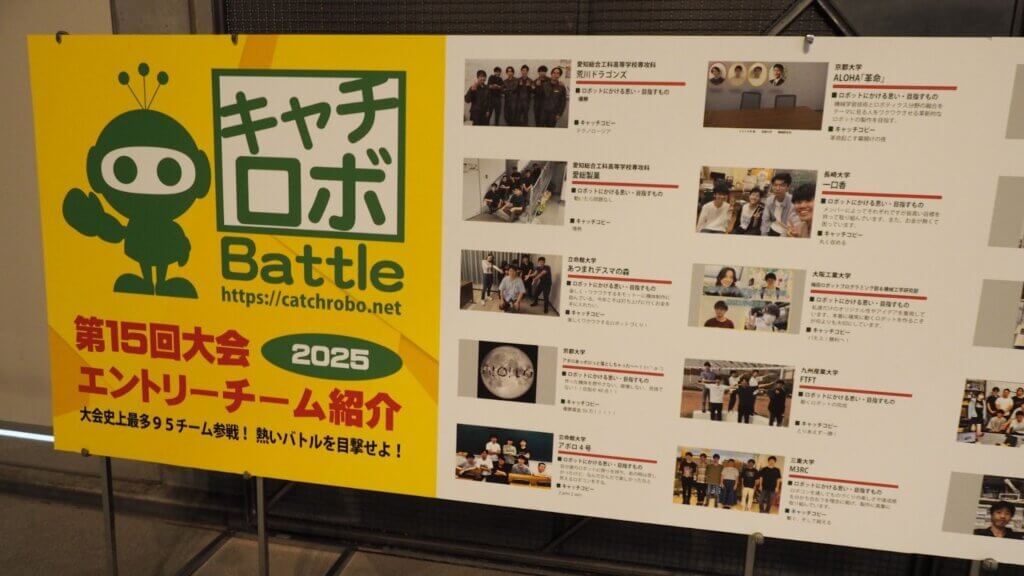

2025年9月21日(日)に国立京都国際会館イベントホールで「第15回キャチロボバトルコンテスト ~機械は人間の手を超えられるか~」が開催されました。過去最多95チームがエントリー。現役の技術者たちも唸る熱いバトルが繰り広げられました。

第15回キャチロボバトルコンテスト~機械は人間の手を超えられるか~ 開催概要

大会名:第15回キャチロボバトルコンテスト ~機械は人間の手を超えられるか~

テーマ:Catch the プチアソート!(株式会社明治)

日程:2025年9月21日(日)

会場:国立京都国際会館イベントホール

応募資格:1.大学生・大学院生、高等専門学校生、専門学校生であること

2.学内のチームでの参加、学校をまたいでの参加、個人での参加は問わない

賞金:優勝チーム50万円、準優勝チーム30万円

Webサイト:https://catchrobo.net/

キャチロボバトルコンテストとは

キャチロボバトルコンテストは、京都工芸繊維大学・ロボコン挑戦プロジェクト、 立命館大学・ロボット技術研究会、大阪大学・Robohan、同志社大学・ロボット研究会、大分大学・ROUTE、京都大学・京大機械研究会、九州大学・KURTが実行委員となり、全く新しいコンセプトで開催される「ロボットコンテスト」です。

大学生・高専生の技術レベル向上の支援、本気で「ものづくり」に取組む姿勢を応援する目的で創設された大会です。課題のクリアを通してマテリアルハンドリングの技術を学び、大会後に、技術的なアドバイスを受けることができます。この大会を通じて、参加者の技術レベル向上を図ります。

近年、産業界における機械化の進展は目まぐるしく、これまで人の手でしかできなかったことの多くが機械化・ロボット化されてきました。本コンテストでは、『機械は人間の手を超えられるか?』をメインテーマに、産業機械において重要なハンドリング技術を競っていただきます。いかに速く、精確に、効率よくワークを運べるか…皆さんの技術とアイデアでこの課題に挑戦して下さい。

「キャチロボバトルコンテスト」公式Webサイトより

基本ルール

キャッチャーフィールド(競技フィールド)に配置されたワーク(第15回大会は「プチアソート(株式会社明治様)」)を、各チームが趣向を凝らして製作した自作ロボットを用いてキャッチし、指定のシューティングボックス枠に収納することで得点をあげることができます。対戦時間は3分間です。

ワークは配置されている位置によって点数が異なるため、キャッチの手順や獲得方法を工夫することで、より高得点を獲得できます。なお、獲得したワークが破損している場合は減点となります。如何にワークを傷つけず、正確かつ大量にシューティングボックスに入れることができるかが勝敗のポイントです。

「キャチロボバトルコンテスト」公式Webサイトより

95チームがエントリー。本戦出場は16チームの狭き門

当日は、8:45から予選を開始。エントリーした95チームが2試合ずつ戦い、合計得点の多い16チームが本戦への出場資格を手にします。結果発表、昼食休憩を挟み、12:00からの開会式前には、出場チームの応援団やロボットに興味のある家族連れなどが、続々と試合会場へ。受付では、公式ガイド、大会ノベルティなどが配布されていました。

開会式:「今日までの努力を生かし、思いきり楽しんで」と激励

開会式は、学生有志らからなる実行委員会の紹介からスタート。

実行委員会を代表し、大阪大学「Robohan」の野﨑幸汰さんが「チームの皆さんの情熱と魂と青春をかけたロボットが見られることを期待しています」と声をかけました。

続いて挨拶に立ったのは、大会を後援する株式会社京都製作所の竹下基代表取締役社長兼COO。「ロボットは正直。『これくらいでいいか』と妥協すれば成果は得られず、情熱を注げば多くを語らなくても形になる。自分たちの分身をみんなで作り上げた時間は、貴重なもの。今日までの努力を生かし、思いきり楽しみましょう」と激励しました。

この後、審査員、本戦出場16チームの紹介と続きます。

▼審査員

- 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授 野方 誠

- 大阪工業大学 ロボティクス&デザイン工学部 准教授 東 善之

- 同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 教授 橋本 雅文

- 大分大学 理工学部 創生工学科 機械コース 教授 小田 和広

- 京都大学 大学院工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 教授 松原 厚

- 京都工芸繊維大学 機械工学系 准教授 山口 桂司

- A.I.システム研究所株式会社 代表取締役社長/エンゼルゲーミングデバイス株式会社 代表取締役社長 三原 貴憲

- 株式会社京都製作所 代表取締役社長兼COO 竹下 基

- 株式会社京都製作所 取締役常務執行役員 生産本部長 大西 利幸

- 京都工芸繊維大学OB 第4回キャチロボ実行委員 阪本 大夢

▼本戦出場チーム

- とよはし☆キャチロボズ(豊橋技術科学大学)

- SHIRASAGI ロボ研丸(兵庫県立大学)

- The Minimalists(筑波大学)

- はじめてのろぼこん(大阪工業大学)

- 大阪工業大学キケン部(大阪工業大学)

- くさび形わびさびわさび(京都大学)

- こめこぱん(京都工芸繊維大学)

- Can I use CAN?(同志社大学)

- ちょこれー党 ~おいしいカカオ革命~(九州大学)

- G-Sort(岐阜大学)

- M3RC(三重大学)

- 繊龍V(福岡工業大学)

- ゴリラ君の退職届保留(九州大学)

- 荒川ドラゴンズ(愛知総合工科高等学校専攻科)

- りんまる(徳島文理大学)

- 負けロボットが多すぎる!(豊橋技術科学大学)

トラブルにも即座に対応。白熱の戦いが続く

本戦は、16チームがトーナメント方式で試合をします。

妨害をしながら数を確実に稼ぐ、整列させてボーナスポイントを狙う、ワークを傷つけることで発生するマイナス点を徹底的になくすなど、各チームの巧みな戦略が光ります。

試合中は、実行委員会の学生MCらがチームの特徴や戦法など、展開を詳しく解説しながら進行。ロボットへの造詣が深くない人でも、楽しみながら観戦できる仕組みです。

会場内には、京都製作所が貸出するドリルやはんだごて、いとのこぎりなどが設置された「加工スペース」があり、試合ギリギリまでロボットの調整をする学生の姿があちこちで見られました。

ただ、機械にトラブルはつきものです。続々とポイントを稼ぐチームを横目に、3分間ロボットがピタリと止まったままのチームが…。「予選時と競技フィールドの左右が変わったことで、全く機能しなくなってしまった」など、敗戦理由が語られます。

決勝は同校対決。“生意気な後輩”に軍配

トーナメントが進み、決勝戦に勝ち進んだのは「とよはし☆キャチロボズ」と「負けロボットが多すぎる!」の2チーム。豊橋技術科学大学の先輩・後輩対決となりました。

試合前の意気込みを語る場面では、「とよはし☆キャチロボズ」が「先輩としての威厳を見せつけたい。最強のロボットがぶつかり合うところを見てください」と宣戦布告。一方、「負けロボットが多すぎる!」は「先輩のチームは吸引、僕たちはキャッチする機構。優勝をキャッチしたい」と明るく応じました。

メイン機構は異なるものの、どちらも妨害要素を備えており、互いに譲らない展開に。途中、ロボットの接触によって一時中断する場面がありながらも、無事に終了しました。

最終計測中、コメントを求められた「とよはし☆キャチロボズ」の学生は、「生意気な後輩だなと思いました。妨害機構は僕が作っていたのに…」と恨み節。会場の笑いを誘います。「負けロボットが多すぎる!」は「キャチロボという名に恥じない試合にできた」と力強く語りました。

結果は「とよはし☆キャチロボズ」総得点69点、「負けロボットが多すぎる!」総得点70点。わずか1点差で、後輩チームに軍配が上がりました。

竹下社長より、優勝チームには50万円、準優勝チームには30万円が贈られました。

事務局インタビュー:「一人でも多くの若い技術者を育てたい」

キャチロボ事務局のご担当者にお話を伺いました。

「昨年まで2回、けいはんなオープンイノベーションセンターで開催していましたが、今年は国立京都国際会館イベントホールと、より大きな会場に。参加チームも70チームから95チームに増えました。知名度が上がってきたこと、大会の盛り上がりを感じています」

同大会のユニークな点は、サークルや部活などの縛りがないこと。一人での参加や、大学の垣根を越えた合同チームでの出場も認めています。

「目的は、若い技術者の育成。少しでも『挑戦したい』という意欲のある学生に機会を与えたいと考え、手厚いサポート体制を整えています」

また、毎年協賛企業から提供される「ワーク」が異なることが、もう一つの特徴です。昨年は、せんべいの「瀬戸塩」だったため割れないよう慎重に運ぶ必要がありました。しかし今回は縦5センチほどの箱に入った「プチアソート」。大量得点を狙える反面、箱に傷をつけると即マイナスポイントとなります。

「京都製作所は包装機械を扱う会社。傷つけずに運ぶことがとても重要です。大学内で『技術の継承』がされていることが注目ポイント。大元のシステムは変えなくとも、どんな“手先”を仕上げてくるか、当社の技術者も楽しみにしています」

ご担当者の方は、学生時代に友人の応援で大会を訪れ、初めて京都製作所を知ったことがきっかけで入社。現在は電気設計や開発に携わっています。高い技術力を持つ学生たちと、会社との出会いの機会としても大きな意味を持つ大会です。

「年々、学生たちのレベルが上がっているのを感じます。大会を通して業界全体の技術力の底上げにつながればうれしいですね」

最後に:学生たちの戦いに、日本のマテハン技術の未来を見る

ものづくりを支える京都で開催され、今年で15回目を迎える歴史ある大会となったキャチロボバトルコンテスト。通常のロボコンとは異なる独自のルールで、挑戦したい学生も熱い戦いを楽しみにする観戦者も年々増えてきています。

「機械は人の手を超えられるのか」とサブタイトルがついているものの、その機械を作るのは人の手。仲間とともにわが子のように大切に育てた機械が本領発揮できたときの喜びは、大きなものでしょう。

青春の汗と涙が詰まったロボットたちの戦いに、日本のマテハンの未来が投影されていました。