万博への期待とこれからの挑戦、大阪が描く未来のMICEの姿/大阪観光局 MICE政策統括官 田中さんに聞く(1)

大阪は2025年の大阪・関西万博の開催という挑戦を控え、「高付加価値MICE都市」としての地位確立に向けて、MICE事業の推進に力を入れています。今回は、大阪の未来を描くMICE戦略と万博の取り組みについて、公益財団法人 大阪観光局 MICE政策統括官の田中嘉一さんにお話を伺いました。

展示会分野での豊富な経験から、MICEを核にした地域活性化に情熱を燃やす

田中嘉一(たなか よしかず)さん

大阪観光局MICE政策統括官 兼 万博・IR推進統括官

東京大学在学中から約7年間にわたり、学習塾と旅行会社の経営に参画。その後、日本最大の国際見本市主催会社、リード エグジビション ジャパン(株)にて、出展勧誘営業、専門セミナーの構築・運営、社内システム、広報の責任者を務め、2010年に取締役、2013年に常務就任。管理部門を統括。 現在はMICEを核とした地域活性化に情熱を燃やす。「日本各地が互いに競争して地域の魅力を開発し、発信し続ければ、日本はもっと面白い国になる」が持論。

まずは、公益財団法人 大阪観光局(以下:大阪観光局)とはどのような団体なのか、そして大阪・関西万博について田中さんに教えていただきました。記事後半では、なぜ地方で多様なツーリズムが進まないのか、若手がMICEを知らない理由についてもお聞きしています。

我々は観光スポットの宣伝屋ではなく、街づくりの専門家をめざす

田中さん:観光は「インバウンド旅行者が何人来た」という数字ではなく、「街づくり」を目標にすべきです。それに気づいたのは、私が大阪観光局に来ることになり、大阪の歴史と、インバウンド旅行者の数字を調べていたことから始まります。

大阪観光局に来る前は東京におり、伝統的な長い歴史があり、多くの店が名を連ねる「心斎橋商店街」を訪れるのを楽しみにしていました。ところが到着早々愕然。ドラックストアだらけだったのです。これじゃ、うちの東京の地元と変わらないじゃないか。生意気にも溝畑さん(大阪観光局 理事長)に「何のために(大阪観光局は)存在するのですか。世界中から人が来ても、街がみすぼらしくなって、つまらなくなったら、住んでいる人がハッピーになれない。それでは意味がないんじゃないか」と伝えました。

多くの観光ビューローは現状、観光スポットを紹介することがメインになっているんですよ。一方で、海外の先進的な観光ビューローは、彼らが専門家として街づくりを考えます。大阪観光局もそうあるべきだろうと思います。観光スポットを紹介するだけなんて、つまらないじゃないですか。今までないような街づくりのコンテンツをつくること、住む人がハッピーになること、快適な環境で過ごせることが、大阪観光局の目指していることです。

快適な環境のためには緑地も必要です。しかし大阪は一人あたりの緑地の占める割合が国内最下位なんですよ。我々は将来、大阪を緑が多い快適な空間にしたい。専門家と一緒に考え、行政に提案をし、街づくりを進める。単なるプロモーターだけではなく、魅力的な街づくりのための戦略をつくるシンクタンクとその実行が、観光局の大事な役割だと思います。

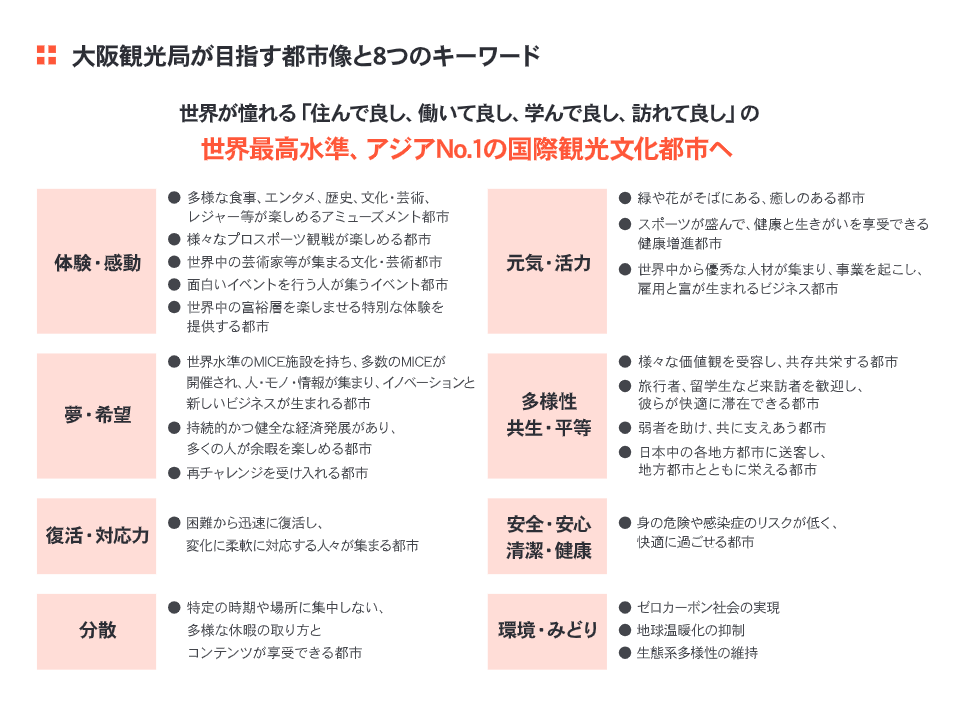

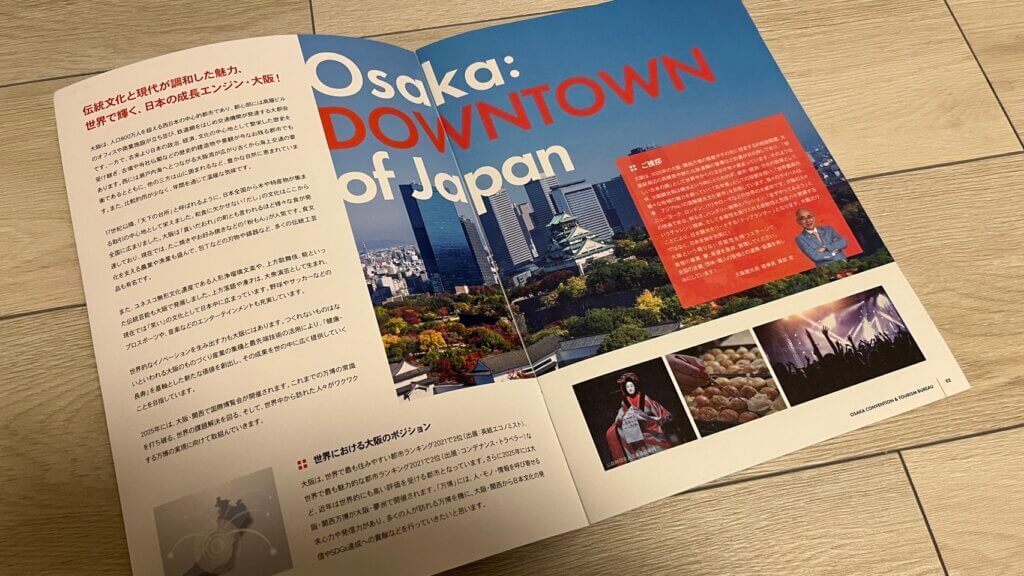

大阪から世界へ、多様性が生む希望の都市モデル

田中さん:そのために2030年までに目指す街について目標を定めました。「世界が憧れる『住んで良し、働いて良し、学んで良し、訪れて良し』の世界最高水準、アジアNo.1の国際観光文化都市へ」。8つのキーワードでブレークダウンしています。

田中さん:大阪観光局が行う事業はすべてこのためにやりましょう、というものです。たとえば「多様性・共生・平等」のキーワードには「様々な価値観を受容し、共存共栄する都市」と書いています。大阪はもともと天下の台所と呼ばれ、地方から人が出てきて交流するような、外から来た人を歓迎する街でした。また「旅行者、留学生など来訪者を歓迎し、彼らが快適に滞在できる都市」の実現のため、「留学生支援」や「LGBTQツーリズム」を行っています。これらは「多様性」を実現させるためです。

MICEも「夢・希望」のキーワードに含まれています。

特に私が好きなのは「再チャレンジを受け入れる都市」という項目です。一度失敗すると再起が難しい日本社会ですが、大阪は包容力のある街になりたい。しかもイノベーションは、数多くの挑戦と失敗の結果、うみ出されるものです。日本でこういった目標を掲げているビューローは、1つもないと思います。

「最も住みやすい都市ランキング」で世界1位を狙う

田中さん:今のベンチマークはエコノミスト・インテリジェンス・ユニットが発表する「世界で最も住みやすい都市ランキング」ですね。大阪は9位まで上がってきており、世界1位を本気で狙っています。

そのための起爆剤として、我々は2025年大阪・関西万博を位置づけています。

大阪・関西万博と大阪観光局とどういう関係なのか

2023年3月2日に、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下:博覧会協会)と、大阪観光局は事業連携協定を結んでいます。博覧会協会と密接に連携し、国内外への広報、催事の誘致、運営面での支援などを、私のチームメンバーが動いています。

私が先ほどお伝えした「目指す都市像」とは、SDGsそのものです。同じくSDGsの推進を掲げる万博は、ウェルビーイング都市を目指す大阪にとって、方向性が同じ。つまり、博覧会協会と我々は運命共同体ですね(笑)

IRがMICE推進につながる

田中さん:IRはカジノが中心ではなく、むしろMICEを推進するためにIR(Integrated Resort)※を進めることになったと捉えた方が正しいと思います。その背景には展示会場や国際会議場など日本の大規模MICE施設が不足している事実があります。大阪のMICE会場も予約がとりづらく、多くのMICEを取り逃しています。IRができれば、MICE開催件数は自動的に増加すると確信しています。

※カジノを核としてホテル、展示会場、会議場などのコンベンション施設、ショッピングモール、劇場や遊園地などのエンタテイメント施設、文化施設、医療や美容・エステやマッサージなどの健康関連施設等が併設された、国内外のビジネス客、観光客、地元住民を集客できる複合型の観光・集客・商業施設を指します。

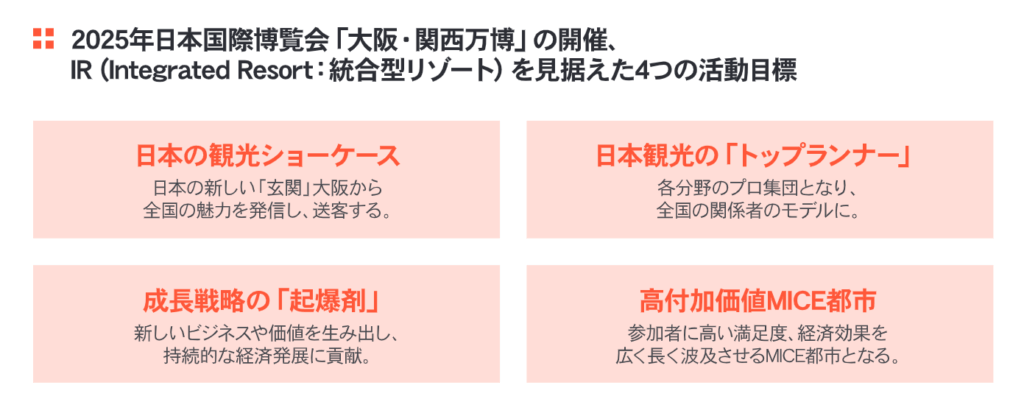

大阪・関西万博やIRは大阪だけのものではない

田中さん:万博とIRという機会に恵まれた大阪には、他の地域に対して、ゲートウェイ都市としての使命があると思っています。大阪・関西万博は国家イベントです。世界中から集まった富を日本中に行き渡らせる使命を負っています。IRも同様です。インバウンド客が大阪のIRに来てそのまま帰ってしまったら元も子もない。いかに他の地域に足を運んでもらうかが重要です。

こうしたことを背景に、大阪・関西万博の開催、IRに向けて、4つの活動目標を掲げました。

田中さん:なかでも、日本を代表するゲートウェイ都市への飛躍をめざして強調したいのが、以下の2つの目標です。

1.日本の観光ショーケース

大阪はゲートウェイ都市(玄関口)として、大阪の魅力だけじゃなく日本全国の魅力を発信しなければいけません。

2.日本観光のトップランナー

一例として、2024年10月には、世界最大のLGBTQツーリズムの国際会議「IGLTA世界総会2024」をアジアで初めて開催し、LGBTQフレンドリーな観光の重要性と新たな市場としての有望性を示しました。大阪がトップランナーとして全国のモデルになれればと思います。

IGLTA世界総会2024 イベントのプレスリリースはこちら

万博の状況はいかがでしょうか

田中さん:着々と開催に向かって準備が進んでいます。私自身も楽しみにしていますし、世界中の人が感動してくれるようなイベントになるんじゃないかと思います。

万博の期間は6ヶ月しかないんです。ホテルがスムーズに取れるかどうか、アクセスが快適か、素晴らしい食の体験ができるか、エンターテインメントがあるか。この6ヶ月の体験が、万博ひいては大阪のイメージになります。細心の注意を払い、6ヶ月間快適に過ごしてもらえるよう、博覧会協会さんと一緒に対策を打っていきます。

日本がビジネスイベントに向いていると気づいてもらいたい

田中さん:大阪・関西万博は、コロナ後最大の人的交流が行われる、我が国にとって最大のイベントです。つまり外国の方が日本に来る、大きなきっかけになるんですよね。特に、ビジネスパーソンが来るきっかけになるんですよ。現に「日本で万博があるから近くでMICE会場を探してほしい」と案件がたくさん入っています。間違いなく万博ではビジネスでの交流が活気づきます。

日本は安心、安全、清潔で、さらに食も美味しく、人も温かいです。訪れた人、特にビジネスパーソンに日本はビジネスイベントを開催する環境として素晴らしいところだと気づいてもらうというのが、最大の願いであり、そのために全力を尽くしています。

そのほか、当メディアから田中さんに質問をしました。

なぜ地方で多様なツーリズムが進まないのか:視座と共創

—-「万博は大阪のためだけではない」という話がありましたが、私も課題に感じています。地域差があると感じておりますが、これは温度差ではなくて、視座の違いなのでしょうか。「ペットツーリズム」や「LGBTQツーリズム」「ユニバーサルツーリズム」は、各地でも行えることと思います。なぜ大阪では進み、各地方では進まないのでしょうか。

田中さん:これは大阪の積み上げた歴史ゆえのものだと思っています。「やってみなはれ」という言葉に象徴されるように、大阪は昔から世界中の人とアイデアを受け入れ、新しいことに挑戦するDNAがあります。しかし、もっと大事なことは熱量を持った人が引っぱっていき、目に見える形にしていくことです。だから、私は大阪以外で不可能だとは全く考えていません。

大阪伝統のトライ アンド エラーの精神を今に蘇らせ、地方に伝播させていくのが大阪の役割だと考えます。実例をつくり見せる。他の地域がそれを見て「うちでもできそうだ」とさらに優れたものを生みだす。失敗を恐れず挑戦を続け、新しい価値をつくるエネルギーを日本全体に広げていければ、日本はもっと素晴らしい国になると信じています。

あとは日本の多くの街が、自分のことしか考えていない傾向が強いことも否めません。日本が縦割り社会になり、価値が普遍化しない。そのため大発展もしないんですよね。今求められるのは「協働する」こと。万博は「共創」を掲げています。これらは日本の観光や、MICE誘致のブレークスルーを迎えるキーワードだと思っています。

私が成功例として目の当たりにしたのは、岐阜県高山市。東京から4.5時間、大阪から3〜4時間、名古屋から2.5時間の場所にありますが、人口8.2万人に対して年間60万人のインバウンド集客に成功しています。その秘訣は隣町と共働したことでした。白川郷、松本など5つほどの街と連携し、点ではなく、面で見せたんです。一緒に海外の旅行展に出展したり、パンフレットをつくって発信。するとドイツの旅行会社が「サムライ・ルート」と名付けてくれてブレークしたそうです。地域が協働し面で見せる、もっと言うと、「日本」で示した方が、世界で見た時にプレゼンスが上がります。

高山市の観光公式サイトのスクリーンショット。12の言語に切り替えられます。 Webサイト

若い方がMICEを知らない、伝えなければいけない

—若い方が知らなかったり、興味を持っていない、情報が届いていないように思います

田中さん:知られてないということが一番の問題だと思っています。

前職のときに、学生をリクルーティングしに学校に行くことがありましたが、その際に学生に仕事の話を聞いてもらったら、こんな面白い仕事があったのかと目を輝かせて聞いてくれました。「これは、もっと知らせていかないといけない」と痛感したわけです。

例えば展示会を主催するときには、誰から頼まれるわけでもなく、自らその展示会が良いと思い、つくり上げます。そのおかげで出展者と来場者のビジネスが進み、収益を上げたり、タクシーの運転手は多くお客さんを乗せたり、飲食店の利用も増えたり。自分だけではなく、地域社会、色んな人をハッピーにする。こんなに素晴らしい仕事はありません。

こういった価値を伝えられる人が少ないことと、その機会が少ないことが問題ですね。

それゆえ、いま力を入れようとしているのが人材育成です。大阪でも学生にMICEの人材育成ができるモデルをつくりたいと思っています。多くの人が卒業生になり、卒業生がまた後輩を教えるような好循環をつくる丁寧な人材育成をしなければいけないと思っています。MICEは実は、女性がすごく活躍している場なんですよ。MICEの仕事は幅広く、決断が必要なときもあれば、きめ細かな対応が必要になることもあります。韓国では女性のなりたい分野5本の指に入ると聞いたことがあります。日本でもそういう仕事に持っていかないといけませんね。

■Editor’s note 取材を終えて

観光は街づくりを目的にするべきであるという理念は、観光業の本質的な目的とその課題について再認識させられるものでした。大阪観光局が進めるツーリズムコンテンツは、他の地域でも取り入れられる取り組みだと思います。

「大阪・関西万博」というコロナ後最大規模のイベントは、一時的に大阪が盛り上がるものではなく、他の地域への送客や、日本の魅力を広く伝えるきっかけとなり、今後のMICEにもつながる大きなチャンスです。私たちも、大阪の観光施策をどのように見て、関わっていくのかを一緒に考えてみませんか。

インタビュー後半の記事はこちらから

公益財団法人 大阪観光局について

オール大阪体制で観光集客に取り組むため、平成15(2003)年に大阪府、大阪市、大阪商工会議所を母体とする3組織を統合し「財団法人大阪観光コンベンション協会」が設立。

大阪観光局 組織概要より

その後、「大阪都市魅力創造戦略(平成24(2012)年策定)」の中で戦略的な観光振興に取り組むため、大阪府、大阪市、在阪経済団体(関西経済連合会、大阪商工会議所、関西経済同友会)のトップ会議での合意に基づき、平成25(2013)年に「公益財団法人大阪観光コンベンション協会」内に、観光事業の実施主体として「大阪観光局」を設置。

平成27(2015)年に同協会の体制・名称を再構築し「公益財団法人大阪観光局」として事業を推進(令和2(2020)年からは大阪府堺市が参画)。

平成28(2016)年に候補DMO(日本版DMO候補法人)登録、平成29(2017)年に地域連携DMO(日本版DMO法人)登録及び、令和3(2021)年に地域連携DMO(観光地域づくり法人)更新登録による地域全体の一体的なマネジメントを推進する役割を担う。

※DMOとは、「Destination Management/Marketing Organization」の略称

〒542-0081 大阪市中央区南船場4-4-21

TODA BUILDING 心斎橋(旧りそな船場ビル)5階

Webサイト:https://octb.osaka-info.jp/

大阪・関西万博に関する記事はこちら