【随時更新】Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー)10月30日~11月9日 開催概要と注目の出展企業情報まとめ 国内最大規模のモビリティの祭典・東京ビッグサイトで

約70年にわたり親しまれてきた東京モーターショーのワクワクする熱意を引き継ぎ、2023年から新たにスタートしたJapan Mobility Show(ジャパンモビリティショー)、通称「モビショー」が今年も開催されます。一般社団法人 日本自動車工業会が主催する本イベントは、2025年10月30日(木)から11月9日(日)までの11日間、東京ビッグサイトを会場とします。本イベントは、「ワクワクする未来を、探しに行こう!」をコンセプトに掲げ、「豊かで夢のあるモビリティ社会をつくりたい」という強い想いのもとに、移動手段を超えた共創プラットフォーム型イベントとして進化を続けています。クルマ・バイク好きの方々はもちろん、お子さまやファミリー、ビジネスパーソンなど、あらゆる来場者が感動体験を得られる一大イベントです。

※2025年10月10日、10月14日、10月16日、10月24日更新

Japan Mobility Show 2025とは? 共創プラットフォームへの進化

Japan Mobility Show 2025(JMS2025)は、従来の自動車産業の枠を超え、モビリティが社会課題の解決や新しい価値創造にどう貢献していくかを提示するイベントとして位置づけられています。主催は一般社団法人 日本自動車工業会(JAMA)で、複数の共催団体や多くの企業・団体がパートナーとして協力しています。メインパートナーにはSCSK株式会社、オフィシャルサプライヤーにはLED TOKYO株式会社などが名を連ねています。

豊かで夢のあるモビリティ社会を目指し、本イベントでは「いくっしょ、モビショー!」という合言葉のもと、多くの来場者が未来を体験できる企画が予定されています。会場では、乗用車、商用車、二輪車、車体、部品・機械器具、モビリティ関連の6つのカテゴリーから、136の出展者がコンセプトカーや最新技術、新たなサービスなどを展示し、モビリティの可能性を提案します。

Japan Mobility Show 2025 開催概要

名称:Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)

会期:2025年10月30日(木)から11月9日(日)

プレスデー:10月29日(水)8:00~18:00、10月30日(木)8:00~13:00

オフィシャルデー

10月30日(木)13:30~18:00

特別招待日/障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日

10月31日(金)9:00~19:00

一般公開日

10月31日(金)13:30~19:00

11月1日(土)、3日(月・祝)、8日(土)9:00~19:00

11月2日(日)、9日(日)9:00~18:00

11月4日(火)~7日(金)10:00~19:00

会場:東京ビッグサイト

主催:一般社団法人 日本自動車工業会

オフィシャルWEBサイト https://www.japan-mobility-show.com/

3つのテーマで未来のモビリティを体験

JMS2025の企画概要は、モビリティの未来の姿(FUTURE)、モビリティそのもの(CULTURE)、モビリティのビジネス(CREATION)という3つの主要テーマを通じて、まだ見ぬ日本の未来への「ワクワク」を提供する構成となっています。

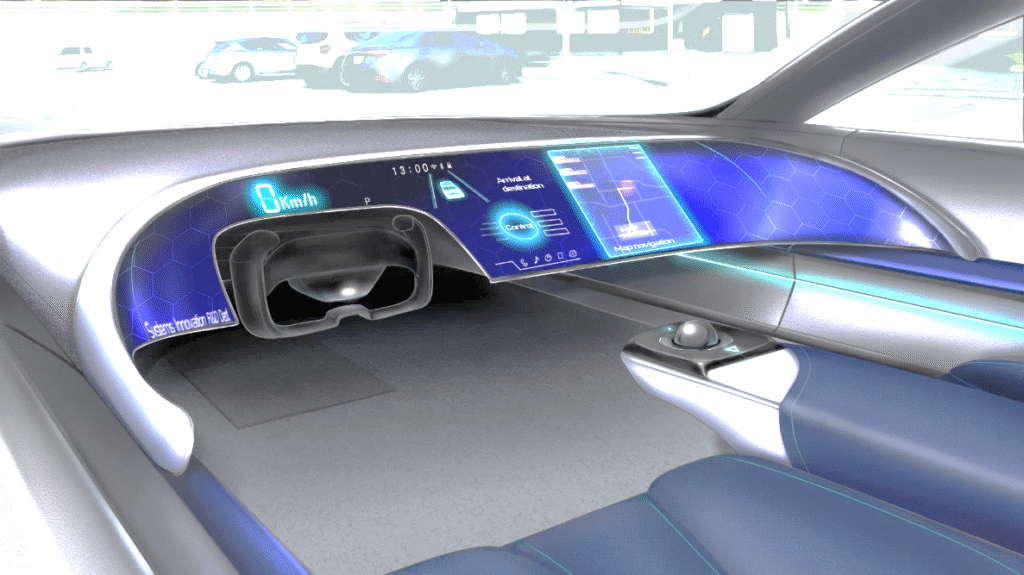

未来の姿に触れる Tokyo Future Tour 2035(FUTURE)

モビリティの未来の姿にワクワクする企画として、前回好評だったTokyo Future Tourの第2弾、「Tokyo Future Tour 2035(トーキョーフューチャーツアー 2035)」が実施されます。これは、近すぎず遠すぎない10年後の近未来の技術や、それによってもたらされる生活の変化を体感できる展示企画です。このプログラムには、様々な産業から150以上(9月10日時点)の企業・団体が集まり、2035年の未来の東京が出現します。試乗体験を通じて空の移動シーンを身近に感じたり、AIやデジタル技術の進化がもたらす新しい日常、ユーザーのアイデアで自由にデザインできる変幻自在なモビリティなどが体験できます。

モビリティ文化を楽しむ(CULTURE)

モビリティそのものにワクワクする「モビリティカルチャープログラム」も展開されます。クルマやバイクを中心に、それらが人々の生活や価値観とどう交差してきたかに焦点を当てたプログラムです。東7ホールでの「モビリティカルチャー展示」では、過去から現在の文化や世相を象徴した名車たちが蘇り、胸が高鳴るような体験を提供します。

屋外エリアでは、次世代燃料ごとのパフォーマンスを感じられるショーランや、レーシングカー、ヒストリックカー、SUVなどによる大迫力のデモランや同乗体験が実施されます。この他にも、スーパーカー、カスタムカー、キャンピングカーの展示、大人気のトミカブース、全国各地からの特産品が集まる軽トラ市など、世代を超えて楽しめる企画が用意されています。

ビジネス共創を加速する(CREATION)

モビリティのビジネスにワクワクする場として、「Startup Future Factory(スタートアップフューチャーファクトリー)」が設けられます。これは、モビリティ産業の拡張を目指し、スタートアップ企業と事業会社のビジネス共創を強力にサポートする場です。120社以上が参加するブース出展「Exhibition Street」や、事業ステージごとの「Pitch Contest & Awards」が実施され、ビジネス連携の広がりが期待されています。さらに、トークステージ「未来モビリティ会議」では、「未来はみんなでつくるもの」を合言葉に、自工会正副会長による特別セッションや、ビジネス共創や一般来場者も楽しめる多様なテーマのトークセッションが予定されています。

子どもから大人まで楽しめる特別企画と入場情報

職業体験やグルメなど多彩なコンテンツ

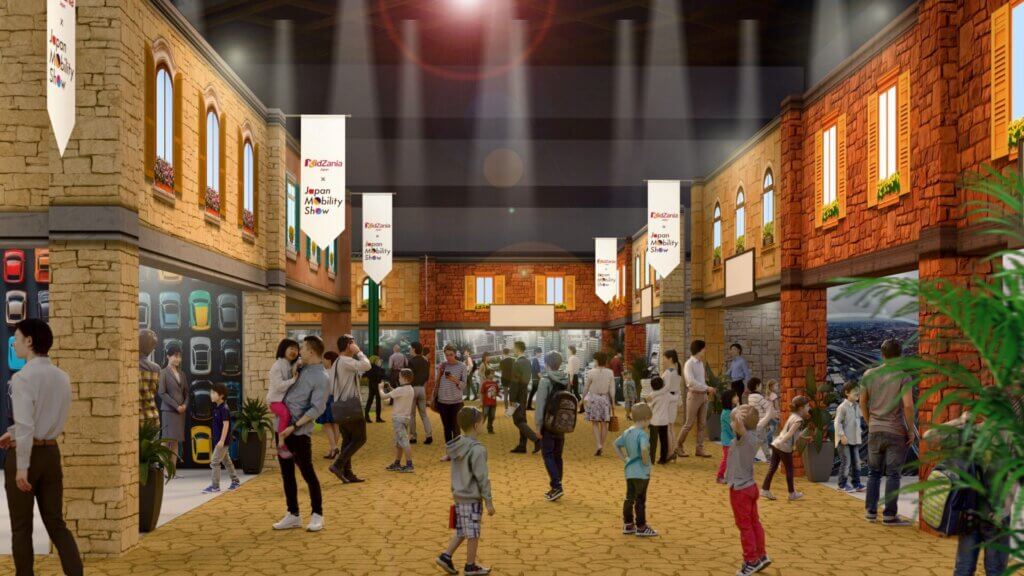

JMS2025では、ファミリー層も楽しめる特別な企画が充実しています。前回開催でも好評だった、職業・社会体験施設「キッザニア」とのコラボレーションコンテンツ「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」が今回も実施されます。小学生以下を対象に、モビリティ産業に関わる多様な仕事を体験でき、今年は体験料無料で行われます。なお、この予約受付は公式アプリのみで行われ、例年人気のコンテンツのため、早めの予約が推奨されています。

また、会場内には「JMSグルメストリート」としてフードエリアが設置され、約40店舗のバリエーション豊かなキッチンカーが集結します。来場者は楽しい食体験や休憩場所として利用できます。さらに、専門家の視点でショーとクルマの魅力をガイドする「自動車ジャーナリスト(AJAJ)と巡るJapan Mobility Show 2025」の予約受付も開始されています。

チケットと開催情報

Japan Mobility Show 2025の会期は、2025年10月30日(木)から11月9日(日)までです。会場は東京ビッグサイトです。

チケットは2025年9月10日より販売が開始されており、会場窓口での販売は行われず、事前に提携プレイガイドでのオンライン販売またはコンビニエンスストアで購入する必要があります。チケットの種類には、一般の前売券(2,700円)と当日券(3,000円)があります。また、土日・祝日のみ一般開場時間の1時間前から入場できる枚数限定の「アーリーエントリーチケット」(3,500円)や、日曜を除く16時以降に入場できる「アフター4チケット」(1,500円)も販売されています。高校生以下は無料となっています。

Japan Mobility Show 2025 注目の出展情報(随時更新・追加します)

カワサキモータースジャパン:伝統と革新—ワールドプレミア2機種と水素の挑戦

テーマは「伝統と革新」、ワールドプレミア2機種に加え、ジャパンプレミアとして「Z1100 SE」「TERYX5 H2 DELUXE」「NAV 4e LIMITED」を展示します。Ninja 1100SX SE、W800、W230、MEGURO S1、KLX230 SHERPA Sなどの現行モデルや、歴史車「650-W1」、bimota「Tesi H2 TERA」「KB998 Rimini」も登場します。水素エンジンモーターサイクルと同エンジンのモック、川崎重工の液化水素運搬船模型により、「つくる・はこぶ・ためる・つかう」を展示から体験できるものになるようです。

日本自動車工業会のプログラムでは、Tokyo Future Tour 2035にパーソナルウォータークラフト「JET SKI ULTRA 160LX-S ANGLER」を参考出品し、Mobility Culture Programではショーランや体験企画を実施。ブランドの歩みと最新技術を一度に味わえる内容です。(10/24更新)

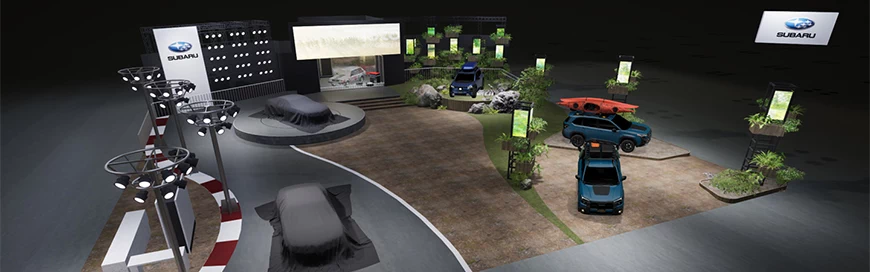

SUBARU:世界初公開 STIコンセプト2台

出展コンセプトは「Driving the Subaru Difference」です。STIのコンセプト2台(EVとICE)を世界初公開し、電動の次章と水平対向×AWDの継承を同時に伝えます。

ブースは「Performance」と「Adventure」の2シーン。Performanceでは電動パフォーマンスの可能性や操縦安定の作り込みを、デモと解説で体感できます。Adventureでは悪路・雪道での安心や、荷物と人を運ぶ現実的な使い勝手を確かめられます。ジムカーナで話題の“Family Huckster”も展示し、挑戦のDNAを楽しく共有します。(10/24更新)

SUBARU 特設サイト https://www.subaru.jp/jms

ブリヂストン:AirFree・月面タイヤ・ENLITENで“移動を支える足元”をアップデート

コンセプトは「ヒトとモノの移動を支え続けるブリヂストン」。空気充填が要らない次世代タイヤ「AirFree」(第3世代)をグリーンスローモビリティ向けに展開し、地域の小さな移動を止めない発想を紹介します。極限環境に挑む第2世代の月面探査車用タイヤも並べ、素材や構造の工夫を間近で確認できます。ソリューション分野は、鉱山向け「Bridgestone MASTERCORE」を核にした鉱山ソリューション、航空機の足元を支える航空ソリューション、トラック・バス運行を支えるサブスク型「トータルパッケージプラン(TPP)」を取り上げます。設計基盤技術「ENLITEN」はBLIZZAK WZ-1、REGNO GR-XIII B Edition、DUELER A/T002 TYPE Gで体感でき、サステナブルなモータースポーツや、使用済みタイヤを新しいタイヤへ循環させる「EVERTIRE INITIATIVE」も紹介します。世界最大級の超大型鉱山タイヤを背景にしたフォトスポットやSNS企画、トークショーも予定です。(10/24更新)

ブリヂストン 特設サイト https://www.bridgestone.co.jp/corporate/event/exhibition/japanmobilityshow/2025/

エイム:超小型EV「AIM EVM」とV2H。暮らしに寄り添う電動モビリティ

自社開発の超小型モビリティ「AIM EVM」量産仕様を3台展示します。全長2.5m・全幅1.3mのコンパクトサイズで大人2名が乗れ、荷室も確保。最小回転半径3.5mや高トルクモーターによる登坂性能で、離島・観光地・過疎地域などの日常移動を支えます。今回はラストワンマイル配送に向けた一人乗り仕様(第一種原付〈ミニカー〉)を初披露し、用途の広がりを具体に伝えます。あわせて、車載バッテリーから住宅へ給電するV2H「AIM ENERGY BRIDGE」を家庭空間の再現ブースでデモ。停電発生から照明・家電の復帰までの流れを体験でき、個人導入を視野に入れた価格帯をめざす非常用電源としての価値や、太陽光との連携運用も確認できます。地域が支え合う電力基盤という将来像も紹介します。(10/24更新)

ロッテグループ:初出展。水素・電池素材・自動運転シャトル—“Lifetime Value Creator”のモビリティ挑戦

グループ共通ビジョン「Lifetime Value Creator」を背景に、菓子・アイスの領域を越えてインフラや移動に広がる事業を体験的に紹介します。ブースは「モビリティ技術ゾーン」と「モビリティ体験ゾーン」の二層構成です。技術ゾーンでは、水素バリューチェーン(生産・流通・利用)の模型と映像、自動運転貨物車や配送ロボット、EV用急速充電器を取り上げます。電池主要素材(正極箔・銅箔・分離膜・電解液有機溶剤)や自動車の内外装材サンプルも並べ、素材から製品までの一気通貫を分かりやすく伝えます。体験ゾーンでは、自動運転シャトルの取り組みやVRメタバース、RCカー運転など参加型のプログラムを用意し、静粛でスムーズな移動や新しい車内体験を実感できるものとなります。日本市場での高出力充電の展開やサービス連携にも触れ、協業の可能性を広げます。(10/24更新)

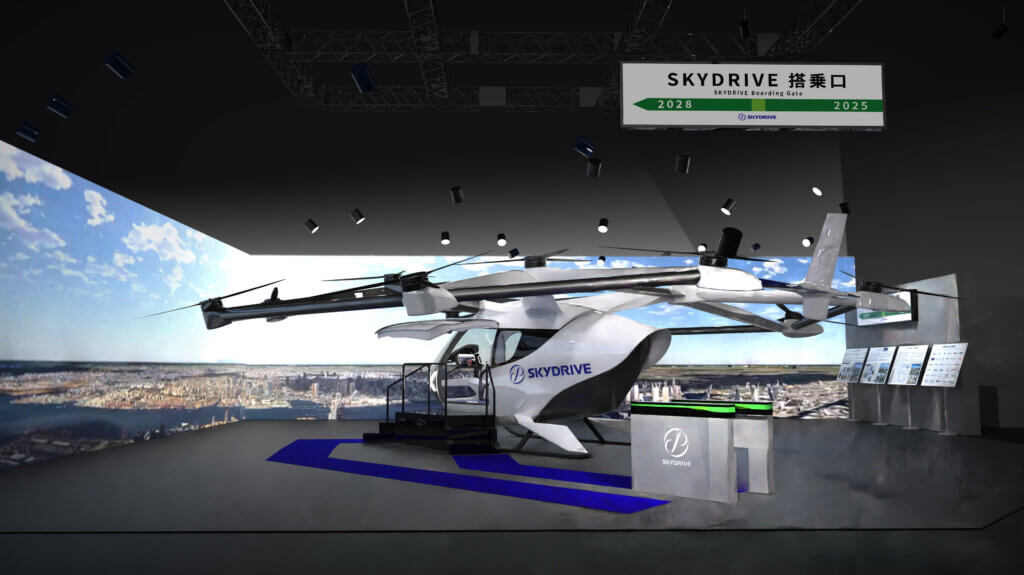

SkyDrive:鉄道×空飛ぶクルマ—改札を抜けて実物大に搭乗する近未来体験

自動改札機を待機場所に見立て、タッチして通過すると実物大の「SKYDRIVE(SD-05型)」モックに搭乗し、東京の空を移動する感覚をバーチャルで体験できるユニークな展示になるようです。鉄道会社と進める航路計画はパネルで紹介し、空の移動を日常に近づけるアイデアを具体に伝えます。製造面ではスズキとの連携や、自動車部品メーカーとの協力関係に触れ、量産を視野に入れた機体づくりの裏側もわかります。安全や運用の考え方をやさしく解説し、通勤・観光・災害時など多様なシーンでの活用をイメージできます。バーチャル体験は予約制で、モックとパネルは自由に見学できます。大人から子どもまで楽しめる内容で、鉄道と空の移動をつなぐ近未来を身近に感じられます。(10/24更新)

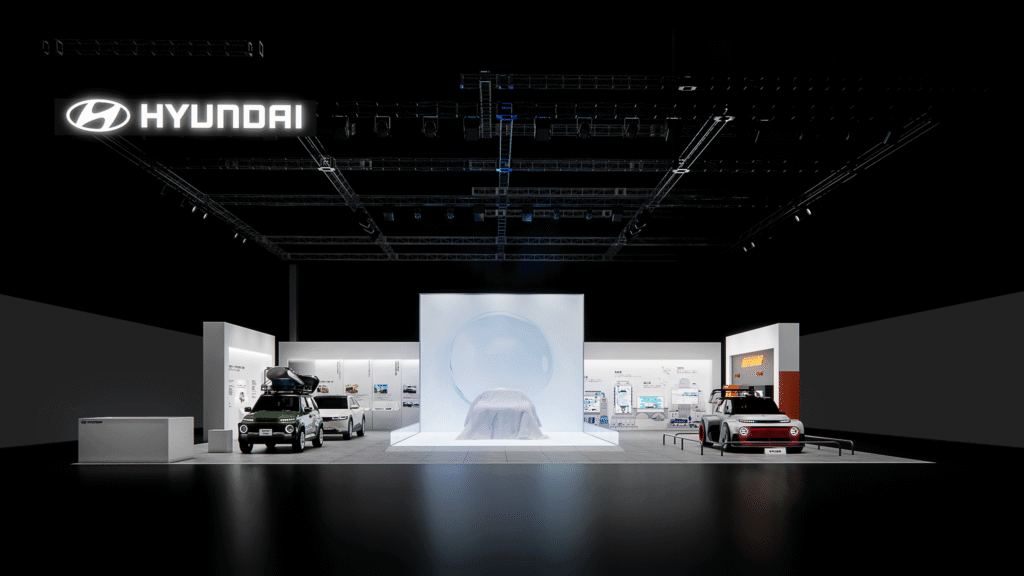

ヒョンデ(Hyundai Mobility Japan):初出展。水素電気自動車NEXO日本初公開と公道試乗—“Daring Moves for Hydrogen”

「Daring Moves for Hydrogen」をテーマに初出展。水素電気自動車「The all-new NEXO」を日本初公開し、燃料電池の進化や安全設計、実用航続の考え方を実車で体験できます。電動ラインアップはIONIQ 5 N、IONIQ 5、KONA、INSTER。Mobility Culture Programの公道試乗で走りと使い勝手を確かめられます。

はたらくモビリティでは中型電気路線バス「ELEC CITY TOWN」を展示し、静粛性や乗降性、運用時の充電ソリューションを紹介します。ブースでは、水素と電気を横断するエネルギーマネジメント、コネクテッド体験、先進運転支援の最新像をわかりやすく解説し、日本市場で展開中の充電・アプリ・サポートのサービス連携まで一体で案内します。日常の移動から地域交通まで、エネルギーとモビリティの関係を現場感覚でつなぎ、ヒョンデが描く次の一歩を来場者と共有する内容です。(10/16更新)

ヒョンデ 特設サイト https://www.hyundai.com/jp/brandstory/jms2025

ニチコン:テーマ「クルマのくらしに、エネパ!」V2Hとトライブリッドで“ためる・使う・分け合う”

次世代モビリティを起点に、家庭・車・再エネを結ぶ暮らし方をブース全体で体験できます。中心はV2H(Vehicle to Home)システム「EVパワー・ステーション(VSG3)」で、停電時の非常用電源や太陽光との組み合わせ運用までわかりやすく紹介します。新型の“高出力タイプ”急速充電器を含む充放電ソリューションや、家庭・車・太陽光・蓄電池を一体制御する「トライブリッド蓄電システム(ESS-T5/T6)」も展示します。駐車場や商業施設を想定した複数台充電の管理、課金・認証の仕組みも確認でき、事業者の導入検討に役立つ内容です。電動モビリティの電気をためる・使う・分け合うをリアルに体験できる構成で、日常と非常時の両面から“エネパ!”の価値を実感できます。(10/16更新)

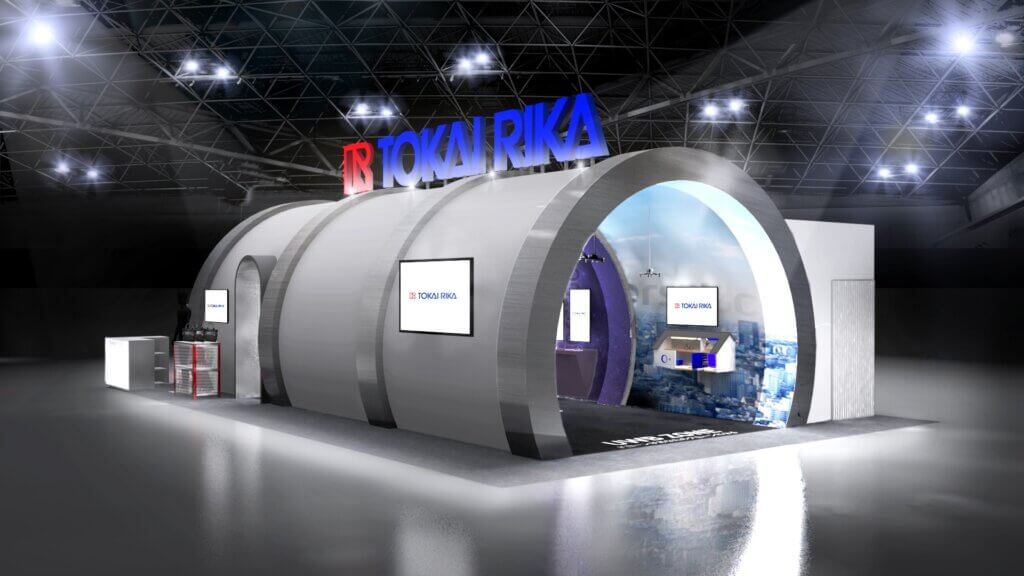

東海理化:会場にトンネルが出現?UWB×カーボンナノチューブ×マインドフルネス

ブースのコンセプトは「技術でつなぐ、豊かな社会へのトンネル」。電波・材料・感情推定の3領域を横断し、体験を通じて未来の暮らしをイメージした展示を行います。UWB(ウルトラワイドバンド)ゾーンでは、屋内でも高精度に位置や距離を測れる特性を生かし、ドローン配送や見守りなどのユースケースを紹介します。カーボンナノチューブゾーンでは、糸状材料への独自処理による熱電発電や温度検知をデモし、軽量・高強度・高導電といった利点を分かりやすく伝えます。マインドフルネスゾーンでは、心拍データからストレスや疲労の状態を可視化し、光や振動と連動した呼吸法で心身を整える流れを体験できます。さらに、アップサイクルブランド「Think Scrap」の新商品を会場販売し、資源循環とものづくりの楽しさにも触れられる構成です。(10/16更新)

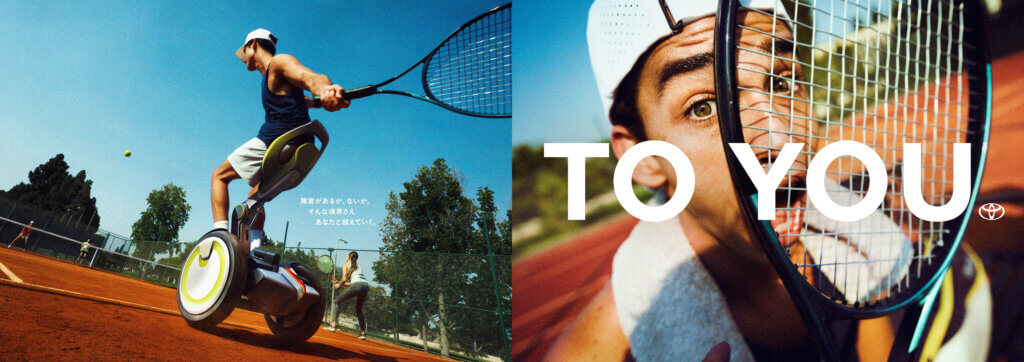

トヨタ自動車:目玉は「CENTURY」コンセプト。次の道を発明しよう—グループ横断で“つくる・動かす・感じる”を一体体験

「次の道を発明しよう」を掲げ、トヨタグループの歩みを起点に、乗用・商用・ロボティクスへ続く“道”を一体で体験できる構成です。目玉はショーファーブランド「CENTURY」のコンセプトモデルで、静かな乗り味や職人技に根ざした上質さを前面に出し、特設サイトと連動した世界観を楽しめます。

ブランドステートメント「TO YOU. TOYOTA.」のもと、来場者の感情を動かす展示演出を用意し、つくる・動かす・感じるをつなぐ物語を描きます。LEXUSは「Discover the Lexus life」を掲げたティザー映像と空間演出で、電動化とソフトウェアの次章を印象的に表現。会場全体では、グループ横断の“NEW PROJECT”を立ち上げ、歴史から未来へ連なる技術とデザインの方向性を体感できます。エネルギーや素材への配慮、移動体験の質向上に関する考え方も紹介し、日常の移動から特別な体験まで、次世代のトヨタらしさを知ることができる内容です。(10/14更新)

トヨタ 特設サイト https://global.toyota/info/jms2025/jp/

マツダ:ビジョンモデル世界初公開と新型CX-5—「走る歓びは、地球を笑顔にする」

出展テーマは「走る歓びは、地球を笑顔にする」。未来のマツダらしさを凝縮したビジョンモデルを世界初公開予定、藻類由来のカーボンニュートラル燃料や、走行とともにCO₂削減をねらう独自のCO₂回収技術を紹介します。7月に欧州で発表した新型「MAZDA CX-5(欧州仕様車)」は、世界で初めて一般向けに展示します。日本自動車工業会のプログラムでは、手動運転装置を備えた福祉車両「CX-30 SeDV」、合同展示の「RX-7」、次世代燃料を使うショーラン用「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept(12号車)」、公道試乗の「CX-60」「CX-80」を展開します。「Out of KidZania」では、砂型鋳造・磨き・塗装の職業体験を通じて、ものづくりの楽しさに触れられます。(10/14更新)

マツダ 特設サイト https://www.mazda.co.jp/experience/event/japanmobilityshow2025/

ヤマハ発動機株式会社:ワールドプレミア6機種。三輪の新提案モデル「TRICERA proto」

テーマは「感じて動きだす」です。人と機械の共鳴を軸に、電動化・ロボティクス・音の表現を横断して体験を設計します。ワールドプレミアは6機種で、自己帰還制御を磨いた「MOTOROiD:Λ」(モトロイド ラムダ)、三輪の新提案「TRICERA proto」(トライセラ プロト)、小型EV「PROTO BEV」、水素搬送を想定した「H2 Buddy Porter Concept」、創造性を拡張するeBike「Y-00B:Base/Bricolage」など注目を集めそうです。

e-AxleやHEV/PHEVユニット、電動車いす「NACTUS VS TRE-X」「ONE-MAX」も展示、移動支援の可能性を広げます。ヤマハ株式会社との連携ステージでは、初音ミクと電子楽器、立体音響「Sound xR」で没入感を高め、感性に働きかけるモビリティの方向性を分かりやすく伝えます。市販・競技マシンも交えた全16モデルで、走りの楽しさと安全・快適の両立をデモや解説で体験できます。(10/10更新)

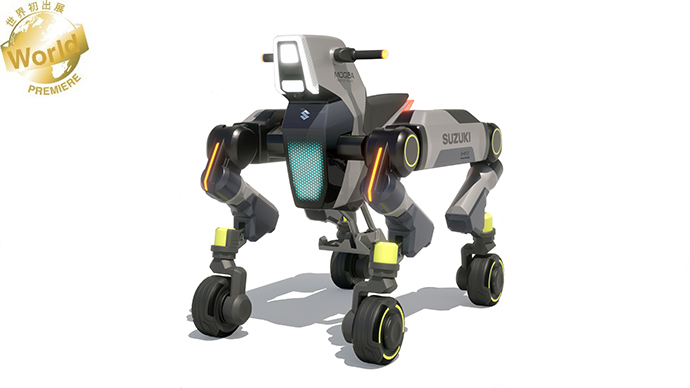

スズキ:By Your Sideで“身近な移動”を広げる—軽BEVから次世代四脚モビリティまで多彩なラインナップ

出展テーマは「By Your Side」。軽乗用BEVコンセプト「Vision e-Sky」(航続270km以上、2026年度内の量産を目標)や、共同開発の商用軽バン「e EVERY CONCEPT」、エタノール対応の「フロンクスFFVコンセプト」を展示します。

二輪では1970年代より人気を博したレジャーバイク「VanVan」をモチーフとしたBEV「e-VanVan」やインドで今年1月発表された「e-Address」、ペダル付折り畳み電動バイク「e-PO」、市販予定「GSX-8T/8TT」などをラインナップ。電動小型モビリティは次世代四脚モビリティ「MOQBA 2」や「SUZU-RIDE 2」を展示。セニアカー40周年や船外機60周年の記念展示、海洋ごみ対策「クリーンオーシャン」の取り組みなど、FFV船外機「DF60Aコンセプト」も紹介し、暮らしと仕事に寄り添う多層の電動化を体験できます。ブースではスーパーキャリイ荷台を使った用品販売や、GSX-R1000Rのフルバンクフォトスポットも設けます。次世代燃料ではCBG(圧縮バイオメタンガス)の取り組みや、船外機のマイクロプラスチック回収装置も展示されます。(10/10更新)

スズキ 特設サイト https://www.suzuki.co.jp/car/entertainment/mobilityshow/2025/

日産自動車:新型エルグランド世界初公開と“Re:Nissan”の現在地

プレスデーで2026年度発売予定の新型「エルグランド」を世界初公開。電動化と知能化を軸に据えた「Re:Nissan」の進捗を示します。

日本向けに外観と足まわりを見直し、Google対応インフォテインメントやV2Lを備えるアリアの改良型を披露し、リーフ、欧州向けの新型マイクラ、中国発売のN7とあわせて最新EV群を一望できる展示となります。体験企画「NISSAN ENERGY POWER MISSION」では、蓄える・運ぶ・分け合うをテーマにエネルギーマネジメントの新しい暮らしを体感できます。さらに、今季フォーミュラE王者マシンの展示も加え、技術と走りの両面からブランドの現在地を立体的に伝えます。プレスカンファレンスは10月29日10時40分開始予定です。(10/10更新)

豊田合成:高分子でつくる未来の移動と暮らし—FLESBYとスマートウェア

高分子の可能性で移動と暮らしをつなぐ方針のもと、ゴムやプラスチック分野の強みを活かした将来技術と体験型展示を並べます。コンセプトモデルでは、やわらかな外装で人に優しい都市移動を狙う「FLESBY HY-CONCEPT」や、生活空間に近い乗り物発想の「Welpit」を掲げ、快適性と安全性、脱炭素の観点を両立させます。

日本自動車工業会の「Tokyo Future Tour」には、薄型・高効率・柔軟性を備えたペロブスカイト太陽電池の応用製品「スマートウェア」を出品し、曲面や衣類への実装アイデアを紹介。災害時の活用も見据え、再エネ活用とモビリティの関係を来場者と一緒に考える場を用意します。ブースでは素材技術のサーキュラー化や軽量化、静粛や乗り心地への寄与も解説し、サンプル部材に触れて理解を深められます。子どもから技術者まで楽しめる体験を通じて、未来のモビリティと暮らしをつなぐ高分子の役割を実感できる内容です。(10/10更新)

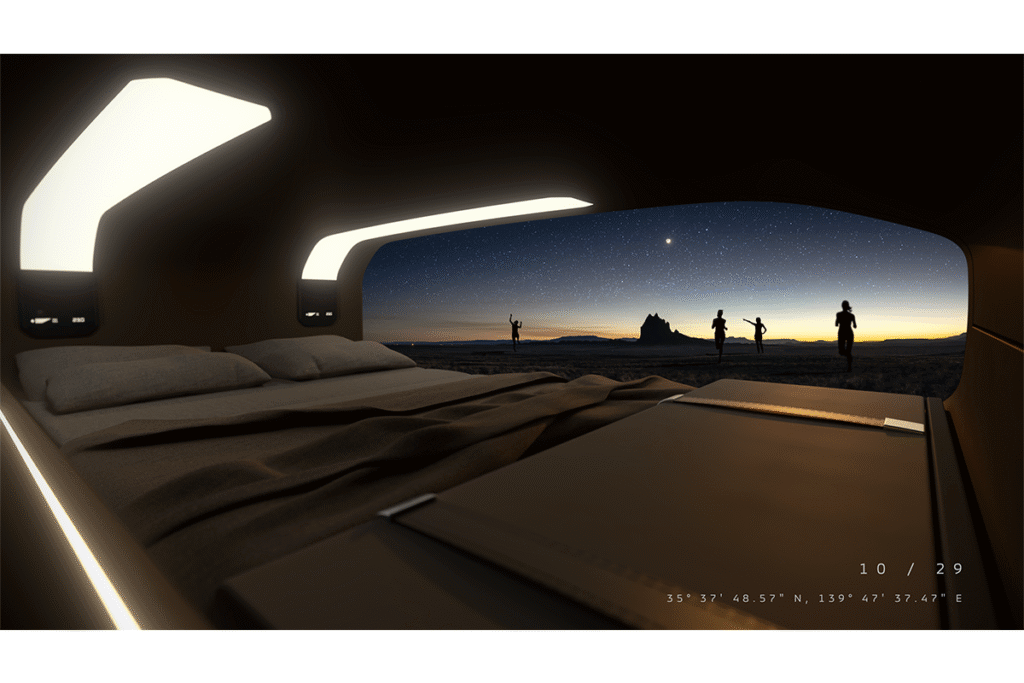

トイファクトリー:公式「スター・ウォーズ」キャンピングカーとスプリンターベースで“動く居住空間”を更新

公式ライセンスの「スター・ウォーズ」キャンピングカーを世界初公開。ダース・ベイダーやデス・スターを想起させる意匠を内外装へ織り込み、限定5台の特別モデルとして希少性と完成度を両立させます。併せて、メルセデス・ベンツ・スプリンターを土台にしたWEINSBERG「CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]」を展示し、4名乗車・4名就寝、キッチンやシャワー、トイレまで備えた“走るスイートルーム”の快適さを体感できる構成です。正規輸入「A.I.M」スキームの強みも踏まえ、旅・日常・非常時を跨ぐモビリティライフの選択肢を広げます。(10/10更新)

Honda:陸・海・空・宇宙までを繋ぐ“夢のモビリティ”と世界初4モデル

Hondaは、四輪・二輪・パワープロダクツから航空・宇宙までを横断する展示で、技術の現在地と実装ロードマップを示します。核となるのは世界初公開の4モデルで、Honda 0シリーズの新型プロトタイプ(SUV)、四輪小型EVプロトタイプ、電動二輪コンセプト、Honda e-MTBプロトタイプです。量産・市販ではe:HEVを進化させた新型PRELUDEと軽EV N-ONE e:、CR-V e:FCEV、CB1000F/同SEなどを並べ、電動化と“操る喜び”の両立を訴求します。

海では大型船外機BF350とボート模型、空ではHondaJet Elite IIインテリアモック、宇宙では再生可能燃料を志向する「サステナブルロケット」実験機を紹介し、ライフサイクルでの環境負荷低減と新領域挑戦の両面を具体化します。すべての展示物については10月29日のプレスデーで発表されます。

Honda 特設サイト https://global.honda/jp/japan-mobility-show/2025/

三菱自動車:冒険心を呼び覚ます「FOREVER ADVENTURE」と電動×四輪制御の実装力

ブランドメッセージ「FOREVER ADVENTURE」を掲げ、独自の電動化技術・四輪制御・耐久信頼性・快適性を一体で訴求します。快適な居住性と力強い走破性を備えるオールラウンドミニバン「デリカD:5」、扱いやすいサイズにタフさと愛着のあるデザインを凝縮した「デリカミニ」、高い堅牢性とSUV並みの快適性・操縦安定性を両立するピックアップ「トライトン」、環境性能と走行性能を高次元で両立し蓄電池としての価値も提供する電動クロスオーバーSUV「アウトランダーPHEV」など、冒険スタイルに合わせたラインアップで体験価値を示します。運転支援が高度化する時代にあっても“自ら操る歓び”を核に据え、悪路や天候を問わず安心して走れるモビリティライフを明確にします。

さらに、将来技術を盛り込んだコンセプトや純正アクセサリー、カーライフ提案の最新情報を届ける特設サイトを開設し、継続的に情報発信されるようなので注目しましょう。

三菱自動車 特設サイト https://www.mitsubishi-motors.com/jp/brand/jms2025/

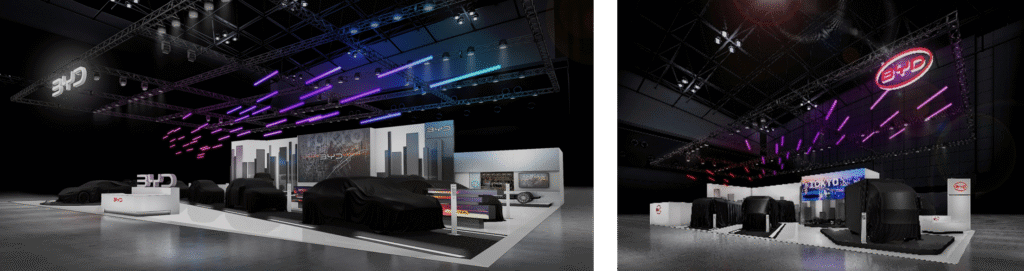

BYD Japan Group:One BYDで乗用・商用を横断—ワールドプレミアを含む最新EV群

乗用車部門と商用車部門を束ねる「One BYD」で、電動化の現在地と日本市場での取り組みを横断的に示します。乗用車はテーマ「BYDは、これからの当たり前に。」の下、計8台を展示し、ワールドプレミア1台とジャパンプレミア3台を含む構成です。

DOLPHINは最小クラスのハッチバックEVとして安全装備を標準化し、SEALはバッテリー一体構造「CTB」で剛性と効率を両立、SEALION 7は先進安全と快適性を高水準でまとめます。商用車は「BYD商用車が届ける電動テクノロジーの世界」を掲げ、計5台を展開。

ワールドプレミア2台とジャパンプレミア1台に加え、中型EVバスJ7や大型EVバスK8を通じ、薄型大容量ブレードバッテリーによる車内空間・航続のメリットを示します。特設サイトで情報更新を順次行い、ブランドビジョンと最新技術を伝えます。

BYD 特設サイト https://byd.co.jp/e-life/event/jms2025/

ジェイテクト:Joyful Mobilityで“操る・暮らす”をワクワクに—転舵・駆動統合やPairdriverを核に

テーマ「Joyful Mobility, Fun Living」を掲げ、移動と生活の価値を同時に高めるソリューションを体系的に示します。ショーエリアでは映像演出で未来のモビリティ社会像を提示し、ノウエリアでは技術と人に焦点を当てて理解を深めることができます。低床・広空間を可能にする転舵・駆動統合ユニット、介入の自然さを両立する自動操舵ソフトウェアPairdriver、完全格納型ステアリングコラム、LEXUS RZで採用のステア・バイ・ワイヤなど、“操る”を再定義する技術群に触れることができます。

商用車向けでは日野プロフィア/セレガに標準装備のコラム同軸操舵アクチュエーターを通じて運転負荷低減と安全性向上を示します。蓄電分野は高耐熱リチウムイオンキャパシタ「Libuddy」、ドローン用フライトコントローラーを紹介し、太陽光×水素のCNソリューションまで裾野を広げます。

一般社団法人日本自動車連盟(JAF):JAF MISSION BASEで“安全・安心”の最前線を示す—災害支援車とミッション展示

テーマ「JAF MISSION BASE」を掲げ、未来のJAF基地をモチーフに“安全・安心”を支える活動の全体像を示します。会場では屋内展示としては初の「JAF災害支援車」を公開し、ロードサービス隊員とMCによる実演ステージで救援の流れや装備のポイントを具体的に伝えます。あわせて、ミッション形式のパネルでJAFロードサービスの強み、特別支援隊や新設部隊の役割を解説し、地域課題への向き合い方を明確にします。来場者向け施策として、指定ハッシュタグ投稿で非常用口笛やライトなどをまとめた「エマージェンシーボトル」を進呈するキャンペーンを実施し、会員は公式アプリのクーポン提示で「メタルキーホルダー」を受け取れる企画も用意します。JAFの社会的ミッションを、展示・実演・参加型施策の三層で体験できる内容です。

メルセデス・ベンツ:五感で味わう“Feel the Mercedes”—AMG初のEVコンセプトと新世代電動モデル

テーマは「Feel the Mercedes」。来場者の感性に響く映像・音・空間演出でブランド体験を深める構成です。見どころは、AMG専用EVプラットフォーム「AMG.EA」を用いた「CONCEPT AMG GT XX」のアジア初公開で、電動時代のパフォーマンス像を力強く打ち出します。市販車領域では、独自OS「MB.OS」を完全搭載する初のモデルとなる新型「The all-new electric CLA」と、伝統的意匠を受け継ぎつつ電動ならではの顔つきを与えた新型「The all-new electric GLC」を日本初披露します。

ラグジュアリーと没入型体験を融合したバンの未来像「Mercedes-Benz Vision V」を初披露し、2026年に始動する電動バン用アーキテクチャ「VAN.EA」とともに次の移動体験を味わえます。

メルセデス・ベンツ 特設サイト https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/campaigns/japan-mobility-show-2025.html

日野自動車:商用EVと次世代バスで“移動の課題”に挑む—初展示5台 コンセプトカー「ポンチョドット」

企業ミッション「人、そして物の移動を支え、豊かで住みよい世界と未来に貢献する」を軸に、社会課題の解決を見据えた車両とソリューションを横断で示します。展示は全6台(初展示5台)。

小型BEVトラックを基に自動運転先進技術を盛り込むコンセプト「ポンチョドット」、幹線輸送を想定し自動運転レベル4相当デバイスを備えた燃料電池大型トラック「プロフィア Z FCV(L4コンセプト)」、約20年ぶりにデザインを刷新し2026年春ごろ発売予定の大型観光バス「セレガ」、2026年夏ごろ発売予定の小型BEVトラック「デュトロ Z EV」、2026年内発売予定の中型トラック「レンジャー」を中心に構成します。2019年ダカール参戦のレンジャーも並べ、すべての展示車両で搭乗体験の場を用意します。会場では、地域交通の担い手不足や運行安全に向けた提案として、バス車内事故防止などのソリューションも取り上げ、電動化・自動運転・安全技術を結んだ近未来の商用モビリティ像を明確にします。

日野自動車 特設サイト https://www.hino.co.jp/japanmobilityshow2025/

いすゞ自動車・UDトラックス:「『運ぶ』で描こう、みんなの未来。」で商用モビリティの選択肢を広げます

テーマを「『運ぶ』で描こう、みんなの未来。」とし、商用モビリティの未来像と実装に向けた技術群を横断的に示します。縦型フレームを核に用途拡張と部品循環をねらう新コンセプト「VCCC(Vertical Core Cycle Concept)」、軽油・天然ガス・水素・合成燃料など複数燃料に対応する「マルチフューエルエンジン」を披露します。小型BEV「エルフEV」ベースの塵芥車は電動PTOを採用し、静粛性と排出低減の両立を示します。約10年ぶりに外観刷新した大型「ギガ」は右左折時のプリクラッシュブレーキや巻き込み抑制、車輪脱落予兆検知など安全装備を拡充し、25トン低床3軸仕様の積載効率も打ち出します。

UD側は大型トラクタ「Quon GW 6×4」(GH13・390kW/2,601Nm、ESCOT-Ⅶ、アクティブステアリング)に加え、新興国向け「Quester(2026年モデル)」のワールドプレミアを行い、稼働率とTCO最適化を訴求します。さらに、フルフラットBEV「エルガEV」を基にした自動運転バス、ピックアップ「ISUZU D-MAX(含むEV)」も展開し、公式プログラム連動展示(救助工作車・ダンプ・南極観測用雪上車など)で“はたらくモビリティ”の社会的役割を伝えます。

いすゞ自動車 & UDトラックス 特設サイト https://www.isuzu.co.jp/jms/2025/

トピー工業株式会社:超大型ホイールを模したフォトスポット登場

総合ホイールメーカーとしての強みを軸に、乗用車・商用車向けのスチール/アルミホイール計18点を展示します。ブースはホイールを想起させるリング形状を取り入れ、臨場感のある導線と演出で来場体験を高めます。壁面ビジョンでは会社概要や製造工程の映像を上映し、材料・成形・検査に至る品質づくりの要点を分かりやすく伝えます。新製品の特徴はプロジェクションマッピングで提示し、技術の狙いとメリットを短時間で理解できる構成とします。さらに、鉱山機械用の超大型ホイール「SGOR(Super Giant Off the Road Rim)」を模したフォトスポットを用意し、座って撮影できる体験で“輪”のスケール感を実感できるものになるということです。

自動車整備人材確保・育成推進協議会:本物のクルマと工具で“未来の自動車整備士”体験

自動車整備の魅力と社会的意義を、子どもと保護者に向けて体験型で伝えるブースです。国家資格である自動車整備士の役割を背景に、4つのプログラムを用意。小学生向けの「点検・整備体験」(30分・要予約)では、エンジンやタイヤ、ライトのチェックをインストラクターと一緒に進めます。未就学児〜小学生対象の「ボルト・ネジ締め付け体験」(20分・予約不要)は工具の使い分けを学べます。小学生向け「エンジン分解・組立体験」(30分・要予約)は本物のエンジンに触れる機会です。「大型車ホイールナット緩み点検体験」(10分・要予約)では点検ハンマーを用いた安全確認の流れを身につけます。国土交通省と連携し、会期前後には各地域での整備体験イベントも順次展開します。

Carstay:EVキャンピングカー「moonn.」と“可動産”キットで動く拠点の未来を提案

バンライフのプラットフォームを運営するCarstayは、EVと自動運転が広がる社会でキャンピングカーを“可動産(動く拠点)”として活用する構想を打ち出します。日本初の自社開発EVキャンピングカー「moonn.」実車と、最短2時間でハイエースを簡易車中泊仕様へ変える組み立て型キット「SAny.KIT」を並べ、観光・日常・非常時を横断する使い方を提示します。会場では2035年の都市生活を描くコンセプトアート「Carstay2035」や実車による疑似体験を用意し、平時は旅やリモートワークの拠点、災害時は移動型シェルターとして機能する二重の価値を伝えます。