【取材】香川から世界へ!「かがわスタートアップフェスタ2025」地方発スタートアップの着眼点、高校生・大学生の挑戦を取材しました

香川発のスタートアップの祭典「かがわスタートアップフェスタ2025」〜スタートアップと描く香川の未来〜 がサンポート高松の高松シンボルタワーにて9月14・15日に開催されました。15日には地元スタートアップ企業や学生によるPRブースが出展されていて、瀬戸内・香川ならでは視点や、地元の学生ならではの商品開発など“地域に根差し、世界へ挑む”香川らしい取り組みが光っていました。「地方から起業、学生起業は夢ではないのか?」の疑問が希望にかわるレポートをお届けします。

※2025年9月15日取材

地元スタートアップ企業や学生によるPRブースで、地方ならではの着眼点が見えてきました

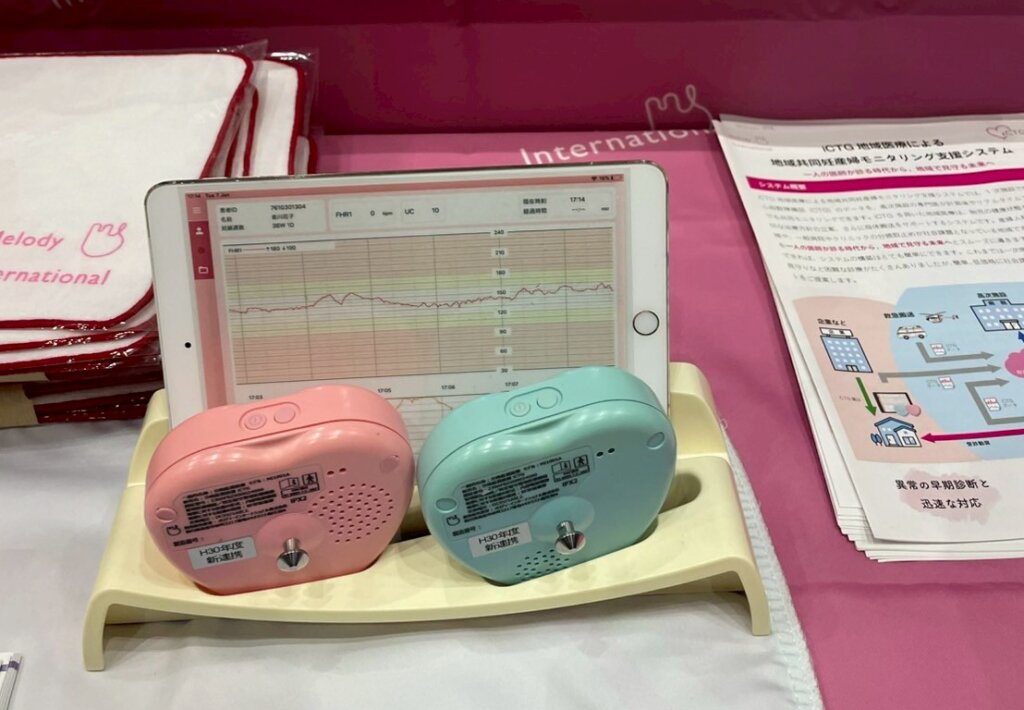

国内初!小型でコードレスなモバイル胎児モニター「iCTG」

従来大型機器であった分娩監視装置を、小型・軽量・コードレス化で妊婦の移動を制限しない形で開発したのが、国内初のIOT型胎児モニター「iCTG」。ブースを出展していたのはメロディ・インターナショナル株式会社です。

このモニターはふたつのトランスデューサで構成されています。

・ピンクのハート型:胎児心拍計(FHR)超音波トランスデューサ

・ブルーのハート型:外測陣痛計(TOCO)陣痛トランスデューサ

妊婦のお腹に装着するだけで、胎児の心拍数と妊婦のお腹の張りをリアルタイムで測定可能。従来の大型機器だと妊婦がトイレや食事などの移動のたびにつけ外しが必要でした。「iCTG」なら装着したまま移動することができて、妊婦と医療従事者の双方の負担を大きく軽減します。

さらに、これまでは紙にプリントアウトされていたデータをオンライン管理に切り替え、インターネット上で閲覧できる仕組みを実現しました。

香川大発のベンチャーが医師不足を救う!周産期遠隔医療プラットフォーム「Melodyi」

スーツやシャツ姿のブース出展者の中で、ひときわ目立っていたブータンの民族衣装を着たメロディ・インターナショナルの担当者さん。実はこの技術、ブータンで導入されているのです。

山岳地帯に国土があり、地理的制約によって患者が病院に到達するまでに時間がかかり、病院・医師不足が深刻なブータン。2021年から合計55ユニットが導入され、46の病院で活用されています。コロナ禍でさらに通院が困難になった際も大いに役立ち、ブータン国王第二子出産の際にもこちらの「iCTG」が活用されたそうです。

「香川大学発スタートアップとして、わたしたちは離島や医療過疎地における産科医療の問題、さらにはJ-Startup認定企業として世界の発展途上国での“産科医不足“の課題に向き合ってきました。その解決策として「iCTG」と周産期遠隔医療プラットフォーム「Melodyi」を開発・製品化して、周産期の遠隔医療の普及に貢献しています」

「iCTG」で計測されたデータは「Melodyi」のクラウドサーバーに保存され、大量の計測紙の管理やコストもかからず、医師やナースステーションでリアルタイムに閲覧ができます。緊急搬送中の救急車両やドクターヘリに搭載することで、搬送先の病院での受け入れ態勢をスムーズに整えることもできるそうです。

そもそもこの取り組みは、瀬戸内の離島に暮らす妊婦さんが「安全に出産できる地域だ」「近隣の医療機関との連携がある」と思えるようにということからスタートしました。創業者の尾形さんは香川県で産婦人科用の電子カルテを開発後、周産期医療での課題を感じていたそうです。香川大学にはCTG(胎児の心拍・陣痛計測値)の基本原理を発明した原量宏先生がおり、香川大学医学部附属病院や同医療情報部、大学院地域マネジメント研究科などと協力し、産学協同で開発に取り組み、 発展途上国などで実証事業を展開してきました。

2025年から量産がはじまり、製品価格の低下が実現し導入国は現在の日本・世界あわせて16カ国に拡大。今後も導入を希望する国があるそうです。瀬戸内の島々の妊婦さんのニーズから生まれた技術が、世界の妊婦と赤ちゃんの安心安全につながっています。

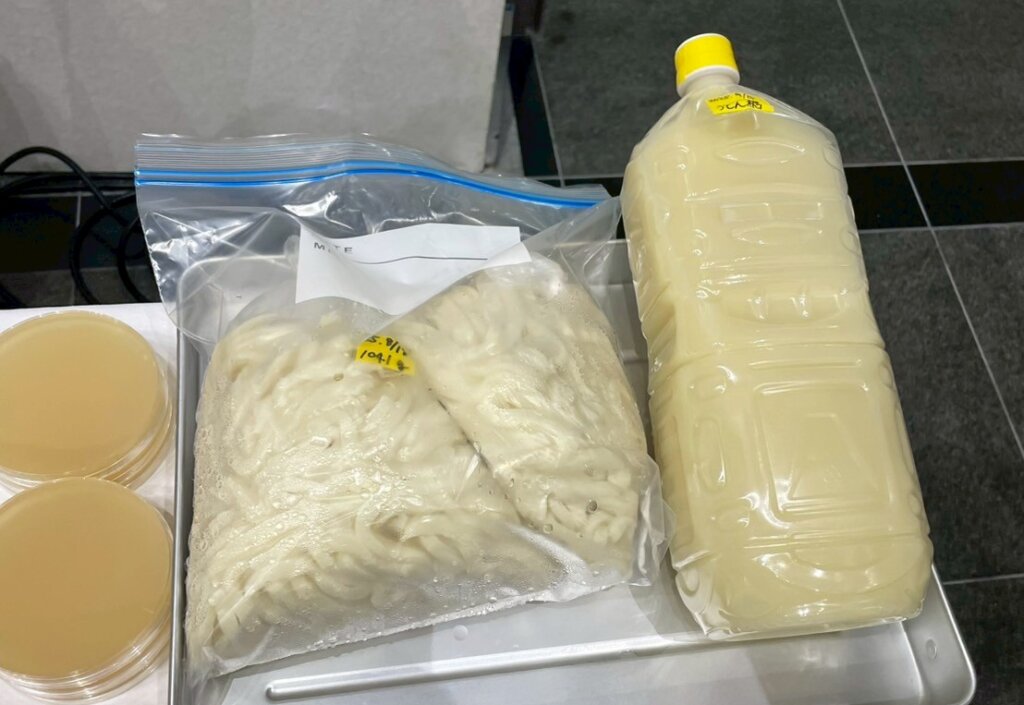

廃棄うどんが“和紙”や“うちわ”に変身/微生物のちからでものづくり

香川大学農学部応用微生物研究室の挑戦が、地域と社会を変える

香川県民のソウルフード「うどん」。廃棄されるうどんから紙をつくる。微生物の力を借りることで、実現できるそうです。会場では実際に完成した“微生物紙”や、その紙で作られた丸亀うちわが展示されていました。

ご説明いただいたのは田中直孝先生。微生物の基礎研究を土台に応用に繋げる研究をしていて、最終的には「微生物をつかって物質生産をすること」を目指しているそうです。

目に見えない小さな微生物の無限の可能性を感じている

15年前から微生物を使ったセルロース膜を用いた紙作りを行い、学生たちに目にみえる形で微生物の可能性を身近に感じてもらっていました。やがて「自分の研究を通じて地域貢献がしたい」という思いが強まり、香川でのうどんの廃棄、食品ロス問題に着目。「廃棄うどんを糖化し、微生物培養に利用して紙をつくる」というアイデアにたどり着きました。

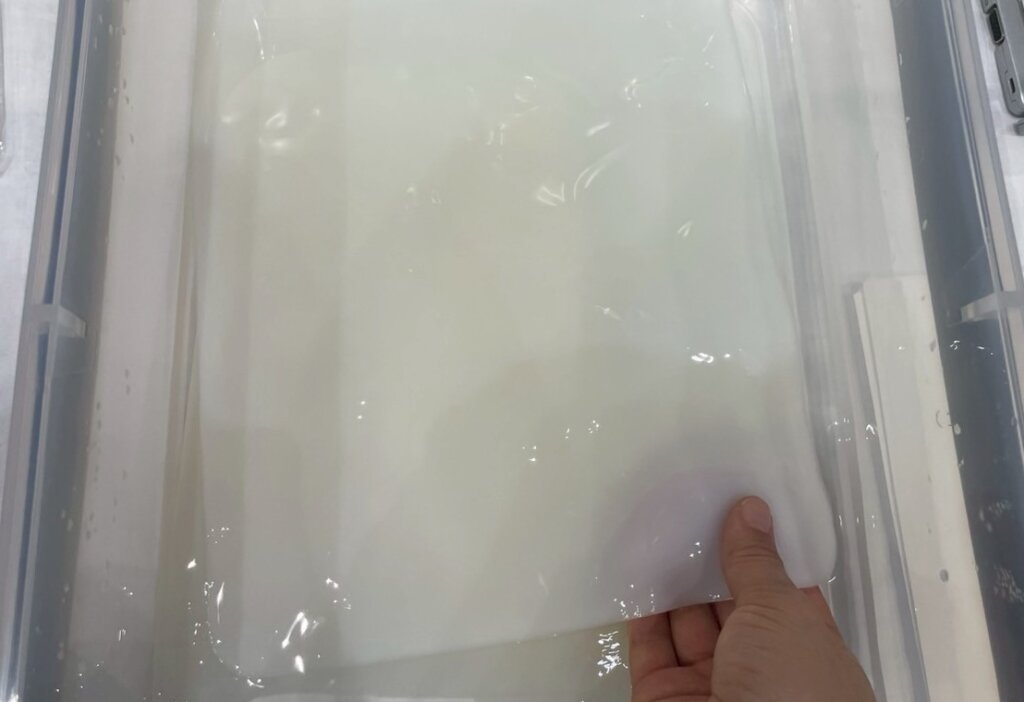

うどんを液体状にして、酵素を入れ、微生物と栄養を入れて培養。するとセルロース膜ができます。

手を洗って触らせてもらいました。ヌルヌルとしていて、しっかり厚みもありとても丈夫そう。

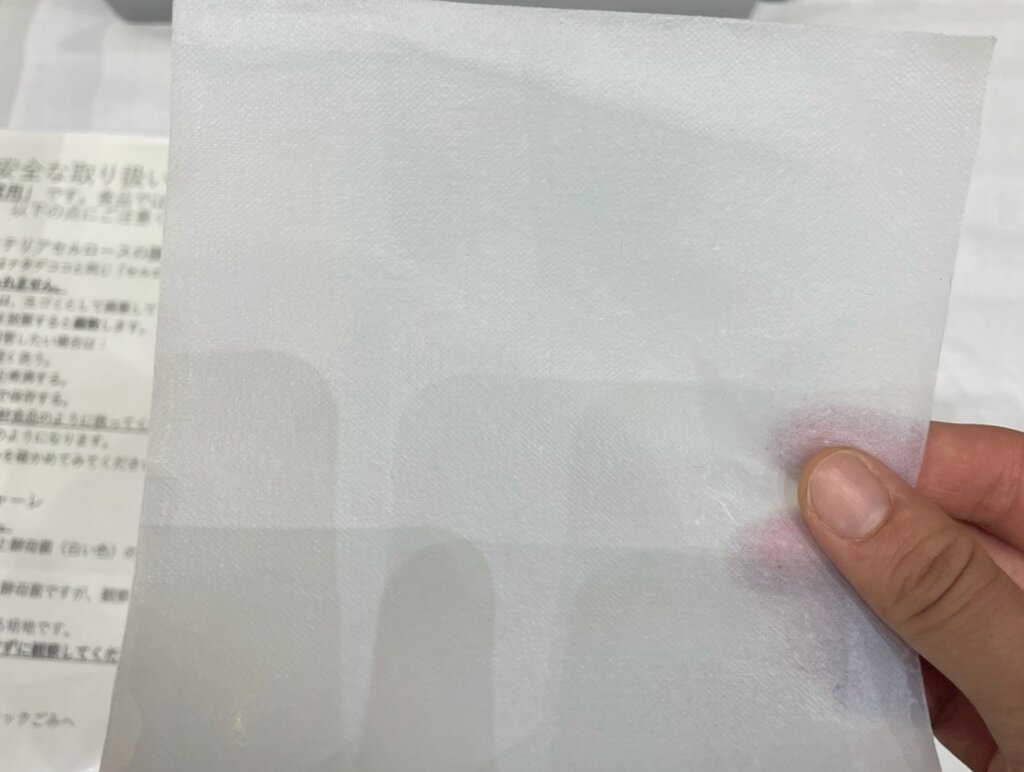

乾燥させるとこんな紙ができあがります!

軽量かつ、水に濡れても破れないという微生物紙の特性を利用して、香川県の伝統産業である丸亀うちわにすることを思いついたそうです。

しかも、その生産には地元の福祉施設の利用者さんに携わってもらい、福祉施設内で微生物培養を行っています。最初は微生物を触ったことのない方々が、均等な紙をつくるのに試行錯誤があったそうです。研究の結果良い条件を見つけることができ、安定生産ができるようになりました。

福祉施設の仕事にはバリエーションが少ないという社会課題の解決にもつながっているそうです。

「うどんの廃棄」と「福祉施設の仕事の選択肢不足」といった地域課題を、微生物の研究を通して同時に解決している点が大きな魅力だと思いました。

高校生が食品ロスに挑む!“もったいないキウイ”のマドレーヌ

商業高校×農業高校のタッグが生んだアップサイクルスイーツ

スタートアップPRブースの一角に、学生服でプレゼンをする高校生の姿がありました。

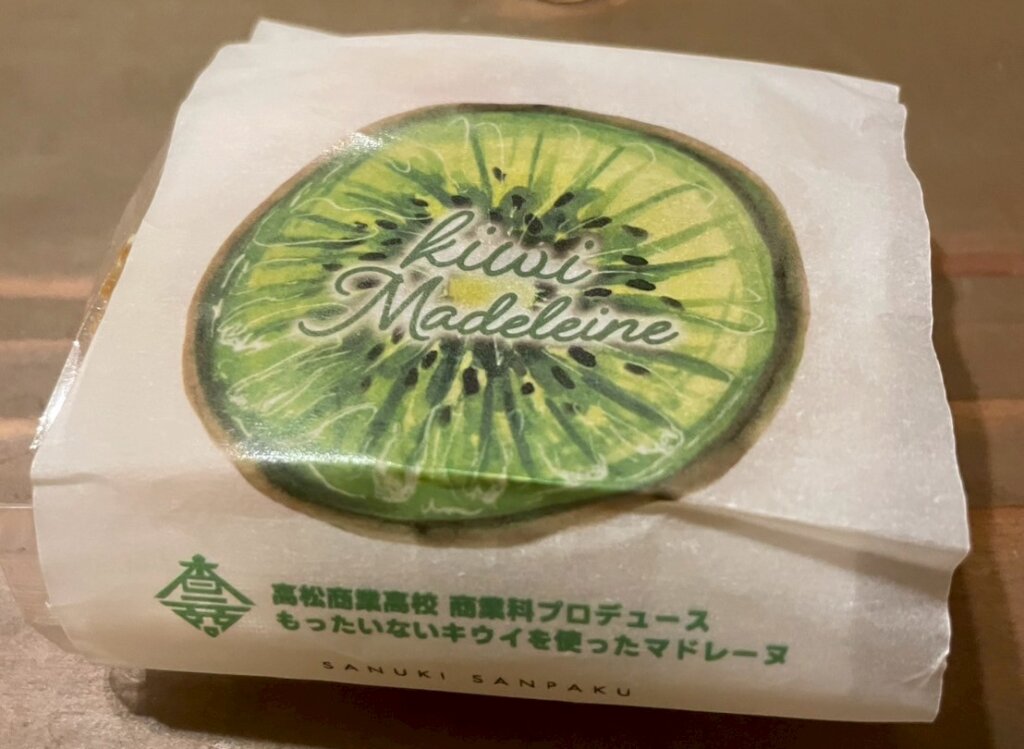

高松商業高等学校 商業研究部さんの“もったいないキウイ”を利用した「キウイマドレーヌ」の紹介と販売です。

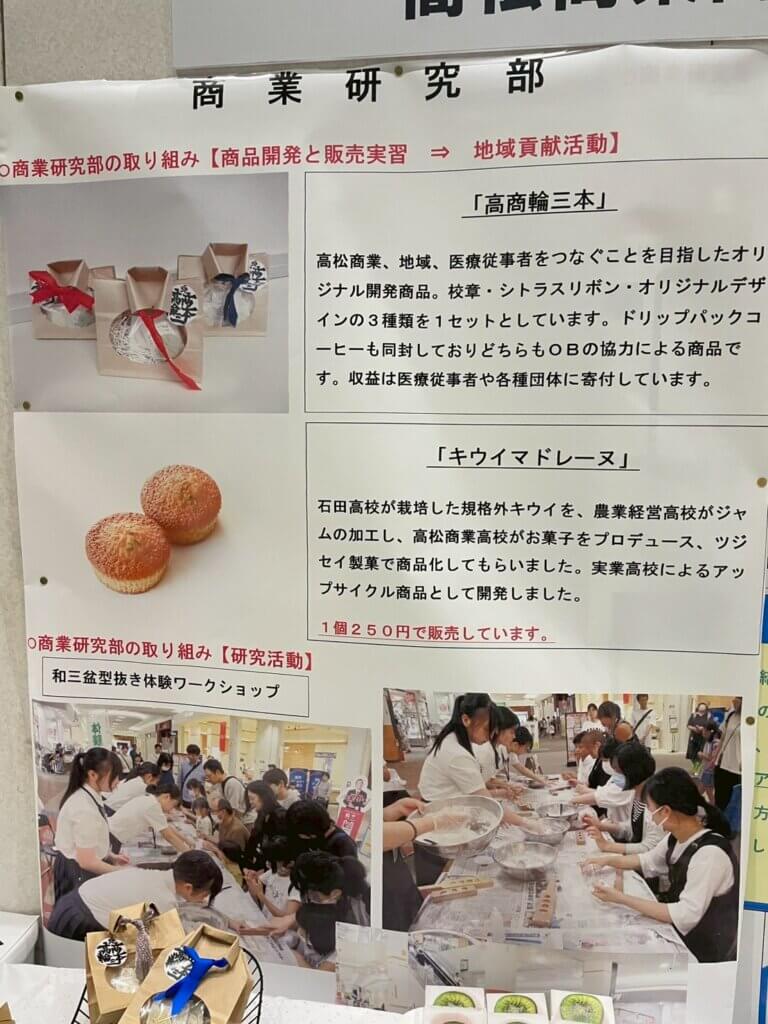

このプロジェクトは高校同士の連携から生まれました。

・キウイの栽培から規格外のものを提供:讃岐市の石田高校

・ジャム加工:綾川町の農業経営高校

・商品企画・販売:高松商業高校

・菓子製造:ツジセイ製菓

廃棄されるはずのキウイをアップサイクルし、農作物の廃棄ロスを削減し、地域連携することで新しい商品が誕生しました。

価格は1個250円。実際に購入して食べてみると、キウイの味が爽やかなアクセントになっていて、とても美味しいマドレーヌでした。

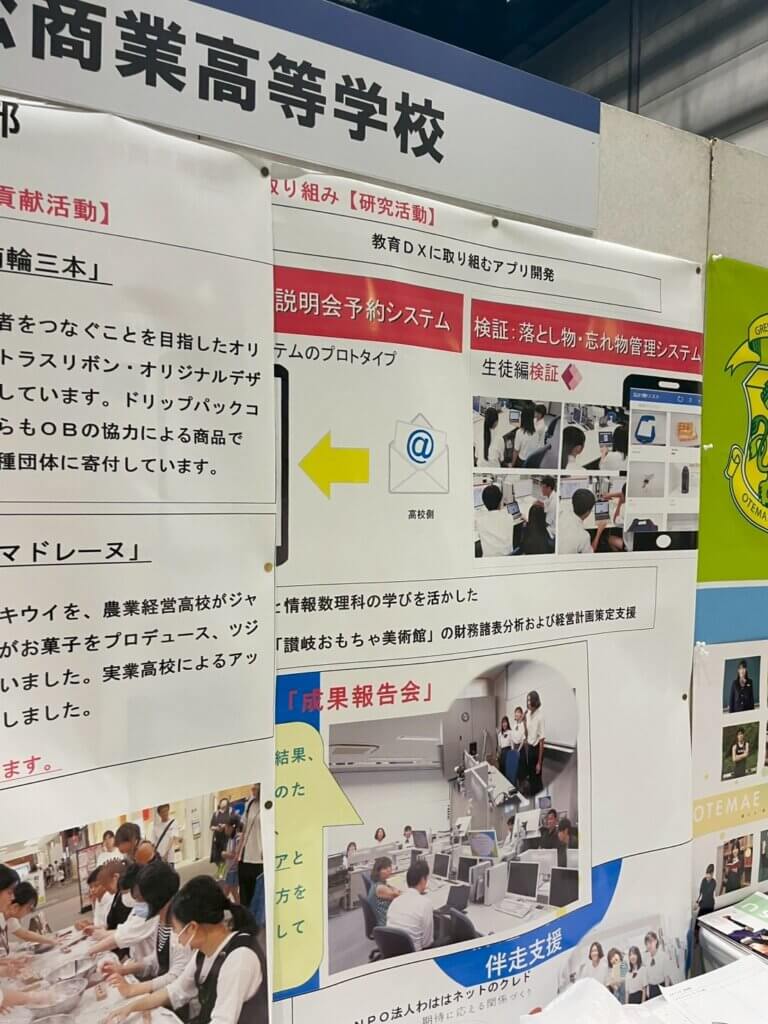

高松商業高校では他にも「落とし物・忘れ物管理システム」のアプリ開発など、身近な課題からところから着想を得て、商品・サービスを生み出す取り組みを実践。高校生らしい柔軟な視点や発想を形にし、実際に商品として販売するなど成果は高校生の枠を超えています。

地方からでも学生起業は夢じゃない!スタートアップフェスタで見えてきた希望

学生起業のリアル/香川大学起業部、OBの活躍

香川大学起業部のブースでは、次のようなビジョンを掲げていました。

・ビジョン:起業という選択肢が身近にある香川

・ミッション:友達の友達は企業に関わっている環境をつくる

・目標:3%の香川県の学生が起業部に所属して活動をしている状況になること

「香川県という起業をするという選択肢がない不利益に溢れる環境を変えることが活動意義である」というメッセージも印象的です。

現在の部内では本気で起業を目指すプレイヤー7名、事業のサポートをおこなうクリエイター13名が所属。能登ボランティア・万博への出展・中小企業家同友会参加・知事や行政とのイベントなど幅広いフィールドで活動しています。

実際に起業部発の事業としては2社あるそうです。

・合同会社Biryoku

採用系:香川大学生と県内企業の橋渡しを行う交流会事業、インターンシップ事業

教育系:香川大学生と中学生の家庭教師マッチングスペース、インドネシア人を対象としたオンラインの日本語学校

このBiryokuの代表である藤澤さんは、香川大学起業部の初期メンバーであり、かがわスタートアップフェスタのトークセッション「私が起業するって言ったら?」にも登壇していました。

・合同会社SOMARe

香川大学生が設立した合同会社。推薦入試や総合型選抜で香川大学を目指す高校三年生を対象とする塾を運営

その他にも、起業部で防災のカードゲームを制作したり、それをつかった講習会を行ったりと、OBOG・現役生ともに様々な分野で活躍されていることがわかりました。

「ならでは」の視点が生まれる、地方のスタートアップ

今回イベントを訪れるまでは、地方からの起業は夢があるけれど、実際どのくらいリアルなんだろう?という疑問がありました。実際に会場で見たのは、瀬戸内の課題解決から世界に広がる医療技術、地元の大学や高校の先生・生徒たちが、自分たちの地域の身近な問題を解決して製品化している姿でした。廃棄うどんを資源化し、伝統産業や福祉の分野を巻き込む研究、高校生による食品ロス削減のアップサイクル商品開発、大学生による起業の実践まで、香川ならではの視点から試行錯誤を重ねて新しいビジネスが生まれてきています。

その地方だから見える課題があり、それを解決するべくユニークな発想が生まれる。地方での起業は決して夢物語ではなく、その土壌は確実に育っているという希望がもてるイベントでした。

「地方だからできること」を武器に、香川から世界へ。スタートアップの芽は確実に育ち、未来を動かす力へと変わり始めています。