【取材】あなたは“エッジテック”を知っていますか?「EdgeTech+ West 2025」私たちの生活にも関わるエッジテックを扱う展示会で勉強してきました

グランフロント大阪北館・コングレコンベンションセンターで2025年7月24日・25日に開催された、「EdgeTech+ West 2025」のレポートをお届けします。

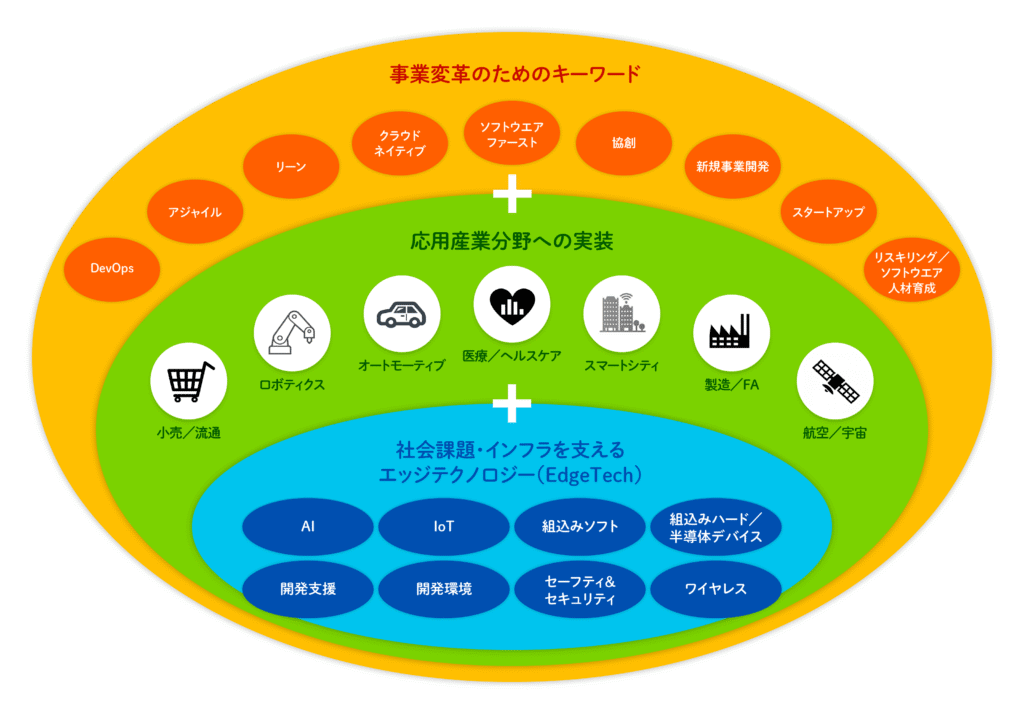

エッジテックとは”その場(エッジ)で直接動作する技術”

「エッジテック(Edge Technology)」とは、コンピュータやAIが、クラウド(遠くの大きなコンピュータ)ではなく、IoT機器やロボット、カメラなど、 ”その場(エッジ)で直接動作する技術” のことです。たとえば、監視カメラが人を見てすぐ判別するAIや、スマートスピーカー、自動運転カーなど、人やモノの近くでリアルタイムに判断・処理する仕組みですね。

1986年にスタートした「EdgeTech+」の歴史

「EdgeTech+」はMST(Microcomputer System & Tool Fair)として1986年にスタート、その後2000年に「組込み総合技術展 (Embedded Technology Expo)」となり、現在は”事業変革期を迎えた今、エッジテクノロジーに新たなプラスで顧客起点の価値創出を実現するイベントへ”へと進化した形で開催されています。

来場者は昨年から5.78%増

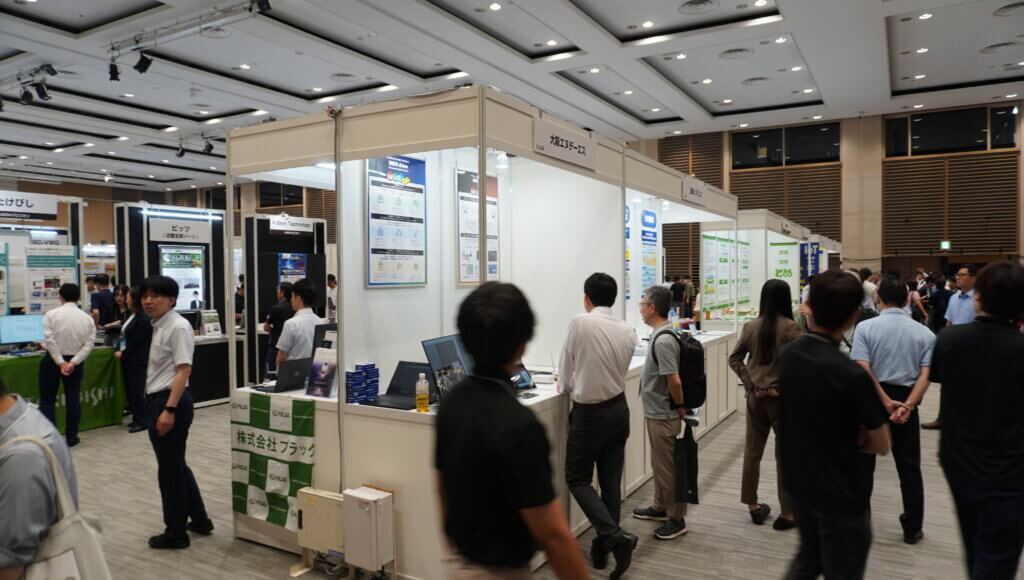

公式サイトによると7月24日は2,978名、25日は3,247名、合計6,225名の来場者数でした。2024年の5,885名に比べて5.78%増です。ビジネスマンと、大学生と思われるカジュアルな服装の方がグループで見学している様子が目立ちました。来場者・出展者ともに日本語以外の言語で話す方も姿もちらほら見られました。

昨年(2024年)の取材の様子はこちら

会場は、アクセス至便で白基調の明るい雰囲気

グランフロントの地下1階にある「ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター」です。駅直結でアクセスがとても便利な会場です。どんな会場か気になる方はこちらをぜひご覧ください。

A〜Cの3つの会場をつなげた展示スペースの中央にブースが並び、その左右を囲むようにセッション会場が配置されています。

壁面と台のシンプルなブース、2コマ以上をつなげて展開するブースなどが見られました。どのブースも2~3名のスタッフが丁寧に案内されていました。

出展企業は、AIやIoT、組み込みソフト、ワイヤレス技術、開発支援、オープンソースソフトウェアなど、最先端の技術分野が中心です。

エッジ領域を取り扱うカンファレンスも見逃せません

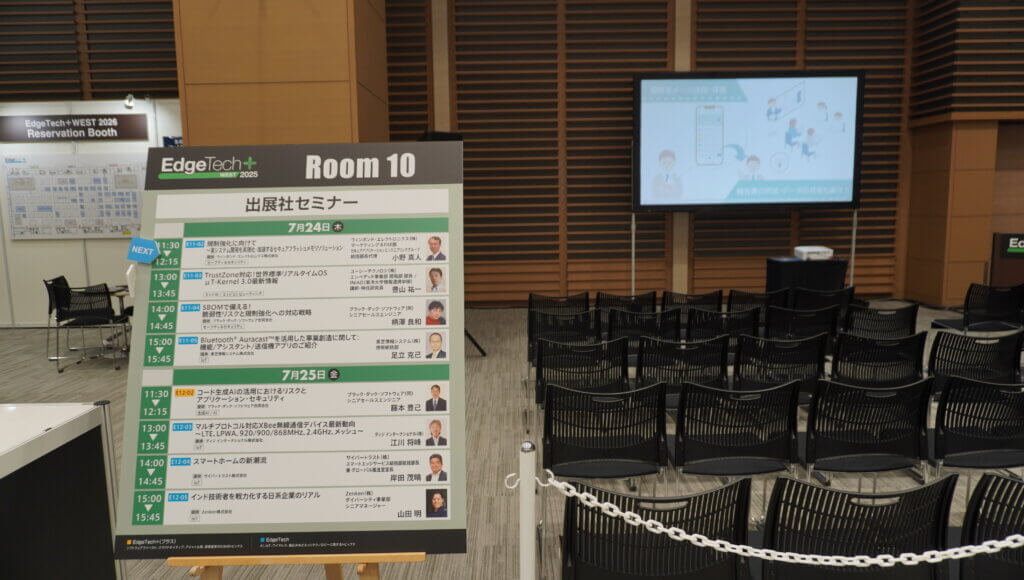

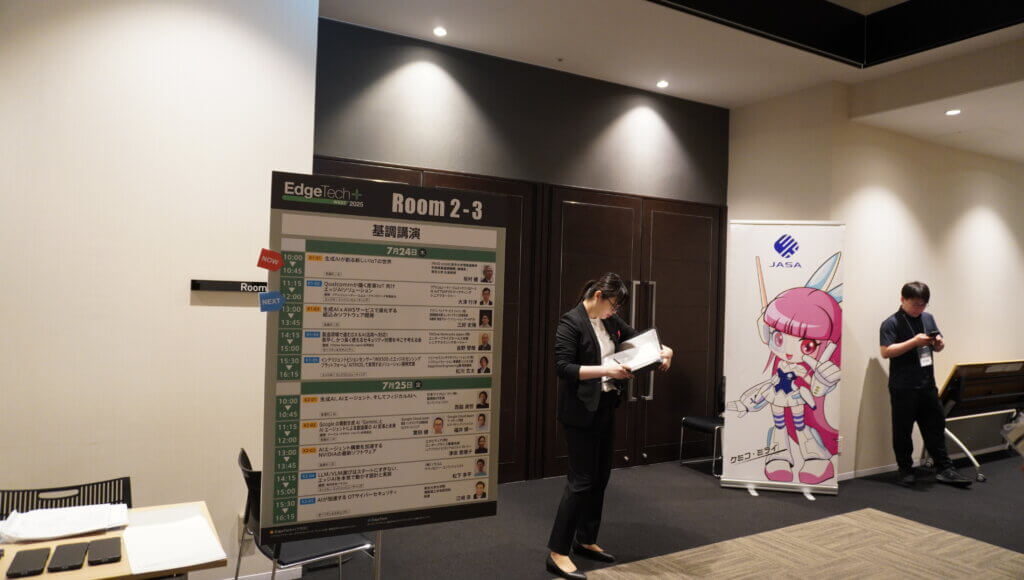

開催される内容ごとに会場が分かれており、基調講演、テクニカルセッション、関西限定のヒートアップセッション、出展社セミナー、JASAセミナーが行われていました。

1日目は、基調講演を含めて23講演、19講演を実施。最前線で活躍するビジネスリーダーや、産学官の有識者が登壇し、”エッジ”領域の今と今後について、注目の技術や先進的な応用分野をテーマにしたセッションが続きました。

残席僅かとなるカンファレンスもありました。一部紹介します。

コード生成AIの活用におけるリスクとアプリケーション・セキュリティ(ブラック・ダック・ソフトウェア合同会社)

「とりあえずPoC」を卒業し、未来への羅針盤を手に入れる!(株式会社 未来戦略室)

~DX・新規事業の精度とスピードを高めるソフト開発ではない『アジャイル』のはじめの一歩~

組込AIの現状の紹介と、組込みでの生成AIの可能性について(株式会社Bee)

生成AI利活用、そんなんでホントにええの?~毒舌パネルディスカッション~

革新的な組み込みシステムテスト環境を提案!(ベクター・ジャパン株式会社)

開発環境と自動テストソリューション -MQTT, DDS, BLE, UWB-

実機テストをCI/CDパイプラインに組み込んだ話:「実機CT」環境を、ラズパイを活用して短期間・低コストで構築・運用する手法(ハートランド・データ株式会社)

Google の最新生成 AI 『Gemini』とAI エージェントによる製造業の AI 変革と未来(グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) など…

各会場がしっかりと扉が閉められていたのは、音漏れを防ぐための配慮だと思われます。

出展されているなかから、ユニークな企業に話を聞きました

Qt Group:XRで動作シミュレーション、自動車分野に注力する

Qt(キュート)は、UIデザインからソフトウェア開発、品質管理・展開まで、開発現場を幅広くサポートしています。

特に自動車分野に注力しており、車内で目にするデジタルメーターなどのHMIデザインを手掛けます。メルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンといった世界的な自動車メーカーにも導入されています。車載ディスプレイなど小型かつ性能に制約のあるハードウェアであっても、サクサクと動くのが特長です。

※HMIデザイン

ヒューマンマシンインターフェース(Human Machine Interface)の略で、人間と機械が情報をやり取りするためのインターフェースを設計する分野のこと。

Qt Design Studio

figmaなどのデザインツールからUIアセットを簡単にインポートでき、ローコードで開発が進められます。

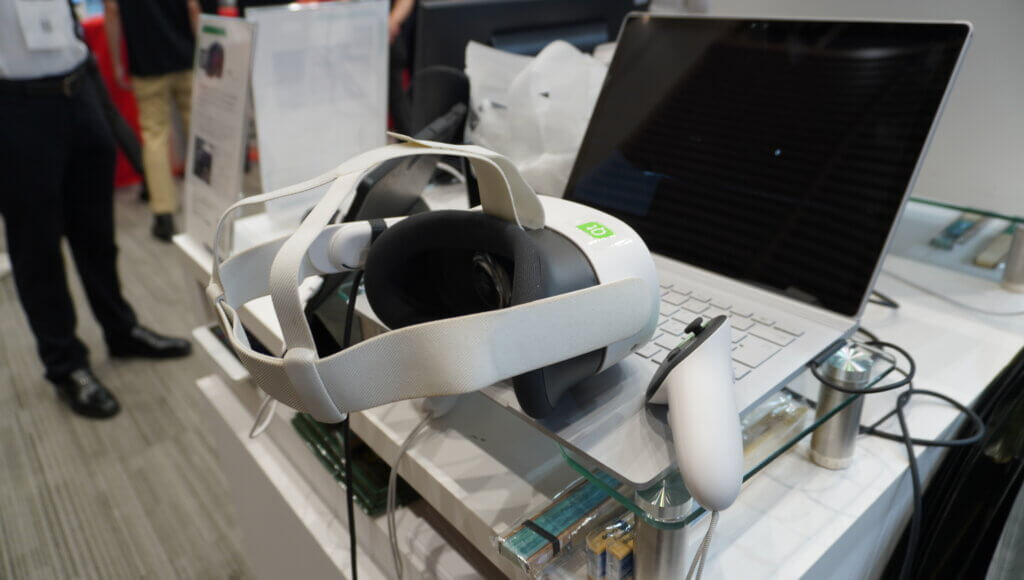

Qt Quick 3D XR

開発したUIをXR上でシミュレーションができます。会場にはPCとVRゴーグル(Vision Pro、Meta Quest)2台がありました。車のダッシュボードに設置されたヘッドアップディスプレイが走行の邪魔にならないか、など確認できます。

今回の展示会でも大きく取り上げられている「AI」について、自社ブースでも積極的にアピールしているとのこと。他にも「Japan IT Week」や「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」などに出展しています。

DIGEEK:元コンサル経験を活かした、課題を徹底深堀りして要件定義するAI開発

DIGEEK(ディギーク)は、受託開発を手がける企業です。ブースで目を引いたのは「1,000人分のAI社員が、未来の利益を創造します」というキャッチコピー。代表取締役の永山 勇太さんに話を聞きました。

「一般的な受託開発は、要件定義を行い開発・納品までを担いますが、それだけではお客様のイメージと完成品がズレてしまうことも多いんです。本来は、お客様のビジネスモデルや事業そのものを深く理解したうえで仮説を立て、最適な解決策を提案することが重要だと考えます」

もともとコンサルティング会社としてスタートしたディギークは経験を活かし、課題を細かく分解し、徹底的に深掘りして形に落とし込むスタイルです。「全てをAIでやるのではなく、あえて人がやったほうが良いこと・そうでないことを明確に分けて伝えます」。

要件さえあればプロダクト自体は大きく変わらないため、要件定義は自社で担い、実際の開発はベトナムに在籍する約300名の優秀なエンジニアが担当。

企業ごとにカスタマイズしたAIアシスタントの提供も可能です。たとえばマーケティングやSNS、オウンドメディア運営を代行している会社であれば、これまでの投稿内容をAIに学習させて自動でレポートを作成したり、学習塾では学生と過去の合格者データを比較して指導レポートを作成するなど、幅広い活用事例があります。

展示会への出展は年に3回程度。東京に本社を構えていますが、あえて競合の多い大規模展示会を避け、今回のように大阪や名古屋、福岡など、異なるテーマやエリアでの出展にも積極的です。本展示会のような、ハードウェアの企業が多い展示会で、ソフト開発を前面に出すのは良い戦略だと考えます。出展の目的は「利益を出すことはもちろん、困っている人たちを助けたい」という想いを話してくださりました。

AiMeet:スマートに来場者情報を管理して、展示会のDX化を進める

展示会で出展者が来場者の名刺をQRコードで簡単に管理できるシステムです。名刺情報はWebアプリからいつでも確認可能。従来の展示会では紙の名刺やパンフレットが山積みになりがちですが、AiMeet(アイミート)を使えばそれらをスマートにデジタル管理できます。

本展示会と、同日開催されていた展示会「TECHNO-FRONTIER 2025(東京)」にも導入されました。

主催者側にとってもメリットが大きく、会場やセミナーで名刺をスキャンすることで、いつ・誰が・どこに来場したか、来場者の流れや会場の滞在時間などを可視化できます。AIは主に統計分析に活用されており、名刺をスキャンした後は、会社情報やPDF資料の閲覧履歴までトラッキング。誰がどの資料を見たのかも、把握できる仕組みです。

Zenken:インド工科大学と連携しエンジニアの採用サポート

日本の人手不足とインドの就職難という双方の課題を解決するため、インド工科大学と提携し、日本語教育や日本への人材派遣事業を展開しています。インドは新卒でも就職が難しい一方、日本では人手不足が深刻です。担当者の方によると、日本企業がサービスを利用する理由は3つあると話します。

1.大企業は一定の採用力がありますが、より優秀な人材を確保する新しいチャネルを求めて

2.中小企業は新卒採用自体が難しく、大企業に人材が流れてしまう

3.内定辞退や応募が集まりにくい など

Zenkenでは「1つの求人につき10〜20名の応募があり、内定辞退は99%ありません」といいます。なぜそこまで高い数字が出せるのかを聞いたところ、「インドでは複数の内定を掛け持ちできないからです」とのこと。

同社は「TECHNO-FRONTIER 2025(東京)」や「下水道展’25大阪」に出展しています。製造業の機電分野の利用者が多いですが、今後はIT分野など、さらに人手不足に悩む分野にもサービスを広げていきたい考えです。

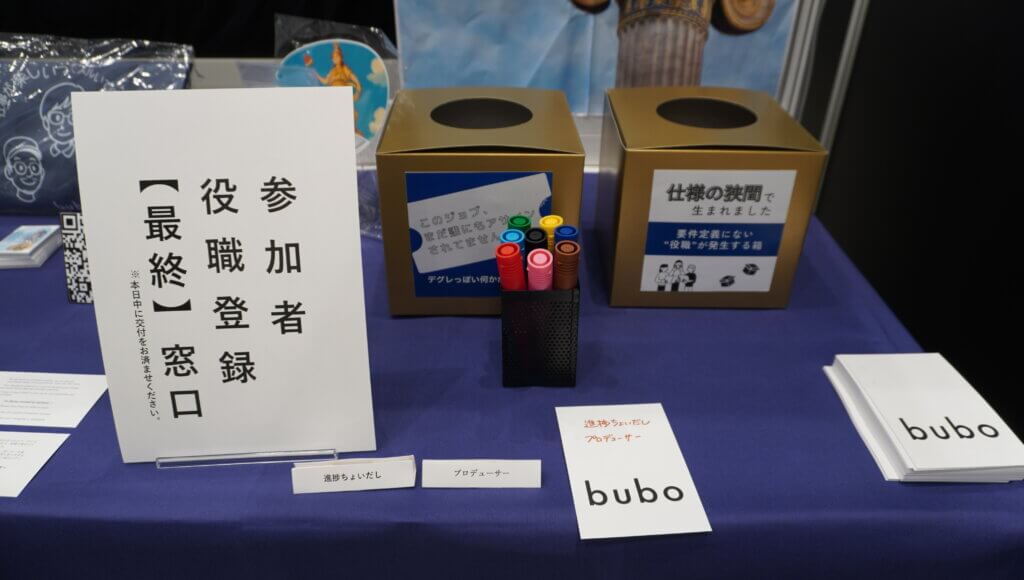

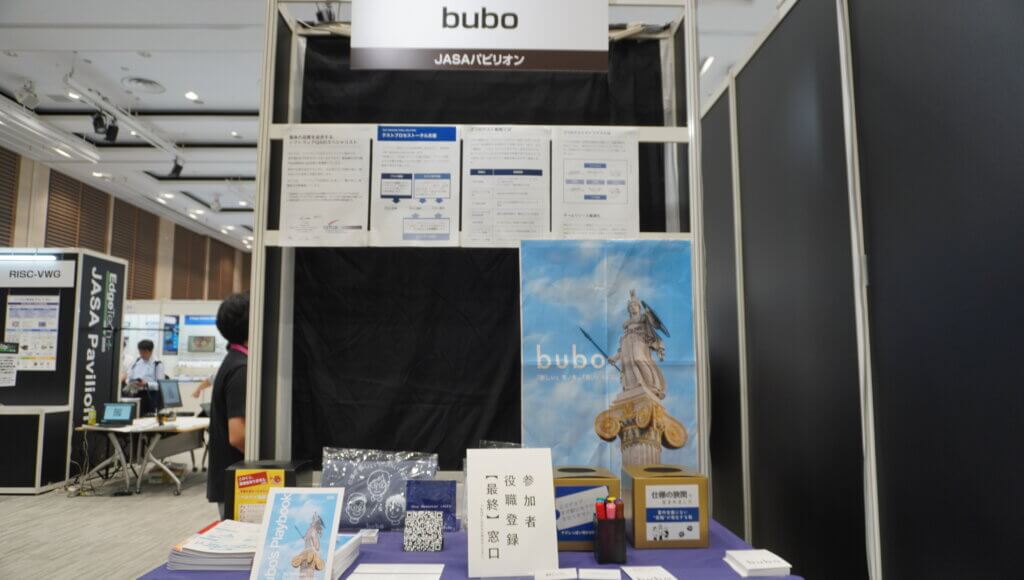

bubo:初の出展”展示会に一人で来るような方にも楽しんでもらえるように”

コンサルタントとしてアジャイル開発プロジェクトに対してQA(品質保証)の支援とコンサルティング業務を提供されています。開発したソフトウェアを初めて世に出すタイミングで、動作確認などサポートしてくれます。

今回が「EdgeTech+ West 2025」への初出展。これまではアジャイル関連のカンファレンスなど、“お祭り”のようなにぎやかな雰囲気のイベントへの参加が多かったそうですが、今回はビジネス色が強く、やや落ち着いた雰囲気を感じたと話してくれました。

また「展示会に一人で来るような方にも楽しんでもらえるように」と、ブースの設計にも工夫を凝らしていました。箱のくじをひくと、1日ブースでその役割でいられるというもの。私は「進捗ちょいだしプロデューサー」でした。

Editor’s note:アーカイブ配信開始、11月にパシフィコ横浜で「EdgeTech+」開催

当編集部は昨年に続き、今年も「EdgeTech+ West 2025」に参加しました。年々参加者が増えているのは、業界全体の盛り上がりを実感できてとても嬉しいことです。一方で、エッジテックは私たちの身の回りに使われている技術が多いにもかかわらず、業界特有の用語や専門知識が必要とされるため、「よく分からない…」と感じる方も少なくないのではないでしょうか。

実際に会場を訪れてみると、「こんな技術があったんだ」と新しい発見が多く、普段気づかない身近な分野にも興味が広がるイベントだと感じました。中でも、今年はAI技術が全面的に打ち出されていたのが印象的です。

また、カンファレンスも非常に充実しており、主催者が力を入れていることが伝わってきます。現地に行けなかった方も、セミナーはアーカイブ配信でチェックできます。期間は2025年8月4日~9月5日まで。

なお、11月にはパシフィコ横浜で「EdgeTech+」の開催が予定されています。興味を持たれた方は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

EdgeTech+公式Webサイト https://www.jasa.or.jp/expo

EdgeTech+ West 2025 開催概要

会期:グランフロント大阪 開催 2025年 7月24日(木)・25日(金) 10:00-17:00

セミナーアーカイブ配信 2025年 8月4日(月)10:00〜 9月5日(金)17:00

会場:グランフロント大阪 北館 B2F コングレコンベンションセンター

Webサイト:https://www.jasa.or.jp/etwest/

主催:一般社団法人 組込みシステム技術協会

企画・推進:株式会社ナノオプト・メディア

参加費:事前登録制:無料

後援:近畿総合通信局、近畿経済産業局、四国経済産業局、大阪府、大阪市、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、福井県、和歌山県、独立行政法人情報処理推進機構、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、大阪商工会議所(順不同)

協賛:公益財団法人大阪産業局、公益社団法人関西経済連合会、一般財団法人大阪科学技術センター、一般財団法人関西情報センター、一般社団法人関西経済同友会、一般社団法人京都府情報産業協会、一般社団法人情報サービス産業協会(JISA) 関西地区会、一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)、一般社団法人電子情報技術産業協会 関西支部、一般社団法人日本電気計測器工業会関西支部(JEMIMA)、一般社団法人福井県情報システム工業会(FAS)、一般社団法人Rubyビジネス推進協議会、一般社団法人和歌⼭情報サービス産業協会(WAKASA)、一般社団法人IT職業能力支援機構、一般社団法人 i-RooBO Network Forum、一般社団法人AI・IoT普及推進協会、特定非営利活動法人ITC近畿会、特定非営利活動法人JASIPA(JASIPA)、特定非営利活動法人浜松ソフト産業協会、特定非営利活動法人⽇本情報技術取引所関⻄⽀部(JIET)、IoT検定制度委員会、アジャイルソフトウェア開発技術者検定試験コンソーシアム、関西電子情報産業協同組合(KEIS)、京都コンピュータシステム事業協同組合(KCA)、京都制御システム工場(KCSF)、組込みシステム産業振興機構(ESIP)、チームIT神戸、東海情報通信懇談会、ハイテクノロジー・ソフトウェア開発協同組合、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

関連記事

昨年の取材の様子はこちら

AI、DX関連の記事はこちら

テックに関する記事はこちら

大阪駅周辺施設の記事はこちら