【MICEの基礎知識19】DMOやDMCってなに?その役割と目的、MICEとの関係を解説します

日本の観光産業がインバウンドの力強い回復を見せる中、その持続的な成長と地域経済への貢献を担う存在として、DMOとDMCが大きな注目を集めています。名前は聞いたことがあるけど、どんなものかちゃんと説明するのが難しいのがDMOやDMC、その違いや役割についてわかりやすくご紹介します。

DMO(観光地域づくり法人)とは:地域の「司令塔」

DMOは「Destination Management/Marketing Organization」の略称で、日本語では「観光地域づくり法人」と訳されます。その名の通り、地域全体の観光をマネジメントする「司令塔」の役割を担います。その活動は多岐にわたり、地域に「稼ぐ力」をもたらすことを目指しています。

今さら聞けない…そもそもDestination、デスティネーションって何?

「デスティネーション」とは、英語で「目的地」「行き先」を意味する言葉です。使われる文脈によって、少しニュアンスが異なります。最も一般的なのは旅行・観光の分野で、単なる場所ではなく、その土地の文化や食事、体験といった魅力全体を含む「旅行先」を指します。また、ビジネスシーンでは「最終的な目標」や「目指すゴール」といった比喩的な意味で使われることもあります。このように、基本は「目的地」と理解しつつ、旅行なら「観光地」として、話している分野に合わせて意味を捉えるのが良いでしょう。

DMOの主な貢献は以下のようなものがあります。

- データに基づく戦略策定とブランド力向上:観光客のデータ(入込数、消費額、満足度、国籍など)を収集・分析し、地域の強みや課題を明確にします。ターゲット顧客に響く独自のコンセプトを策定し、観光地としてのブランド力を高めることに直結します。

- 多様な関係者の合意形成:自治体、宿泊施設、交通機関、飲食店、住民など、地域内の多様な関係者の合意を形成し、観光地域づくりの方向性を統一します。地域全体で一体となった観光振興を目指します。

- 観光資源の磨き上げと受入環境整備:地域の自然、文化、食などの観光資源を再発掘し、体験プログラムとして磨き上げるとともに、多言語対応、キャッシュレス決済、二次交通の整備など、旅行者が快適に過ごせる環境づくりを推進します。

- 地方創生への貢献:政府は2015年から「日本版DMO」の登録制度を開始し、地方創生の切り札として全国での設立を推進しています。DMOは、人口減少に悩む地方の活性化に寄与し、地域に経済効果や雇用を創出し、住民が地域に誇りを持つことを目指します。

- MICE誘致の土台作り:MICE誘致において、DMOは地域のコンベンションビューローと協力し、大規模な国際会議や企業イベントの誘致活動を展開します。地域の会場、宿泊、交通、観光資源を束ね、受入体制を整備することで、MICE開催地としての魅力と信頼性を高めます。

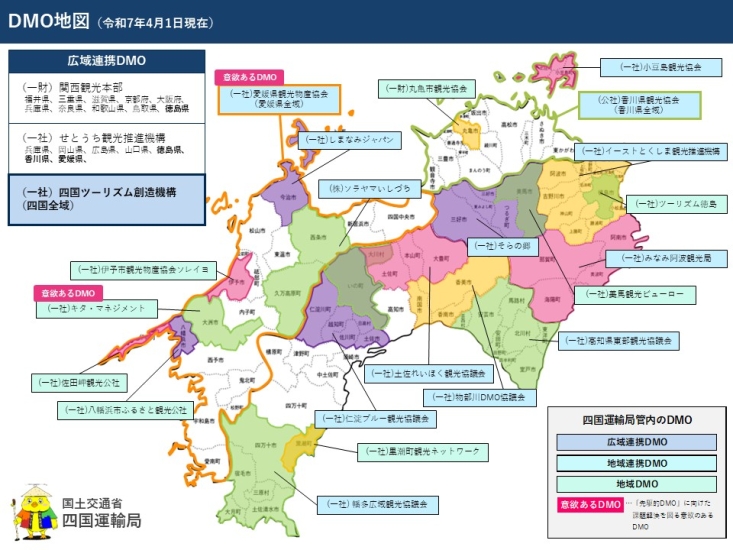

現在、日本では300以上のDMOが活動しています。その多くは行政からの補助金に依存しており、安定的な財源確保や専門人材の不足が課題となっています。しかし、成功事例も生まれています。

注目されるDMO3選とその取組み

特に成功事例として注目されるのが、せとうちDMO、DMO NAGASAKI、そしてひかりのみちDMO福津の3つです。

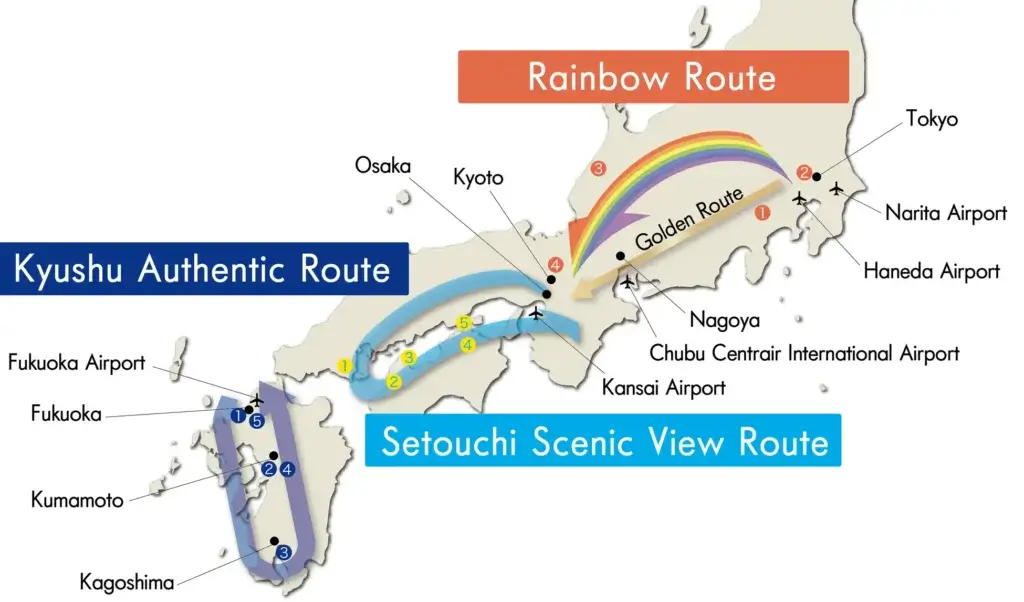

「せとうちDMO」は、広島・岡山・香川・愛媛・山口・徳島・兵庫の7県が連携する広域型DMOです。「瀬戸内ブランド登録制度」による地域資源の価値向上や、観光事業者を支える会員制度、「せとうち観光活性化ファンド」を活用した資金支援など、多角的な取り組みを展開しています。ニューヨーク・タイムズやナショナル・ジオグラフィック・トラベラーといった海外メディアでも紹介され、国際的な観光地としての評価を高めています。

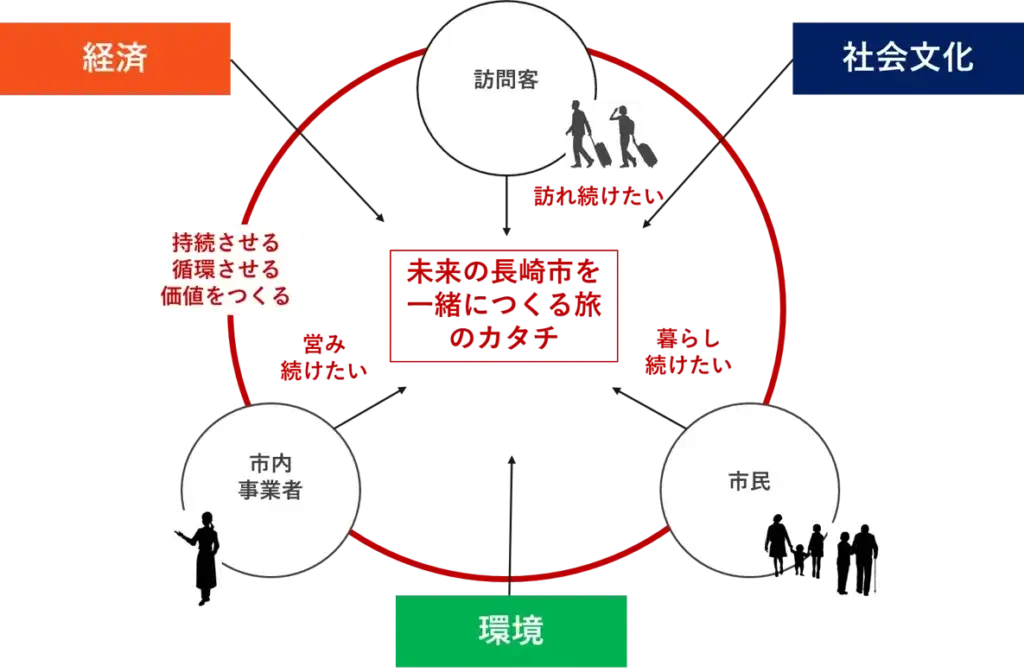

「DMO NAGASAKI」(一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会)は、長崎市を拠点に「選ばれる21世紀の交流都市」を掲げ、観光振興と地域経済活性を一体で推進しています。統一ブランドメッセージ「暮らしのそばに、ほら世界。」のもと、観光客動向のデータ分析に基づく戦略的プロモーションを実施。平和学習やカステラづくり体験など、教育・文化・MICE分野を横断したプログラムが訪問者の満足度向上に寄与しています。

「ひかりのみちDMO福津」は、福岡県福津市で行政と民間が連携し、「食」をテーマにした地域ブランドを構築。宿泊、食体験、文化体験を組み合わせた観光メニューを整備し、地域と観光客の交流を促しています。訪問者の満足度は80%以上、リピート率も65%と高水準を維持しており、地方都市の観光振興モデルとして全国から注目されています。

DMOは従来の観光協会とは異なり、「顧客視点」と「経営視点」で、地域全体の利益を最大化する「観光地経営」の考え方に基づいています。

DMC(デスティネーション・マネジメント・カンパニー)とは:MICEの「実行部隊」

一方、DMCは「Destination Management Company」の略称で、日本語では「デスティネーション・マネジメント・カンパニー」と呼ばれます。DMCはMICEイベントを成功に導く民間の「実行部隊」であり、その地域の地理、文化、資源に精通した専門家集団です。

DMCの主な貢献は以下の通りです。

- オーダーメイドのプログラム企画・手配・運営:企業の報奨旅行(インセンティブツアー)や国際会議に付随するツアー、ユニークな体験プログラムの企画、宿泊・交通手配、イベント運営など、MICEイベントに関する多岐にわたる実務を担います。インターネットでは見つけられないような、その地域ならではの特別な体験を創造し、参加者に高い満足度を提供します。

- 高い専門知識とネットワーク:開催地の豊富な専門知識、情報、ネットワークを活かし、クライアントの目的や参加者の属性を深く理解した上で最適なプランを提案します。特に海外からの訪日団体にとって、言語や文化、法令の違いといった壁を低くし、円滑な運営を実現するために非常に重要です。

- MICE経済効果の最大化:MICE参加者は一般の観光客に比べて滞在期間が長く、一人当たりの消費額も高い傾向にあります。DMCは、会議運営、通訳、輸送、印刷、警備など、非常に幅広い産業に及ぶMICEの経済効果を、具体的なプログラムや手配を通じて地域にもたらす重要な役割を担います。

- PCO(会議運営専門会社)との連携:大規模な国際会議では、PCOが会議本体の学術的なセッション運営に特化する一方、DMCは会議前後の観光ツアー、レセプション、ユニークベニューでのイベント、送迎、宿泊手配など、「デスティネーション体験」全般を担当します。両者が緊密に連携することで、会議の成功と参加者の満足度向上という共通目標が達成されます。

代表的なDMCとしては、JTBグローバルマーケティング&トラベル(JTB GMT)が大規模MICEイベントのトータルサポートや、「ONSEN MICE」のような独創的なMICE商品を開発・提案しています。また、株式会社Destination Asia Japanは、特に欧米からの富裕層やインセンティブツアーなど、高品質でオーダーメイドの旅行提供に強みを持つ国際的なDMCとして評価されています。

DMOとDMCの違いと連携による相乗効果:観光地を動かす「両輪」

DMOとDMCは、その役割が明確に異なります。DMOは主に「観光マーケティング」の司令塔として地域全体の観光戦略を描き、魅力を高めて集客につなげます。DMCは「現地サービス」を提供する営利企業として、具体的なMICEプログラムや旅行商品の企画・手配・運営を通じて、来訪者に満足度の高い体験を提供します。簡単に言えば、DMOは「お客様に来てもらう」役割、DMCは「来てもらったお客様をもてなす」役割を担っています。

この両者は競合する関係ではなく、むしろ成功のためには互いの協力が不可欠なパートナーです。

- 戦略と実行の連携:DMOが「なぜこの地域でMICEを開催すべきか」という大きな物語を創り出し、誘致活動を行う一方、DMCはDMOが築き上げた地域のブランドイメージや魅力を最大限に活用しながら、「この地域でいかに素晴らしい体験ができるか」という具体的なプログラムを企画・実行します。

- 地域経済への貢献の最大化:この両輪がうまく噛み合うことで、MICEの誘致から開催、そして参加者の満足度向上という一連の流れがスムーズに進み、地域経済への貢献が最大化されます。DMOがいくら宣伝しても現地での満足いく体験がなければリピーターは増えず、逆に素晴らしいプログラムがあっても知られなければ訪れてもらえないため、双方の役割が不可欠です。

- 財源確保と自立モデルの構築:DMOの多くは行政からの補助金に依存しており、安定的な財源確保が課題です。この課題に対し、DMO自身が旅行業の免許を取得し、DMCとしての機能を併せ持つ「DMC一体型DMO」というハイブリッドモデルが登場しています。これにより、DMOは自ら旅行商品を造成・販売して収益を上げ、それを地域の観光振興に再投資するという好循環を生み出すことが可能になります。

注目されるDMC3選、その成果や取組み

国内にはさまざまなタイプのDMCがありますが、その中でも近年顕著な成果をあげている事例として、JTBグローバルマーケティング&トラベル、tsunagu Japan Travel、そしてEssential Japan Travelが挙げられます。

「JTBグローバルマーケティング&トラベル(JTBGMT)」は、日本最大規模のDMCとして、長年にわたり訪日旅行や国際イベント運営を支えてきました。インセンティブ旅行、教育旅行、MICEなど幅広い分野での手配・運営に対応し、G7サミットや東京2020オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ2019など、世界的イベントの宿泊や送迎、接遇業務を成功裏に遂行しています。豊富な経験とネットワークを活かし、大規模案件の安定運営を実現している点が強みです。

「tsunagu Japan Travel」は、訪日観光メディア「tsunagu Japan」を運営する企業が母体となっており、メディア発信で培った現地情報とネットワークを活かしたオーダーメイドツアーが特徴です。特に個人や小グループ向けに、他では味わえないユニークな体験を提供することに力を入れており、柔軟な企画力と現場対応のきめ細やかさで支持を集めています。コンテンツ発信と旅行企画が有機的につながっている点がユニークです。

「Essential Japan Travel」は、少数精鋭で急成長を遂げている新興DMC。2020年に事業を立ち上げ、わずか数年で欧州市場を中心に年間1,500名以上を手配、売上5億円・粗利1億4,000万円超という成果をあげています。欧州の旅行会社との密な連携による効率的な予約・手配体制が強みで、限られた人員でも高収益を実現している点は業界内でも注目を集めています。

これら3社はいずれも規模や成り立ちは異なりますが、「旅行者に唯一無二の体験を提供する」というDMCの本質をそれぞれの方法で具現化しており、日本の観光産業の多様性と可能性を示す存在といえます。

MICE誘致におけるDMOとDMCの役割

MICE(Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event)は、一般の観光客に比べて滞在期間が長く、一人当たりの消費額も高いため、開催地にもたらす経済効果が大きいとされています。この高付加価値なMICEを誘致し成功させるためには、DMOとDMCの協働が不可欠です。

- DMOの役割:DMOはMICE誘致の司令塔として、自治体や観光局と連携し、誘致戦略を立てます。地域の会場、宿泊、交通、観光資源、そして行政支援などを総合的にアピールし、主催者に向けてプレゼンテーションを行います。また、MICE開催地の魅力や信頼性を高めるために、多言語対応、無料Wi-Fi、交通案内、ユニークベニューの発掘など、MICE受入環境の整備にも取り組みます。

- DMCの役割:DMCはMICE誘致が成功した後の現地オペレーションの主役として活躍します。会議の受付管理、会場設営、映像・音響機材の手配、懇親会の企画、通訳ガイドの手配、視察ツアーの実施など、イベント運営の実務全般を引き受けます。特に海外からのMICEでは、言語や文化、法令の違いを埋めるDMCの存在が、円滑な運営と高い参加者満足度を実現するために不可欠です。柔軟なマネジメント力と創造性もDMCの真価であり、主催者にとって頼もしい存在です。

DMO・DMCの未来と日本のMICEのこれから

2025年の大阪・関西万博は、日本のMICE産業にとって大きな飛躍の機会となります。万博を契機に整備されるインフラや高まる国際的な注目度を活かし、DMOとDMCが連携を深めることで、日本は世界から選ばれるMICEデスティネーションとしての競争力を高めることが期待されています。

今後のMICE業界の潮流として、以下の3つのキーワードが成功の鍵を握ります。

- サステナビリティ:環境や社会への配慮はMICE開催における「標準仕様」となりつつあります。CO2排出オフセット、ペーパーレス化、リサイクル可能な装飾、地産地消やヴィーガン対応ケータリングなど、持続可能なMICEの実践が求められます。

- デジタルトランスフォーメーション(DX):オンラインとリアルを融合させた「ハイブリッドMICE」の定着や、VR/AR技術、イベントアプリの活用など、テクノロジーはMICEの体験価値を大きく向上させます。

- ユニークベニューの活用:歴史的建造物、美術館、寺社仏閣、庭園など、その土地ならではの特別な空間をMICE会場として利用するユニークベニューは、参加者に忘れられない感動と記憶を残します。

さらに、一つの大規模施設に頼らず、エリア内の複数の施設を連携させて地域全体をMICE会場として活用する「エリアMICE」という考え方も注目されています。DMO東京丸の内が実践した都心型エリアMICEは、参加者に街を回遊する楽しみを提供し、地域全体に経済効果を波及させる可能性を示しています。

日本の地域とMICEの未来は、DMOが地域という舞台を整え、その魅力を最大限に引き出す脚本を書き、そしてDMCが、その舞台の上で、MICE参加者という観客を魅了する最高のパフォーマンスを演出する。この両者の強固なパートナーシップがいかに力強く、そして協調して回転していくかにかかっています。

関連記事:関連用語を知るための記事