【レポート】「TechGALA Japan」今の名古屋を体現する「地球の未来を拓くテクノロジーの祭典」スタートアップの大型イベントで現役大学生が見たもの

行政・企業・大学・地域コミュニティが一体となって「スタートアップ支援」や「新たなテクノロジー体験」を提供する大規模イベントが誕生

「TechGALA Japan」が2025年2月4日〜6日に愛知県名古屋市栄地区・鶴舞地区を中心に開催されました。

世界中から集まった参加者とのネットワーキングやパーティー、最先端企業の展示ブースでの技術体験、新進気鋭のスタートアップによるピッチコンテスト、さらにはハッカソンや名古屋全体を巻き込んだサイドイベントなど。数多くのインタラクティブな体験が提供されました。「MICE TIMES ONLINE」編集部、インターンシップメンバーである私、今岡が単身関西から名古屋へ乗り込み、学生の目線で取材してきました。

※2月4日(火)に訪問

名古屋でのスタートアップイベント、初開催の「TechGALA」

政府の「スタートアップ育成5か年計画」を皮切りに起業家支援が全国的に活発化する中、名古屋でもその動きが加速しています。地方でスタートアップを支援することにはどのような可能性があるのか、名古屋でスタートアップイベントを開催することには、どんな意義があるのか。イベントの中で探してみたいと思いました。

オープニングリマーク 華やかな演出で幕開け、GALAに込めた想い

場内に響き渡るカウントダウンのアナウンスで登場したのは、総合プロデューサー 奥田浩美氏。会場は盛大な拍手に包まれました。

同氏は「TechGALA」と命名した理由について、「フランス語で祭典という意味もあるが、寄付をしながらGALAという形でパーティーを行うという意味を採用し、世界で活躍する地域に相応しいと考えた。愛知・名古屋・中部地区の企業が次世代に寄付しつつ、新たな未来を創る場として、このイベントを開催する」と語りました。

G:Global A:Alliance L:Leadership A:Advancementという意味も込められています。

知事、市長らが行政・経済・アカデミア それぞれの視点で語る

本イベントの主催は「セントラルジャパン・スタートアップ・エコシステム・コンソーシアム」。団体を構成する愛知県知事、名古屋市長、(一社)中部経済連合会会長、東海国立大学機構長が登壇し、意見を述べました。

愛知県知事 大村秀章氏は「日本初かつアジアのハブとなるようなスタートアップ創出モデルを作りたい。ぜひ『TechGALA』を毎年開催していただき、世界と繋がる県を目指したい」という前向きな意見を述べ、対する総合プロデューサー 奥田氏も「是非やりたい!」と賛同しました。

自身も過去に二度の起業経験があるという名古屋市長 広沢一郎氏。「起業は人と人の繋がりが重要である。その繋がりの集積拠点としての名古屋を目指したい」と熱く語りました。

中部経済連合会会長 水野明久氏は「本イベントに期待することはただ一つ、新たなスタートアップ創出の起爆剤となることである」とコメント。製造業とスタートアップの協業に可能性を見出します。

東海国立大学機構機構長 松尾清一氏は「大学の研究成果を社会に役立てることに努めている。大学初のスタートアップと企業の連携を期待したい」と、アカデミアの観点から意見を述べました。

現地で体感する名古屋の【2つの特長】

【特長1】企業との連携が生まれやすい

名古屋を含む東海地方は、自動車産業を中心とする製造業の集積地であるという強みを持っています。取材したセミナーと「あいち銀行」の取り組みを交え、企業とスタートアップの連携について考えます。

ケース1

「第8回東海スタートアップカンファレンス共創で創る新時代―中小企業×スタートアップの可能性―」では、浜野製作所 佐藤企画開発部長、KOBASHI ROBOTICS 手塚執行役員、長谷虎紡績 長谷代表取締役社長が登壇し、意見交換が行われました。

パネルディスカッションのパートでは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部 中小企業アドバイザー 丸山太一郎氏も同席し、協業が生み出す面白さや挑戦が語られました。その一部をご紹介します。

長谷氏は「新しいことにチャレンジしている」という企業ブランディングによって若者の関心を喚起し、近年コンスタントな新卒採用を実現できていると語ります。人材不足解消に繋がるだけでなく、若者と将来を一緒に描く上で重要だと言います。

佐藤氏は「スタートアップは資金面から常に存続に危機感を抱いているケースが多く、新しいことを求める傾向にある」と付け加え協業における双方のメリットを述べました。

一方、丸山氏は大学卒の人材を雇えない中小企業が多いことにも言及。採用コストを鑑みて、スタートアップとの連携という選択がより良いというケースもあるそうです。従業員のモチベーション向上と知見を深めるという観点では、両者は同等の価値を生み出すと言えますね。

その他、スタートアップとの取り組みの中で得たこととして、佐藤氏は起業家の生態を間近で見られること、手塚氏はルート営業が多い中で新規営業を取り入れられたことを挙げました。

もちろん、スタートアップとの連携はメリットばかりではありません。しかし登壇したパネリストらのように、製造業の前線で活躍する人たちが多く集まる名古屋やその周辺地域は、両者の連携が盛んであると言えるでしょう。

ケース2

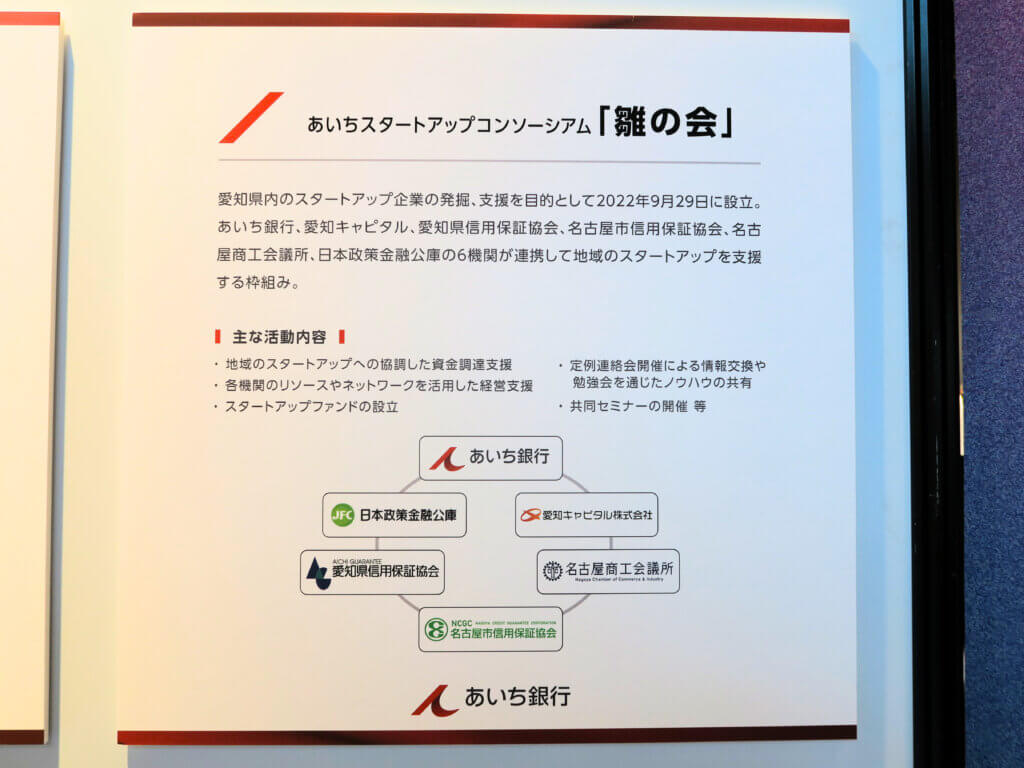

「あいち銀行」は2022年9月、あいちスタートアップコンソーシアム「雛の会」を設立しました。投資専門子会社である愛知キャピタル株式会社、株式会社中京銀行、愛知県信用保証協会、名古屋市信用保証協会、名古屋商工会議所、 株式会社日本政策金融公庫名古屋支店からなる7つの機関が連携したコンソーシアムです。

取材に応じてくださった営業企画部 愛知戦略部長 岩崎氏によると、ブースに立ち寄る人は「スタートアップ支援関連の東京拠点の会社」が多いそう(「TechGALA」初日夕方時点)。そうした企業と協働し、地元の銀行としてコミットすることで、支援の強化を目指します。

地元の金融機関がビジネス支援に関わる事例は京都にもあります!

【特長2】自治体の積極的な支援

本イベントの主催にも自治体が大きく関与しています。それだけでなく、愛知県スタートアップ支援拠点「STATION Ai」は、愛知県と名古屋市から合計3億円の出資を受けて建設されています(STATION Ai株式会社のプレスリリースより)。取材時も何度も耳にしました。2024年10月1日にオープンして以降、その話題性は継続しているようです。県や市による、スタートアップの継続的な成長環境の整備が進められていることがわかります。

トークセッション:地方と世界がダイレクトに繋がることは可能なのか「地域課題解決を通じたイノベーションの新潮流」

名古屋には国内でスタートアップ創出や成長のための土壌があることを述べてきました。では、世界に羽ばたくチャンスはあるのでしょうか。

その答えを探るべく、ナディアパーク4Fで行われたセッション「地方から世界へ:地域課題解決を通じたイノベーションの新潮流」に参加しました。登壇者は、稲とアガベ株式会社 代表者 岡住修兵氏とWAmazing株式会社 代表取締役CEO 加藤史子氏。岡住氏は2021年に秋田県男鹿市に「稲とアガベ醸造所」をオープン。「クラフトサケ」造りを中心にレストランや宿泊施設を立ち上げ、地域のまちづくりに貢献しています。岡住氏の男鹿市の活性化の事例をもとに、名古屋から世界への展開について考えてみました。

2024年の訪日外国人旅行者数は約3,686万人でその消費額は8.1兆円。加藤氏によると、訪日の最大目的は「食と酒」だそう。岡住氏は「お酒は地域メディア」だと語ります。「神戸に行ったから神戸牛を食べる」ではなく「ワインを飲みにブルゴーニュに行く」という流れが存在することを挙げ、酒はその「求心力」が強烈で、食とは一線を画すと主張します。

「『梨のクラフトサケ』を造れば、男鹿市では梨が名産品だと知る人が増える」という例から理解できるように、酒で地域を「編集する」ことも可能。地域の歴史を伝えるツールの可能性も秘めているのです。

そんな「クラフトサケ」を中心とした岡住氏の取り組みには、共感ベースで多くの企業が参加し、男鹿市への移住者は30名ほどいると言います。

関心を寄せるのは日本人だけではありません。新規事業として立ち上げて以降の3年間の活動は国内に留まっていましたが、「勝手に会いにきてくれる」国外の個人輸入業者が、年間数名いると言います。その繋がりで、2025年からは中国や台湾に進出予定とのことです。

岡住氏の男鹿市での成功が示唆するのは、地方発のイノベーションが国内にとどまらず、世界へと広がる可能性が十分にあること。名古屋が持つスタートアップの土壌と、地域資源を活かした独自の価値創造が組み合わさることで、地方と世界がダイレクトにつながる道は開かれていくのではないでしょうか。

グローバル企業誘致も活発

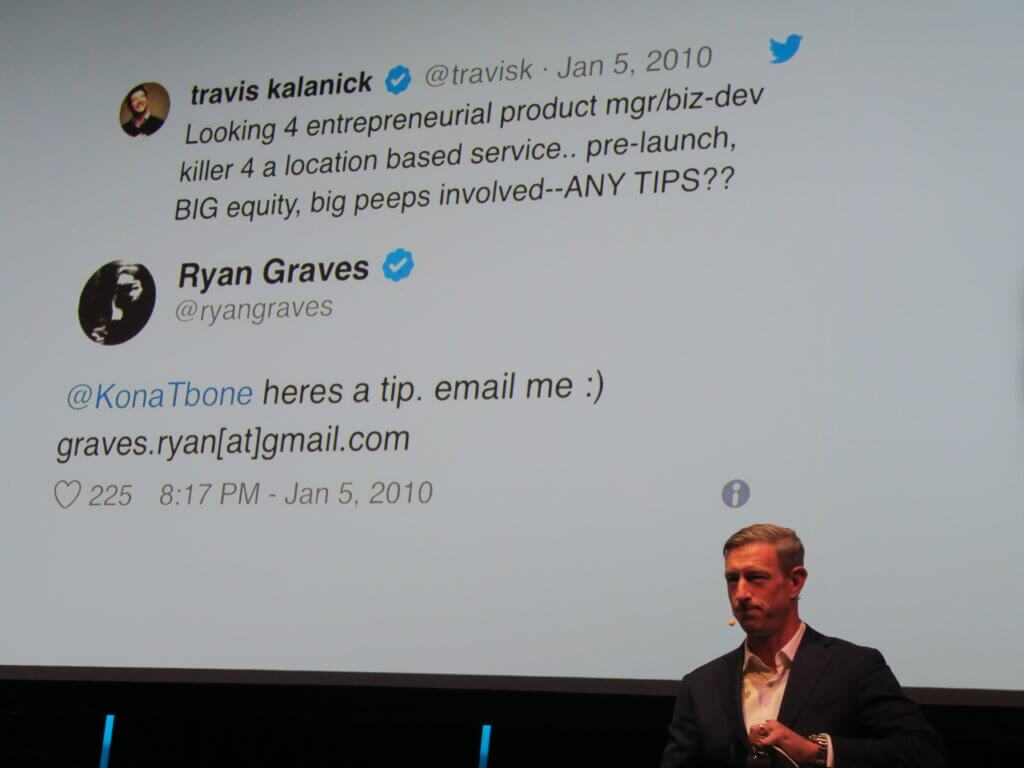

Ryan Graves氏:Uberの挑戦と教訓

Uberの初めての社員であり、CEOやグローバルオペレーションSVPを務めたRyan Graves氏が登壇。ステージに立って講演を行うのはなんと8年ぶりだそう。Uberで直面した課題から得た知見を共有し、イノベーションの成功に必要な戦略や組織づくりを考察しました。

本セミナーは日英の同時通訳が行われ、必要とする参加者には翻訳機が配布されました。

場内では客席からも英語が飛び交っていたことが印象的でした。私の座っていた座席のすぐ後ろでも日本人と英語のネイティブスピーカーが自分達の学生時代について熱く語る様子が見られました。

■取材を終えて「Editor’s note」

今回初開催となった「TechGALA Japan」。商談スペースが多数設置されるなど、その場で即座に実行されるスタートアップ支援を多く目にすることができました。

立ち寄った企業ブースのいくつかでは、来場者の傾向として「ウィンドウショッピングのような感覚ではなく、真摯に耳を傾けてくれる『本気の人』が多い」という共通意見がありました。総合プロデューサーの奥田氏は、目標参加者数5000人を初日の朝に達成したと語っています。それが「本気」の5000人だと仮定するなら、このイベントから新たなビジネスが多数誕生する日は近そうです。

名古屋に東京をはじめ各地から足を運ぶ特別感は、ビジネスを前のめりに動かす1つの要因なのかもしれません。東京に倣うのではなく、その土地独自のスタートアップ支援のモデルを構築することが、地域経済の活性化と持続的な成長につながるのだと、会場の熱気とともに実感しました。

開催概要

日時:2025/2/4(火)〜2/6(木)

会場:愛知県名古屋市

■栄地区(2/4〜2/5)

・中日ホール&カンファレンス:https://chunichi-hall.jp/

・ナゴヤ イノベーターズガレージ:https://garage-nagoya.or.jp/ など

■鶴舞地区(2/6)

STATION Ai:https://stationai.co.jp/

主催:Central Japan Startup Ecosystem Consortium

(中部経済連合会/名古屋大学/愛知県/名古屋市等)

スペシャルパートナー:JETRO名古屋

STATION Ai株式会社