【レポート】「京都ビジネス交流フェア」現役大学生が現地で感じた製造業の未来を切り拓くヒント

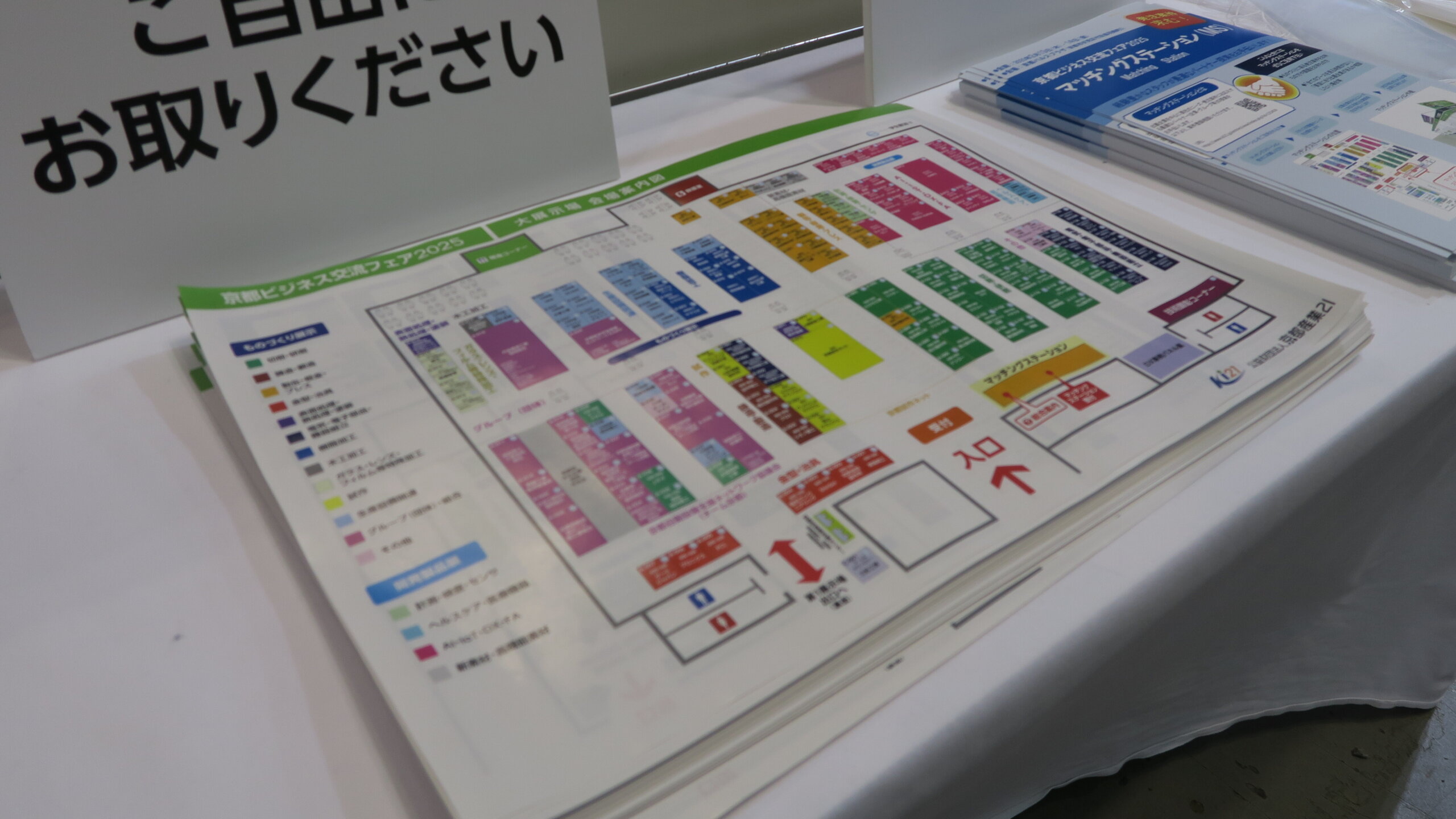

2月13日(木)・14日(金)の2日間、京都パルスプラザで「京都ビジネス交流フェア(同時開催:関西・四国合同広域商談会、KYOTO DESIGN WORK SHOW)」が開催されました。BtoBに特化した京都最大級の展示商談会で、公式HPによると、2日間の合計来場者数は5,800人に上りました 。

学術機関で生まれた研究がどのように社会に実装され、企業はどのように若者と関わっているのか。現役大学生であるインターンシップメンバーの今岡が、各出展ブースを回った様子をお届けします。

※2025年2月13日取材 ※担当:編集部 今岡

研究はどう社会とつながるのか。19大学・高専が出展

第1展示会場では、次世代のビジネスを見据え、大学・高専が進める「ヘルスケア」「環境」「DX」関連の他、「デザイン」に関する、“産学連携事例”や“研究シーズ”展示が行われました。19大学・高専が、産学連携に興味を持つ企業とのマッチングや連携創出、共同研究推進のため出展しました。

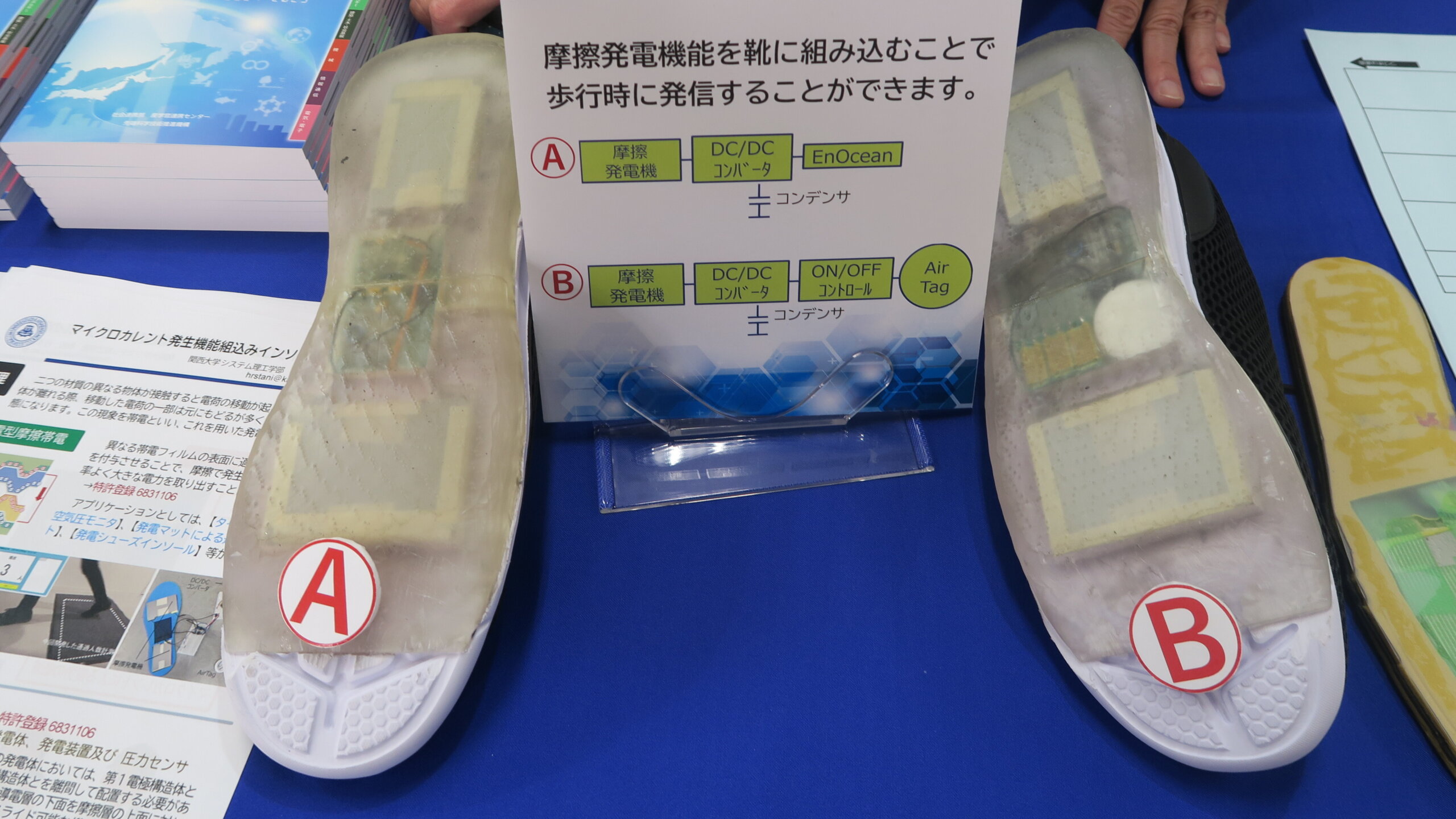

関西大学:靴のインソールが生み出すエネルギー 展示ブースに工夫も

複数回出展しており、過去には本展示会を通じて繊維関連企業との共同研究が実現した実績もあるという関西大学。強みである化学分野の研究を生かした、日本酒や食品関連企業との連携事例もあります。

関西大学の産官学連携コーディネーターであり、中小企業診断士・社会保険労務士でもある松井さんによると、展示内容を工夫し、ブースは視覚的にわかりやすくキャッチーな構成を意識していると言います。私自身、パンフレットを並べるだけのブースとは違って面白そうだと感じました。

ご紹介いただいたのは、靴のインソールに組み込まれた摩擦発電システム。この技術を歩行時に用い、充電された電力でエアタグを動作させ、所在確認や疲労軽減に活用できます。例えば、遭難防止を目的とした登山用シューズや、疲労を軽減するリハビリシューズなど、さまざまな分野での応用が期待されます。今後、企業とどのようなコラボレーションが生まれるのか、ワクワクしますね。

京都工芸繊維大学:デザイン力と充実の研究資料で企業と繋がる

京都工芸繊維大学のブースでは研究内容だけではなく、産学公連携推進センターの取り組みについて紹介されました。同大学の特徴の一つとして、デザインが挙げられます。その研究成果は、企業のロゴデザインや会社のパーパス策定にも活用された事例があります。

研究者(教員)について、研究テーマやキーワード、写真などをおりまぜながら紹介する「研究者紹介ハンドブック」や、基礎研究の内容・応用研究の進展度合いを示した「知のシーズ集」など、充実した刊行物を発行しています。

これらの刊行物等を活用して、大学で展開されている研究を広く知っていただくことで、企業から産学連携に関する相談がしやすい雰囲気をつくり、積極的な産学連携を推進しているそうです。

企業と研究者の協働

企業の技術を大学教授が活用するケースもありました。メーカーにとっては新たなフィールドへ裾野を広げること、研究者にとっては表現の幅が広がることにつながり、双方にとって価値のある取り組みとなっています。

濱田プレス工藝株式会社:大学教授との連携で金属加工×アート

金属加工の技術やノウハウを活かし、濱田プレス工藝株式会社は新たな領域に進出しています。京都大学特定教授 土佐尚子さんとのコラボレーションで、同社の曲面サイネージを用いたドレスが「NYFW2025 Fall/Winter」で発表されました。

「Art and Technology Village Kyoto(ATVK)」などへの協力を通じて、アート領域への取り組みを積極的に進めています。総務部 総務課 課長の西谷さんは「時代の潮流にあわせた挑戦的な取り組み」と位置づけ、これまでの製造業の枠を超えた新たな挑戦に意欲を見せました。

長年にわたり培ってきた技術を基盤にしながらも、アートやファッションといった異分野との融合に挑む濱田プレス工藝株式会社。その革新的な姿勢には、ものづくりの新たな可能性を感じることができました。

若者の未来をつなぐ企業の取り組み

企業が社会に与える影響は多岐にわたりますが、特に若者との関わりに注目すると、未来の働き方や社会のあり方に大きく影響を及ぼしていることがわかると思います。若者との接点を積極的に持ち、新たな価値を創造している3つの企業の取り組みを紹介します。

株式会社タックリンク:社内外で企業ブランドを高める 音声メディアの魅力

同社が提供する音声番組「社内報ラジオ」は、企業ブランドの強化を目的とした社内向けのメディアです。社員同士のつながりを深めながら、人材育成と組織活性化を両立させることを目指します。

このサービスは採用活動にも活用できるのが特徴です。 代表取締役 岡本さんによると、導入事例のある株式会社シュンビンでは、採用サイトを使わずに「社内報ラジオ」を通じて新卒採用を行ったといいます。社内の雰囲気や企業文化を音声で伝えることで、候補者とのマッチングを高めることができます。

(動画:音声が再生されます)

また、音声メディアであることから、インターネット上に顔を出すことに抵抗がある社員でも参加しやすいという利点があります。顔を出さずに声だけで企業の魅力を発信できるため、出演のハードルが低く、多くの社員が気軽に協力できる点も大きなメリットとなっています。

採用活動だけでなく、社員の定着や社内コミュニケーションの強化にも貢献する新しい形の音声メディア「社内報ラジオ」。私も1人のリスナーとして、車の運転中や家事の合間など日常生活の一部に取り入れたいと思います。

株式会社堀場製作所:若手人材と育む科学の未来

堀場製作所は、最先端の分析技術を活用し、教育分野にも貢献しています。分析技術本部のソリューションビジネス推進室で企画販売チームに所属する東村氏に、砂からマイクロプラスチックを検出する教育キットをご紹介いただきました。このキットは、染色液により砂中のマイクロプラスチックを染色し、光を照射して観察することができます。海洋汚染を自分ごととして理解することや、理科離れが進む小学生に、その面白さを体感してもらうことを目的としています。

また、同社は京都大学や京都府立医科大学など、複数の学術機関との産学連携の実績を持ち、研究開発の領域でも積極的な協力を行っています。

小学校という教育課程に直接アプローチする取り組みと、学術機関との連携を通じた高度な研究開発の両面から、次世代の人材育成と科学技術の発展に貢献しています。

堀場製作所は、教育と研究の両分野でのコラボレーションを推進し、未来の科学技術を支える人材の育成に挑戦しています。

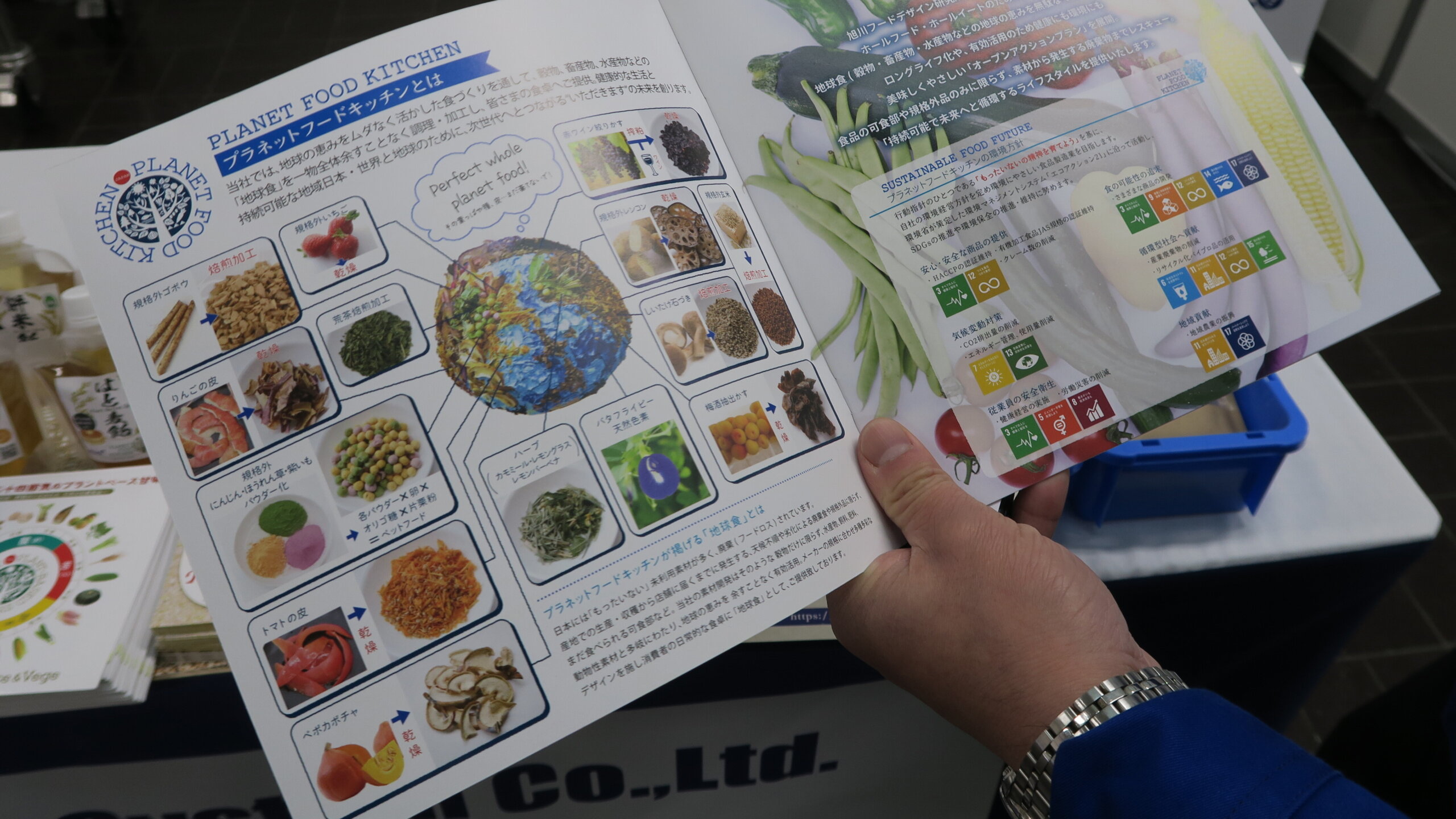

京都グレインシステム株式会社:フードロス削減の取り組み SDGs達成に貢献する人材に

京都グレインシステム株式会社は、穀物素材を加工し、飲料の原料へと変換する技術を持つ企業です。紹介されたのは、フードロス削減に向けた「PLANET FOOD KITCHEN」という取り組み。同社は、穀物、畜産物、水産物などの食品素材を、余すところなく調理・加工し、食卓へと提供することで、健康的な食生活と持続可能な社会の実現を目指しています。

営業部 海外事業課 課長 劉さんは、フードロス削減の現場として北海道を訪れることが多く、特にかぼちゃやトマトの活用に取り組んでいると言います。 例えば、廃棄予定だったトマトをパウダー化し、スパイスとしてカレー店に提供するなど、食品の新たな価値創出に取り組んでいます。

こうした社会貢献性の高い事業には、学生として魅力的に感じます。実際、2025年度の新卒入社予定者も複数名いるとのことです。

同社は海外展開にも力を入れており、今年1月にはタイの展示会に出展。さらに3月には中国やイギリスの展示会にも訪問を予定しており、持続可能な食品の可能性を世界に向けて発信しています。

■取材を終えて「Editor’s note」製造業×学術 京都発・産学連携のエコシステムの強化へつなげる仕組み

京都という地域は製造業と学生が豊富に集まる場所であり、その特性を活かしてビジネスマッチングの場を提供することには、大きな意義があります。本展示会では「産学連携コーナー事務局」が設けられ、企業と研究機関の両方が抱える課題や悩みを共有できる機会が提供されていました。また、現地で配布される会場案内図に「学生歓迎!!」と記された企業が多数あり、学生や若手人材との接点を積極的に求めている姿勢が印象的でした。

展示会全体としては教育機関や学生との交流を活性化しようという意図が感じられた一方、取材を通じて、いくつかの企業からは「この場で学生や若手人材と繋がることはなかった」という声もありました。これは、BtoBを主軸にした展示会の性質上、学生とのつながりが副次的なものとして扱われるためかもしれません。

これを踏まえ、今後「京都ビジネス交流フェア」が学生により魅力的なものとなり、出展者が若手人材との接点を増やすにはどうすればいいのか、考えてみました。

より進化していくためには、企業と学生や若手人材との具体的なマッチングを促進する仕組みが求められます。例えば、企業が学生の研究成果を活かしたプロジェクト提案やインターンシップの機会を積極的に提供する場を設けてみてはいかがでしょうか。また、学生も自分の研究や専門知識を企業にアピールできるような場を提供することが効果的だと思います。私は編集部の名刺をもって取材をしていました。出展者と話をするきっかけとして役に立ちました。来場者の学生が名刺代わりのカードを作って、出展者と名刺交換できればコミュニケーションが増えるかもしれません。

このような取り組みにより、京都の地域としての強みが生かされ、企業と学生が共に成長できる産学連携のエコシステムがさらに強化されるのではと期待したいです。

開催概要

期間:2025年2月13日(木)、14日(金) ※各日10時~17時

会場:京都パルスプラザ(京都市伏見区竹田鳥羽殿町5)

同時開催:関西・四国合同広域商談会、KYOTO DESIGN WORK SHOW

Webサイト:https://www.ki21.jp/bp/