【取材】第10回「関西教育ICT展」教育現場でデジタルは何を解決するのか?“教育×DX”のニーズはビジネスのタネになる

AIやDXといった言葉は教育現場も例外ではなく、デジタル化の波は確実に押し寄せ、避けて通ることはできません。では、教育の未来はどのように変わっていくのでしょうか。そのヒントを探るべく、8月7日・8日にインテックス大阪で開催された「第10回 関西教育ICT展」を取材しました。

第10回 関西教育ICT展 開催概要

名称:第10回 関西教育ICT展

会期:2025年8月7日(木)~8日(金) 10:00-17:00

会場:インテックス大阪

主催:一般社団法人日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)、一般財団法人大阪国際経済振興センター(インテックス大阪)、テレビ大阪株式会社、株式会社テレビ大阪エクスプロ

同時開催:チャイルドケア

公式Webサイト:https://www.kyouikuict.jp/

開催の目的:DXで推進する”みらいの教育”について触れる機会

GIGAスクール構想もNEXTステージに入り、端末やクラウドの日常活用が進んでいます。Society5.0時代に生きる子どもたちにとって、端末は鉛筆やノートと並ぶ学習のマストアイテムと言われた学習環境と活用がようやく現実となってきました。GIGAスクール構想の目的は教育のパラダイムシフトです。次代が求める自律的な学びを育てるための教育改革が、今まさに進められているのです。

(一社)日本教育情報化振興会 会長

しかしながら、地域間格差や学校間格差が広がってきているという課題もあげられています。また、機器の更新が近づいてきている自治体も増えつつあります。GIGAスクール構想をより着実なものにするために、安全で安心な高速ネットワーク環境、自律的な学びを支援する適切な教材教具が一層求められています。

こんな中、第10回関西教育ICT展を開催すべく準備が始まりました。本ICT展は、コロナが明けてからは、5000名を超える先生や教育委員会関係者に参加いただき、参加した皆さんからは、最先端の教育システムや役立つ教材に直に接することができるとともに、リアルに専門家の話を聞け、大変良かったという声がたくさん届いています。

第10回関西教育ICT展に向けては、NEXT GIGAの着実な推進に向けて、従来にもまして多くの方々の教育関係者の参加が期待されています。

上越教育大学監事/富山大学名誉教授

山西 潤一さんのコメントより

※GIGAスクール構想

全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み。「GIGA」は「Global and Innovation Gateway for All」

主催者インタビュー「先生や企業の課題解決のヒントになれば」

事務局に話を伺いました。

今回は10回目の開催で、いわゆる節目の年です。ICT化は教育現場だけでなく、企業でも絶対に必要なもの。最新の製品やサービス、事例などを紹介するのは非常に重要だと考えています。先生や企業の課題解決のヒントになれば幸いです

会場の様子、開催内容:来場者は2日で6,368名

会場には1日目は3,089名、2日目は3,279名の合計6,368名が訪れました。

開催時期は先生が参加しやすいように8月開催

事務局いわく、先生に参加してもらいやすいよう、8月開催にされています。学校の夏休み期間中や、部活前、午後から出勤など時間を活かして参加されている方も一定数いたのかもしれません。

取材で訪問した際に気づいたのは、一般のビジネス展示会よりも女性が多いということ。ざっと見た限りでは半数弱が女性。2名以上で参加する方も見かけました。子連れの参加者もいらっしゃいます。各ブースを回りながら「導入するなら、どのように活用できるのか」「新しい発見ができた! 」など、その場で感想を共有しながら、展示会を楽しまれていました。

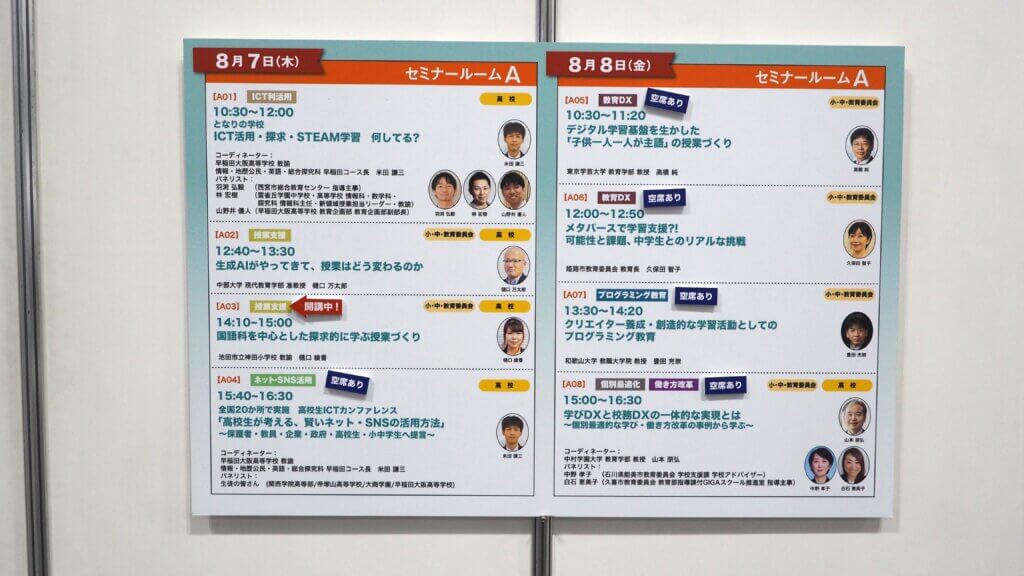

セミナー:見どころは生成AI導入・活用事例

今年は生成AIの導入・活用事例の枠を多く用意されました。開催されたセミナーをいくつかご紹介します。

- 3都市教育長が語る 「ネクストGIGAで創る次世代の教育」

- 未来をつくる力を子どもたちに ─ データサイエンス・AI教育の最前線から

- 英語を使って渋谷を世界に発信!~AI英会話を活用した新たな学びへの挑戦~

- AIエージェント時代の教育と働き方

- 自治体が考える 未来の創造! 2nd GIGAで何を成功させるのか

- となりの学校 ICT活用・探究・STEAM学習 何してる?

- 教科に特化した、子どもたちの情報活用能力を育成するためのポイントとは?-小学校の模擬授業から-

- 1人1台端末とクラウド環境の日常的な活用による主体的な学びの実現と校務・研修DX など

文部科学省 寺島史朗さん「GIGAスクール構想の推進について」

開催冒頭には、文部科学省 初等中等教育局学校情報基盤・教材課 課長 寺島史朗さんがお話されました。180席ほど用意されたイスは、ほぼ満席。半数ほどは女性でしょうか。終了後、参加者が「知っている言葉ばかりだけど、知らないことが多かったね」と話す様子がありました。

寺島史朗さん【略歴】

2001年文部科学省入省。

初等中等教育局財務課、大臣官房総務課、研究開発局開発企画課、初等中等教育企画課、宮城県教育委員会出向(教職員課長)、在タイ日本国大使館一等書記官、大臣官房国際課国際戦略企画室長、高等教育局国立大学法人支援課企画官、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、総合教育政策局教育人材政策課企画官、総合教育政策局学力調査室長などを経て現職

寺島さん

「人口減少やグローバル化など、教育を取り巻く環境は大きく変化しています。やがて、デジタルを使うしか社会課題を解決できない時代になるでしょう。GIGAスクール構想の推進によって、これまで『せーの』で同じことをしていた子どもたちが、習熟度などに合わせた学習ができるようになりました。

一方で、認知や行動に与えるリスクの懸念もあります。例として、『フィルターバブル現象』や『エコーチェンバー現象』などが挙げられます。次期指導要領の検討では、諮問文の中で情報活用能力について「抜本的向上を図る」と、強い言葉が使われています。

教員アンケートでは、時間の効率化や授業の質の高まりなどを感じている声も多いです。主体的・深い学びの場面でのデジタル機器の使用が学力向上にもつながる一方で、うまく活用して授業デザインができていないことも多いのが、課題です」

フィルターバブル現象:インターネット上でアルゴリズムがユーザーの興味関心に基づいた情報ばかりを表示し、異なる意見や価値観に触れにくくなる現象。

エコーチェンバー現象:自分と似た意見を持つ人ばかりをフォローしたり、同じような情報ばかりに触れたりすることで、自分の意見や考えが強化・増幅されてしまう現象。

各ブースがセミナーで呼び込み 現役の先生が話をするブースも

主催者が設けたセミナー会場とは別に、各ブースが独自で講師を招いて、開催するセミナーが頻繁に開催されていました。呼び込みに精を出しており、多いブースでは50人ほどが参加。現役の先生が、現場での課題や製品を導入して見えたことを発表。参加者がメモを取り、セミナー終了後すぐに問い合わせる姿が見られました。

出展ブースの紹介

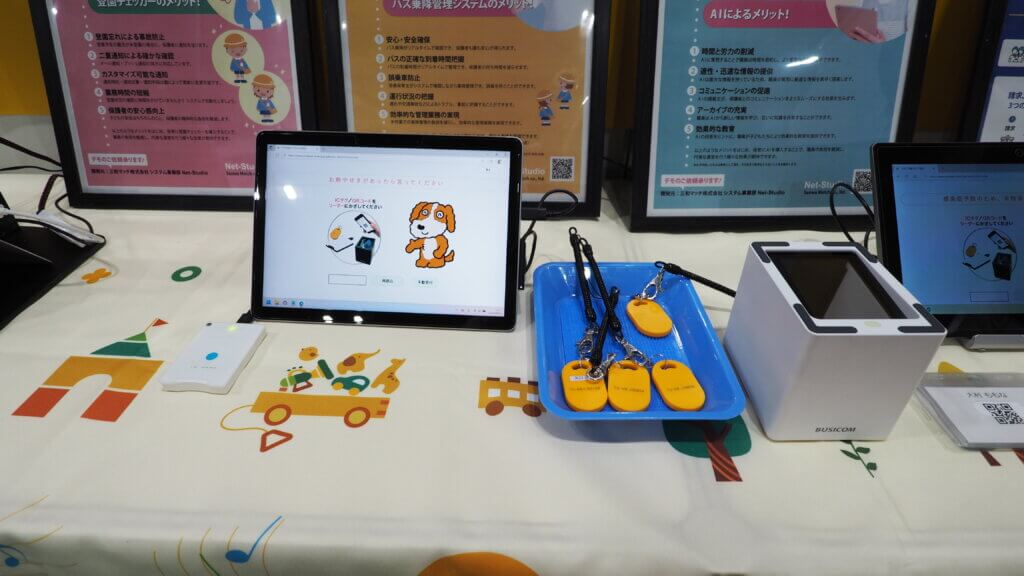

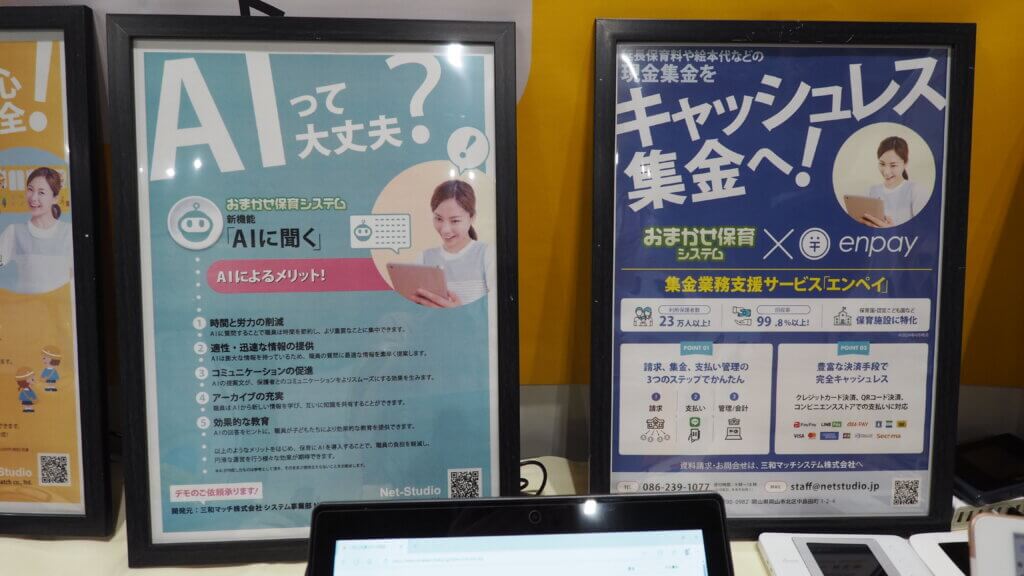

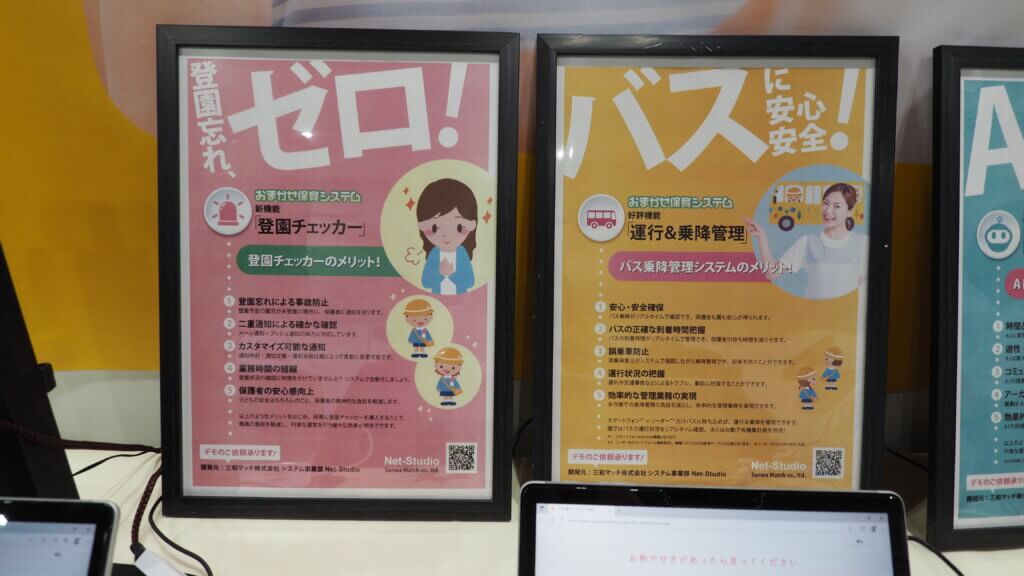

三和マッチシステム:「おまかせ学童保育システム」で一元管理を実現

「おまかせ学童保育システム」を紹介されていました。保護者ごとに専用のマイページを発行し、スマートフォンやパソコンから園とのやりとりが可能。AIを活用しており、保護者アンケートの設問例や回答例の提案、案内文作成や指導計画のサポートなどを行います。先生の負担を減らすことで、子どもと過ごす時間に集中できますね。

同社が最初にシステムを発表したのは約2年前。当初は保育園向けに展開していましたが、共働き世帯の増加に伴い、学童や放課後支援センターでのニーズが高まり、新たに学童版を開発。特にここ1年で注目度が急上昇しているといいます。小学校では人数も増え、「言った・言わない」といった保護者との認識のずれが浮き彫りに。その点、データで履歴が残るシステムは大きな安心につながります。

「当初は『子ども相手にAIを使うなんて』といった批判もありました。しかし時間が経つにつれ『やはりAIは便利』という声が増加。時間の流れをおもしろいなと感じています。手書きが当たり前といった方の驚く反応もありますが、考え方を変えるシフトチェンジが起こっています」

保育園時代からシステムを使い慣れている保護者が小学校に進学すると「今さら手書き?」と感じることも多く、現場も導入せざるを得ないという側面もあるようです。

これまで同社は「保育博」に参加してきましたが、今回「関西教育ICT展」には初出展。学童に補助金も出るようになって、問い合わせもすごく増えました。保育博での反応は当たり前に近いものでしたが、今回は「なにこれ? こんなシステムあるの?」といった驚きの声があるのが、意外な反応だったといいます。「まだスタンダードじゃないと気づけて、良い機会になりました」

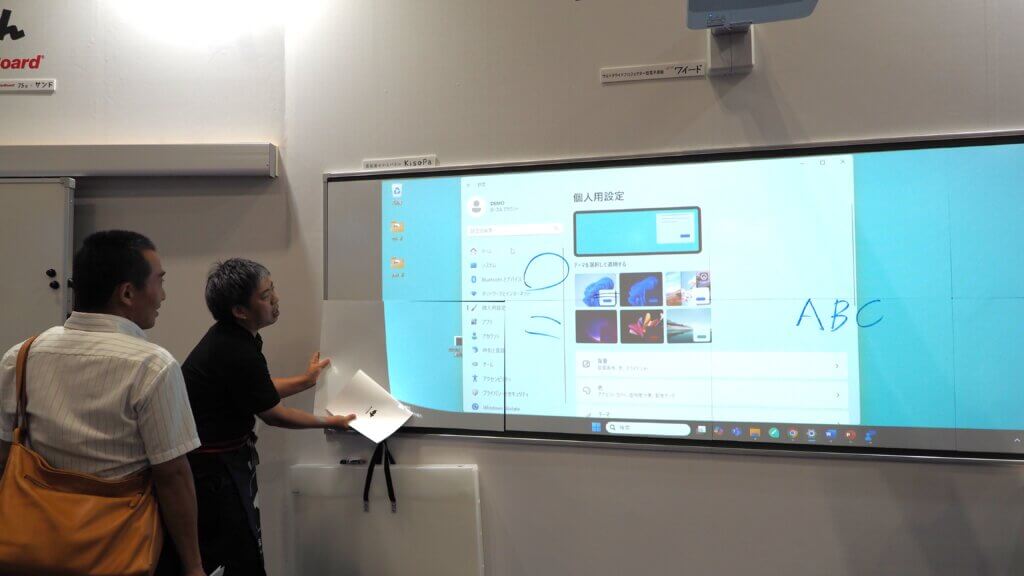

サカワ:黒板屋が教育業界を盛り上げる、知り尽くすからこそできるデジタル・アナログの提案

ブースで行われたセミナーでは、約30人の来場者が耳を傾けます。同社は「製品を使いこなすことで子どもたちの考える力を引き出せる。時間を上手に使うことで、1週間かけて授業をしていたのが2日で終わり、残りの時間を遊びや体験に使える」と提案しました。スピードとテクニックを駆使した観客を引き込むプレゼンで、見ている人たちが大きく頷いたり笑ったりする場面もありました。

サカワは、創業105年を迎える黒板メーカー。10年前から電子黒板に取り組んできましたが、同社の強みは黒板を知り尽くした会社だからできる提案です。黒板に映し出せる電子黒板「ワイード」、ホワイトボードマーカーで書き込める「かけるくん」、黒板からホワイトボードに着せ替えできる「KisePa(キセパ)」、スライド式大画面電子黒板「スライード」など、アナログとデジタルを共存させた製品を展開しています。

アナログとデジタルの良いとこどりができます。先生によってデジタル・アナログの好みがあります。それぞれのスタイルに対応してもらえることを、意識して作られています。

製造・開発時には先生の声を重視。「国語は縦書きだから資料を左に寄せたい」「英語や数学は横書きだから右に寄せたい」といった現場の声に応え、画面を左右にスライドできる機能を搭載。超短焦点プロジェクターを採用し、影が映らず板書も快適です。先生以外には必要ないと感じるかもしれないような「かゆいところに手が届く」機能があります。

今回で出展は3回目。これまでは1コマ分で出展していましたが、大阪での反応が良かったことから、今回からブースを拡大しました。

さらに2025年11月には「先生ソニック」という先生が主役の音楽フェスを主催予定。「先生になりたい人が減っていますが、尊くて魅力ある仕事なんです。先生ってかっこいいんだよと知ってほしくて。先生が変われば、日本の教育も変わります。そのきっかけを黒板屋として応援したかったんです」と語ります。

クラート:個室が必要な子供が授業に参加しやすく

強化ダンボール製の個室ブース「オ・ルーム」。折りたたむと厚さ10cmになり、工具不要で5分以内に組み立てられる手軽さが特徴です。天板付きで、勉強や仕事に集中できる小さな個室を5分以内に作ることができます。

教育現場向けの学習ブースとしては、特別支援の子どもや個別空間が必要な子どもが、授業に参加しやすくなる工夫がされています。窓の開閉ができるため、落ち着きたいときは閉じ、必要がなければ折りたたんで片付けられるため教室のスペースも有効活用できます。

もともとは建築・設計・施工を手掛ける会社でしたが、コロナ禍のテレワーク需要をきっかけに開発を開始。価格を抑えて、コンパクトで、簡単に使えるものとして販売を始めたきっかけです。教育委員会の声を取り入れながら改良を重ね、学習ブースが完成しました。

展示会では「不登校の子に合いそう」「教育の場に取り入れやすい」といった声が聞かれました。「会議室を仕切ってテレワークスペースに使える」といった企業利用のアイデアも寄せられました。中には「夏休みに帰って自分で作りたい」と話す子どもの姿も見られ、教育と家庭の双方で活用の可能性が広がっています。

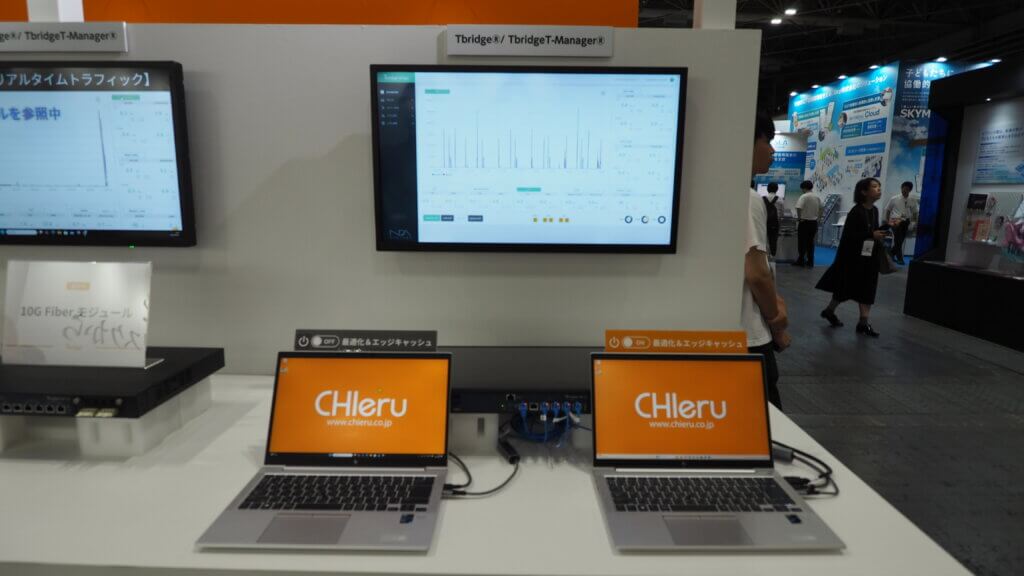

チエル:学校のネットワーク環境を安定化・高速化

同社は教育に特化したメーカーです。1人1台の端末を使う環境が広がるなか、「つながらない」「遅い」といった声が全国で問題に。同社は、学校のネットワーク環境を安定化・高速化する「Tbridge」「T-Manager」を展示していました。「Tbridge」は10年以上前から展開。特にGIGAスクール構想の開始以降、全国の自治体の約1割に導入されています。

校内ネットワークに1つ設置するだけで、アクセス集中時の接続を整理し、安定性を向上させます。文部科学省が提示する学校ごとの推奨帯域を満たすための施策として提案しています。

「ネットワークが遅いなら回線を替えよう」と考えるケースも多いですが、実際には校内ネットワーク自体に課題が残ることも多いといいます。展示会では、そうした学校関係者に「別のアプローチで解決できる」という新たな視点を提供していました。

シスメックス:家庭でできる視線計測、子どものこころの発達に気づくきっかけを

口液や尿などを採取して調べる検体検査分野を中心に、世界190か国以上で事業を展開する医療機器メーカー、シスメックス株式会社は、チャイルドケア2025(関西教育ICT展 同時開催)に初出展。紹介していたのは「オンラインでできる視線計測サービス」です。

ブースには従来型計測機器を展示し、来場者に体験してもらっていました。視線計測は研究分野では広く活用されているものの、高額機器が必要なため一般には普及していません。そのため専用機ではなく、パソコンアプリで気軽に計測できるサービスを開発し、9月にリリース予定としています。

対象は、小さな子どもを持つすべての保護者。歩けた、立てた、投げたといった身体的な成長は目に見えてわかる一方で、人への興味などのこころの発達、社会性は外から分かりにくいものです。同社は、「子どもの社会性の発達を可視化し、子どもの個性を早期に理解するためのサービスです」と説明します。

人が一生の中で、自身のヘルスケアについて経験する各種イベントと、医療機関などを含む対応のプロセスを「旅路」として捉えた「ヘルスケアジャーニー」の考えを大切にしています。その入口は、自分の様子をうまく伝えられない幼少期から始まっているのです。保護者の子どもに対する理解が、より良いヘルスケアジャーニーに繋がります。これまでの血液検査とは違った分野で新しくチャレンジをしています。

「親子といえども他人。違う視点であることに気づけない保護者もいます。思ってる通りに動いてくれないとか、すれ違って親子関係を築けないとか。学校に通いだして、友達とコミュニケーションが取れないと知ることもあります」

Editor’s note:デジタル時代と一刀両断せず「温故知新」の精神で

デジタル化の波は、教育現場においても避けて通れない流れとなっています。同時に、アナログを大切にする姿勢も重要だと思いました。デジタルで一刀両断するのではなく、大切なのはデジタルとアナログの間にある“歩み寄り”。「温故知新」の精神で、両者の良さを取り入れたシステムづくりや環境整備が求められているのかもしれません。どれだけデジタルで便利になっても、人対人で作り上げてきたものは価値を失いません。

また、子どもたちの学力向上や興味を引く授業展開と、先生の負担軽減は相反する課題のように見えて、実はシステムをうまく活用すれば両立できるものだと思います。自分の時間や体力を削って子どもに向き合うのではなく、デジタルやAIに任せられる部分を任せることで、余裕が生まれます。その余裕が、子どもと向き合う時間を増やし、教育の質を高めていくことにつながるはずです。また、人材不足を解消する一助になるのかもしれません。

出展者はもともと教育の業界から始めた方ばかりでなく、他業界から参入する企業がありました。ビジネスチャンスとして捉えて、教育業界にも興味を持って訪れてみるのはいかがでしょうか。

※取材・撮影担当:廣島

インテックス大阪関連の記事はこちら

子ども・教育に関する記事はこちら